Zwangsquarantäne für Tuberkulose-Kranke: Rückkehr auf den Zauberberg

Eine Klinik in der Oberpfalz behandelt Männer, die das nicht wollen: Sie haben Tuberkulose. Die Zwangsquarantäne soll verhindern, dass sich die Krankheit ausbreitet.

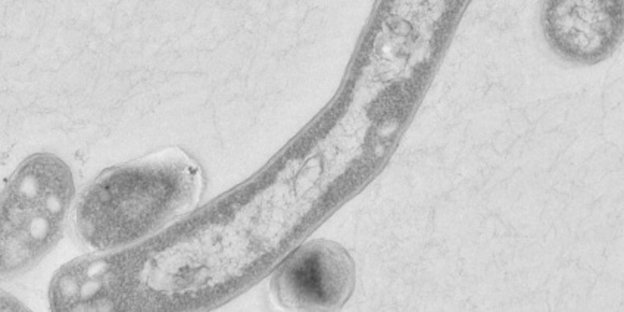

Der Tuberkulose-Erreger. Zu den Symptomen gehören Husten, Atemnot, Gewichtsabnahme, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit und Schweißausbrüche. Bild: dpa

Er ist HIV-positiv und an Tuberkulose erkrankt. Er hat vermutlich ein Alkoholproblem und ist geistig eingeschränkt. Thomas Gerber*, 1,90 Meter groß, wiegt nur noch 48 Kilogramm. Sein ausgemergeltes Gesicht sieht aus wie das eines Achtzigjährigen, dabei ist er erst Ende vierzig. Seit drei Wochen wird er in der Quarantäneklinik für Tuberkulosepatienten in Parsberg behandelt.

Tuberkulose ist in Deutschland zahlenmäßig kein großes Problem, aber wegen der Ansteckungsgefahr trotzdem gefährlich. Daher werden Erkrankte, die eine Behandlung verweigern, per Gerichtsbeschluss zwangsisoliert. Für Männer geht es dann mit dem Kranken- oder Polizeiwagen ins Bezirkskrankenhaus I nach Parsberg, einem 6.600-Einwohner-Ort zwischen Nürnberg und Regensburg. Grüner Bewuchs kaschiert die sechs Meter hohe Mauer mit Stacheldraht, die das Klinikgelände umgibt. Patienten werden durch ein massives Metalltor eingeliefert, Nichtpatienten betreten das Krankenhaus durch einen einladenden, mit Blumenkübeln dekorierten Hauseingang. Dort empfängt sie der Ärztliche Direktor Ralf Mütterlein.

Der große Mann mit dem schwarzgrauen Schnauzer hat im vergangenen Monat sein 20. Dienstjubiläum gefeiert. Er bittet in sein Büro. Es riecht etwas nach kaltem Rauch, auf dem Schreibtisch liegt eine Pfeife. Die orangefarben gepolsterten Stühle und die Buchenholzschrankwand zeugen in ihrem plüschigen Charme von der 40-jährigen Geschichte der Klinik. Mütterlein ist ein abwartender, beobachtender Mann. Von sich aus redet er wenig, antwortet aber bereitwillig auf Fragen. "Man kann grob zwei Patientengruppen unterscheiden", erklärt er. "Da gibt es die meist deutschen alkoholabhängigen älteren Obdachlosen, von denen manche auch an Demenz oder Schizophrenie erkrankt sind. Und daneben die drogenabhängigen jungen Patienten, häufig russischer Abstammung, die oft auch HIV und Hepatitis C haben." Erst, als sie völlig am Ende waren, sind die Männer zum Arzt gegangen. Da hatten sie bereits stark an Gewicht verloren, litten an nächtlichen Schweißausbrüchen und Husten. An die ärztliche Anweisung, Medikamente zu nehmen und die Öffentlichkeit zu meiden, haben sie sich nicht gehalten. Entweder sie wussten nicht, dass sie eine Gefahr für ihre Umgebung sind, oder es war ihnen egal. Deswegen wurden sie zwangsweise in die "Endstation Parsberg" gebracht, wie Mütterlein sein Haus trocken nennt.

Der geschlossene Stationsbereich ist zweigeteilt. Im ersten Stock wohnen die pflegeleichten Fälle, deren Behandlung schon fortgeschritten ist und die sich den drei Ärzten und zwölf Pflegern gegenüber kooperativ verhalten. Im zweiten Stock begleitet indes ein Wachmann den Besuch. Direkt hinter der gläsernen Stationstür, die von einer zentralen Schließanlage gesichert wird, steht ein langer, dünner und blasser Mann. Er macht einen leicht benommenen Eindruck, schwankt etwas. "Das ist derzeit mein längster Patient, er ist schon seit 14 Monaten hier", stellt Mütterlein ihn vor. Der erste Eindruck vom Tuberkulosetrakt ist eine krude Mischung aus sterilem Krankenhaus und Kindergarten: Linoleumboden-Flure, deren Wände die Patienten mit bunten Schmetterlingen, Tierbildern und Puzzles geschmückt haben. Zum Puzzlen haben sie Zeit: Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer liegt bei etwa viereinhalb Monaten, je nach Infektionsgefahr. "Frühstück, Fernsehen, Mittagessen, Fernsehen, Abendessen, Fernsehen", beschreibt der Arzt den typischen Tagesablauf. Dass jedes Zimmer einen eigenen Fernseher hat, der auch russische und arabische Sender empfängt, habe entscheidend zum Hausfrieden beigetragen. Dreimal am Tag können die Patienten für etwa eine Stunde in den Garten gehen und sich beim Tischtennis- oder Basketballspielen abreagieren. Um die Männer bei Laune zu halten, ist selbst Rauchen erlaubt, und das in einer Lungenklinik. "Was sonst hier los wäre", sagt Mütterlein, "kein Alkohol, keine Drogen und dann ein Rauchverbot?" Der Suchtmittelentzug mache ohnehin erfinderisch und führe bis zum Versuch, in der Klinik Alkohol selbst anzusetzen, berichtet er. "Die schütten Apfelsaft, vergammeltes Brot und Zucker zusammen, und nach einer Woche ist das zu Alkohol vergoren. Das schmeckt natürlich grausam, aber es ist Alkohol."

Die Besucherin löst überwiegend reservierte Reaktionen aus: Einige Patienten ziehen sich in ihre Zimmer zurück, andere gucken aus der Distanz neugierig, wieder andere sind offenkundig abweisend. Dimitrij Droski*, ein kurzgeschorener Russe Mitte zwanzig, macht dem Arzt lächelnd, aber bestimmt mit einer Handbewegung klar, dass über ihn nicht gesprochen werden soll. Dann verzieht er sich zu seinem Kumpel auf das Sofa, das im Gemeinschaftsbereich der Station steht, und richtet seine Aufmerksamkeit wieder auf den Fernseher. Den rechten Wohntrakt dominiert die "Russen-Connection", wie sie Mütterlein nennt, das ist leicht an den Ikonen zu erkennen, die über jeder Zimmertür als Zeichen des russisch-orthodoxen Glaubens hängen. Mehr als die Hälfte der Parsberger Patienten stammt aus dem Ausland, Männer aus 14 Nationen hatte Mütterlein schon in Behandlung. Die Klinik bietet 30 Patienten Platz, das Altersspektrum reicht von 16 bis 80 Jahren. "80 Prozent fügen sich schnell ein. Die hatten keine soziale Struktur, waren zum Teil obdachlos. Die fragen auch mal, ob sie vielleicht länger bleiben könnten. 20 Prozent sind aber absolut uneinsichtig und aggressiv", erzählt der Arzt. "Anfangs sind sie zwar noch so schwindsüchtig, dass sie keine Energie haben. Aber nach etwa vier Wochen beginnt die harte Phase."

Ein- oder zweimal im Jahr bricht auch ein Patient aus. So wie vor zwei Monaten. Ende Juni hatten vier Patienten eine vergitterte Balkontür mit einer Rohrzange aufgebrochen, sich dann mit zusammengeknoteten Bettlaken etwa neun Meter abgeseilt und an einer Regenrinne die sechs Meter hohe Mauer überwunden. Obwohl alle vier nach Klinikangaben nicht mehr ansteckend waren, wurde eine Fahndung mit Streifenwagen, Hundestaffel und einem Hubschrauber ausgelöst. Innerhalb einer Woche waren die Flüchtigen wieder gefasst. Die Rohrzange hatten wohl Freunde über die Mauer geworfen - ein Weg, der immer wieder gewählt wird, auch um Drogen einzuschmuggeln. Mütterlein hat sich damit abgefunden, dass er das nicht komplett verhindern kann: "Die haben fast alle eine Knastvergangenheit, die sind clever."

Dennoch scheint er sich dagegen zu sträuben, aus seinem Krankenhaus eine Festung zu machen. Die Klinik wirkt wie ein Mikrokosmos, Mütterleins Reich, in dem Ärzte und Pfleger zugleich Sozialarbeiter sind, aber keine Gefängniswärter. Über die Monate, die ein Patient hier ist, entwickelt sich ein Vertrauensverhältnis. Auch danach wägt Mütterlein ab, wie viel Freiraum er einem Patienten zugesteht. "Es geht darum, den ganzen Menschen wieder auf die Beine zu kriegen. Mit ärztlicher Arroganz kommt man da nicht weit." Auch die Zeit nach der Entlassung bereitet das Team vor. So kümmert sich eine Sozialarbeiterin zum Beispiel um Heimplätze für die Obdachlosen oder um Hartz-IV-Unterstützung. "Frustrierend ist, dass ich bei etlichen weiß, dass das Theater weitergeht", sagt Mütterlein. Viele Patienten landen mehrmals in Parsberg. Wenn ein Patient in sein altes Milieu zurückkehrt, wieder Drogen nimmt und sein Immunsystem schwächt, droht eine Reaktivierung des Erregers. "Wenn hier einer zum dritten, vierten Mal eingeliefert wird, vergeht einem schon die Lust." Auch, weil die Behandlung teuer ist: Ein Patient kostet durchschnittlich 80.000 Euro. Als deprimierend empfindet Mütterlein seine Arbeit dennoch nicht. Eine neue Biografie kann er den Patienten zwar nicht basteln. Aber mit Blick auf sein derzeitiges Sorgenkind, Thomas Gerber, definiert er Erfolg auch vielmehr pragmatisch: "Wenn einer, der bei 1,90 Metern 48 Kilogramm wiegt, 30 Kilo zunimmt, die offene Tuberkulose überwindet, wir seine Aids-Erkrankung stabilisieren können und ihn hinterher an eine Betreuungsstelle übergeben können, dann ist das für mich ein Erfolg."

* Namen von der Redaktion geändert