John Fahey neuer Chefdopingbekämpfer: Nicht allzu viel Kompetenz

Richard Pond muss gehen. Mit John Fahey steht der Weltdopingagentur nun ein Politiker vor, den die Europäer nicht wollten. Aber sie konnten es nicht verhindern.

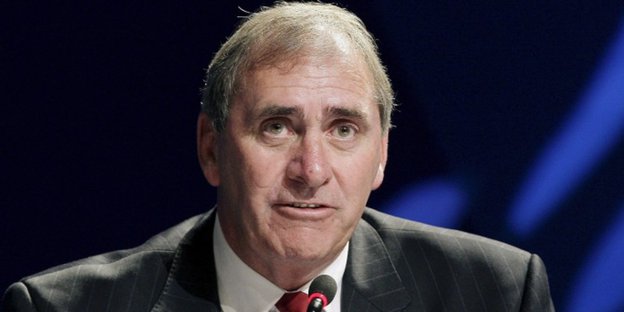

Viele trauen ihm nur wenig zu. Bild: dpa

MADRID taz "Jeder wächst mit seinem Amte", sagte Christoph Bergner mit einem milden Lächeln im Gesicht, als er den Tagungsraum verließ, in dem kurz zuvor der Australier John Fahey vom Foundation Board der Wada zum neuen Chef der Welt-Anti-Doping-Agentur gewählt worden war. Brav sicherte der Parlamentarische Staatssekretär, der im Innenministerium für Sport zuständig ist, dem neu gewählten Präsidenten seine Unterstützung zu. Bis zuletzt aber hatte er zusammen mit seinen europäischen Sportpolitikerkollegen mit aller Macht versucht, die Wahl Faheys zu verhindern und verhehlte auch nach der Wahl nicht, dass er dem ehemaligen Finanzminister Australiens nicht allzu viel Kompetenz in Fragen der Dopingbekämpfung zutraut. Die europäischen Regierungsvertreter hatten noch versucht, die Wahl auf Mai zu verschieben, um gegebenenfalls einen neuen Kandidaten ins Spiel zu bringen. Jedoch vergeblich.

Die Diskussion über die Nachfolge von Richard Pound, der der Wada seit acht Jahren vorsteht, hat in den drei Kongresstagen alle Debatten um das neue Regelwerk im Anti-Doping-Kampf überlagert, dessen Verabschiedung eigentlich im Mittelpunkt des dritten Welt-Anti-Doping-Kongresses hätte stehen sollen. Seit drei Jahren steht fest, dass der lautstarke Richard Pound für eine weitere Amtszeit an der Wada-Spitze nicht mehr zur Verfügung steht. Er war 1999 als Vertreter der Sportbewegung - Pound war seinerzeit Vizepräsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) - in das Amt gewählt worden. Im entscheidenden Gremium, dem Foundation Board der Wada, sitzen 18 Vertreter aus den großen Sportverbänden und 18 Vertreter, die von Regierungen entsandt werden. In den Statuten ist festgelegt, dass auf einen Präsidenten, den der Sport aufgestellt hat, einer aus dem Regierungslager folgen muss. Die Sportpolitik war also an der Reihe, einen Kandidaten zu finden, dessen Wahl die Sportverbände dann absegnen würden.

Doch die Politik konnte sich auf keinen Kandidaten einigen. Als der Australier John Fahey vom australischen Sportminister dazu aufgefordert wurde, sich als Kandidat ins Rennen zu begeben, waren die europäischen Sportminister und -staatssekretäre stinksauer. Sie waren davon ausgegangen, dass der von ihnen ausersehene Kandidat, der frühere französische Sportminister Jean-Francois Lamour, durchgewunken würde. Es gab Zoff. Ein Konsens war in weite Ferne gerückt. Bald stand fest, dass die fünf europäischen Stimmen im Foundation Board nicht reichen würden, um Lamour durchzusetzen. Der Franzose gab auf und überraschte damit auch seine eigene Lobby. Die Europäer, die sich auch deshalb als härteste Dopingbekämpfer sehen, weil sie beinahe die Hälfte der Wada-Jahres-Etats von 25 Millionen Euro aufbringen, standen ohne Kandidaten da. Die Meldefrist für einen neuen Bewerber war abgelaufen.

In Madrid nun setzen die Europäer noch einmal alles daran, die Wahl zu verschieben. Sogar ein bizarrer Übergangskandidat trat auf den Plan und lächelte in jede Kamera. Guy Drut, 1976 Olympiasieger über 110 Meter Hürden und später ebenfalls französischer Sportminister, war am Ende wegen seiner kriminellen Vergangenheit (er wurde wegen Vorteilsnahme zu 15 Monaten Haft verurteilt) doch keinem ganz geheuer. Richard Pound stellte lakonisch fest, dass es nur einen Kandidaten gebe, der heiße John Fahey, und nur der könne gewählt werden. Punkt. Die Europäer enthielten sich bei der Wahl der Stimme. Fertig.