Bodo Ramelow klagt gegen Überwachung: Linken-Bespitzelung vor Gericht

Der Mann, der die Fusion von Linkspartei und WASG organisierte, wird seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet. In Köln will Bodo Ramelow ein Ende erreichen.

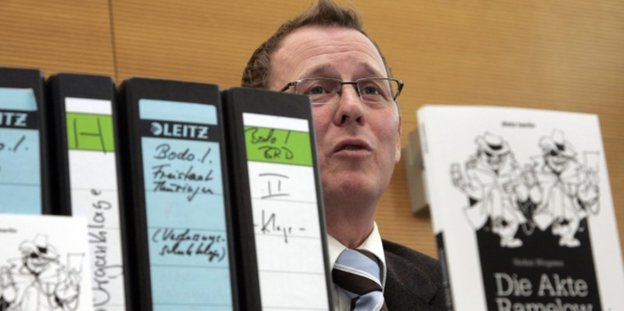

Wäre nie auf die Idee gekommen, dass etwas über ihn gesammelt wird: Bodo Ramelow :

dpa

KÖLN taz Der Fall Herbert Bastians ist einer aus der Dunkelkammer der Republik. Viele können sich wohl nicht einmal mehr an jenes skandalöse Berufsverbot für den Marburger Posthauptschaffner erinnern. Bodo Ramelow erinnert sich hingegen gut an diese Geschichte aus den 80er-Jahren. Schließlich war es wohl seine Solidarisierung mit dem DKP-Stadtrat, die den Verfassungsschutz auf den Fusionsbeauftragten der Linken aufmerksam machte. Noch immer wird Ramelow beobachtet. Jahrelang setzte er sich dagegen juristisch zur Wehr - seit Donnerstag wird der Rechtsstreit am Kölner Verwaltungsgericht verhandelt.

Mit einer Feststellungsklage will Ramelow erreichen, dass seine Beobachtung durch den Geheimdienst für unzulässig erklärt wird. Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) sammele Informationen über ihn, obwohl es keine "tatsächlichen Anhaltspunkte" dafür gebe, dass er "Bestrebungen gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung" unterstütze, kritisierte Ramelow vor Gericht. "Ich wäre in meinem Leben nicht mal auf die Idee gekommen, dass über mich etwas gesammelt wird." Er fordere sein Recht ein, "frei, unabhängig und ohne jede Belästigung" seine Abgeordnetentätigkeit ausüben zu können.

Das Sammeln und Speichern von Daten über Ramelow diene dem Schutz der verfassungsmäßigen Ordnung, argumentierten demgegenüber die Rechtsvertreter des BfV. Es sei nicht beabsichtigt, die Tätigkeit des Parlamentariers zu stören. Derzeit würden auch keine nachrichtendienstlichen Mittel gegen ihn eingesetzt - das sei jedoch "keine absolute Erklärung für die gesamte Zukunft". Damit relativierte das BfV eine "verbindliche Erklärung" auf einem gerichtlichen Erörterungstermin im vorigen Jahr, wonach der Geheimdienst auf den Einsatz entsprechender Mittel während der Abgeordnetenzeit vollständig verzichten werde. Zwar gebe es - außer seine frühere Unterstützung der DKP - keine persönlichen Anhaltspunkte für verfassungswidrige Aktivitäten Ramelows, gleichwohl einen "konkreten und verdichteten Verdacht in Bezug auf extremistische Bestrebungen" seiner Partei. Daran habe auch die Fusion der Linkspartei.PDS mit der WASG nichts geändert. Als Beispiele nannte ein Anwalt die Aktivitäten der Kommunistischen Plattform, positive Bezugnahmen auf die politischen Verhältnisse in Kuba und Venezuela sowie eine "unklare Distanzierung von der SED-Gewaltherrschaft". Deswegen sei auch eine Überwachung Ramelows aufgrund seiner "prominenten Funktionärstätigkeit" zulässig.

Er sei in seiner Haltung immer eindeutig gewesen, erwiderte Ramelow: "Es darf keine Rechtfertigung für Menschenrechtsverletzungen in der DDR geben." Auch auf den Fall Bastian ging er ein. Ja, er habe in den 1980er-Jahren bei einer Kommunalwahl einen Aufruf für Bastian unterschrieben, weil er dessen Berufsverbot für Unrecht gehalten habe. "Ich stehe dazu nach wie vor." Trotzdem habe er sich "stets vom Dogmatismus der DKP distanziert". Der aus Hessen stammende Ramelow war seit 1999 Abgeordneter des thüringischen Landtags und ist Spitzenkandidat der Thüringer Linken für die Wahl 2009. Seit 2005 ist er Bundestagsabgeordneter. Das Urteil wird im Januar 2008 verkündet.