Vergessene Opfer der Nazis: „Asozial“ ist immer noch ein Stigma

Der Bundestag soll die als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ bezeichneten KZ-Häftlinge endlich als NS-Opfer anerkennen, fordert ein Appell.

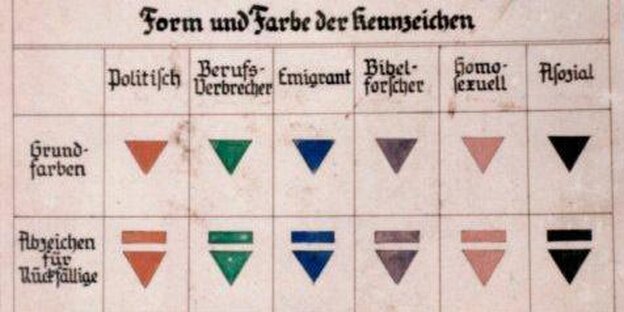

Die SS kennzeichnete und kategorisierte die KZ-Häftlinge durch Dreiecke, die sogenannten Winkel Foto: BMI/Fotoarchiv der KZ-Gedenkstätte Mauthausen

„Niemand ist asozial! Vergesst die Asozialen nicht!“, lautet das Motto des Zentralrats der Asozialen in Deutschland. Der Zentralrat ist ein Projekt des Künstlers Tucké Royale, der „solange den Zentralrat spielt, bis es ihn gibt“, wie Erhard Grundl am Montagabend im Reichstag sagte. Grundl ist der neue kulturpolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, die zu einem Fachgespräch über die von der SS als „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ bezeichneten ehemaligen KZ-Häftlinge eingeladen hatte.

Anlass ist ein von WissenschaftlerInnen und Vertretern von KZ-Gedenkstätten an den Bundestag gerichteter Appell, diese Opfer des Nationalsozialismus auch als solche anzuerkennen. Knapp 10.000 Menschen unterstützen den Appell bereits. Zu den Erstunterzeichnern zählen neben Sozialdemokraten, Grünen und Linken auch einige CDU-Politiker, darunter Elmar Brok und Peter Tauber.

Das Motto des Zentralrats der Asozialen macht das Dilemma deutlich, das sich der Politik der Anerkennung stellt: Die Bezeichnungen „Asoziale“ und „Berufsverbrecher“ sind Begriffe der nationalsozialistischen Täter, die einerseits in einer Tradition stehen, die hinter das Nazi-Regime zurückreicht, die andererseits aber noch heute stigmatisierend wirken.

Sie schwiegen aus Scham

Diese Stigmatisierung hat dazu beigetragen, dass viele Opfer nach 1945 aus Scham schwiegen. „Wir haben nichts zu verlieren, außer unserer Scham“, heißt es dazu auf der Website des Zentralrats der Asozialen.

Die so Verfolgten fanden sich daher nicht zu Lobbygruppen zusammen, wie Frank Nonnenmacher, Professor an der Goethe-Universität Frankfurt und einer der Initiatoren des Appells, erklärte. Die Wissenschaft wiederum habe es Jahrzehntelang unterlassen, diese Opfer aufzusuchen und sich ihre Geschichten erzählen zu lassen. Einige, wie die Berlinerin Ilse Heinrich, wurden als Jugendliche ins Konzentrationslager gebracht, aber die meisten waren älter, sodass viele Opfer heute nicht mehr leben.

Die Geschichte von Onkel Ernst

Frank Nonnenmacher hat vor vier Jahren eine Doppelbiografie über seinen Vater Gustav, Jahrgang 1914, und seinen Onkel Ernst, Jahrgang 1908, veröffentlicht. Letzterer wurde als „Asozialer und Wehrunwürdiger“ nach Verbüßung einer Gefängnisstrafe von der Gestapo in die Konzentrationslager Flossenbürg und Sachsenhausen verbracht. Er war zur „Vernichtung durch Arbeit“ in einem Steinbruch vorgesehen. Ihn rettete nur der Umstand, dass er Körbe flechten konnte.

Ernst Nonnenmacher war einer von mehreren zehntausend Menschen, die zwischen 1933 und 1945 durch Kriminalpolizei und Gestapo in die Konzentrationslager eingewiesen wurden. Als „Asoziale“ und „Ballastexistenzen“ wurden unter anderem Obdachlose, Wanderarbeiter, Bettler, „Arbeitsscheue“ oder „Landstreicher“ bezeichnet. Sie wurden in den Lagern durch den schwarzen Winkel gekennzeichnet.

Den grünen Winkel mussten Häftlinge tragen, die von der Kriminalpolizei zu „Berufsverbrecherinnen“ und „Berufsverbrechern“ erklärt wurden, weil sie durch verbüßte Haftstrafen wegen Diebstahls, Einbruchs, Abtreibung, tatsächlicher oder angeblicher Zuhälterei, Prostitution oder wegen Gewaltdelikten „bewiesen“ hätten, wegen ihrer charakterlichen Eigenart nicht resozialisierbar zu sein.

Kriminalbiologisch motivierte Verfolgung

Im Jargon der Historiker gesprochen: Die Verfolgungsgründe waren äußerst heterogen. Was diejenigen, die kriminalbiologisch motivierter Verfolgung ausgesetzt waren und als „gemeinschaftsfremd oder -schädlich“ galten, eint, ist der Umstand, dass von ihnen erhobene Ansprüche auf Entschädigung nach 1945 von den Gerichten meist negiert wurden.

Das Podium, auf dem neben Royale, Nonnenmacher und Grundl die Historikerin Dagmar Lieske, Jörg Skriebeleit von der Arbeitsgemeinschaft der KZ-Gedenkstätten in Deutschland und die grüne Bundestagsabgeordnete Kirsten Kappert-Gonther Platz genommen hatten, war sich einig: Erstens saß niemand zu Recht im KZ. Zweitens verbieten sich aufgrund der singulären Verbrechen der Nationalsozialisten Analogien wie das Sprechen über eine „Ausgrenzung, die auch heute noch stattfindet“.

Immer noch ein Schimpfwort

Gestritten wurde darüber, wie erinnerungspolitisch mit der Tatsache verfahren werden soll, dass „asozial“ immer noch ein Schimpfwort ist, dass Obdachlose und Menschen, die in Armut leben, auch heute Opfer von Diffamierungen, Diskriminierungen und körperlichen Angriffen werden. Aus dem Publikum wurde in diesem Zusammenhang die Haltung der Jobcenter kritisiert.

Am Ende formulierte Kirsten Kappert-Gonther das Ziel, jetzt mit anderen Fraktionen den Schulterschluss zu suchen, um bald eine interfraktionelle Einigung über die Anerkennung dieser Opfergruppe herbeizuführen.

Leser*innenkommentare

rero

Ich wundere mich immer, warum die Zeugen Jehovas - die Kategorie "Bibelforscher" - als NS-Opfer immer hintenrunterfallen.

Sie wurden nur verfolgt, weil sie Hitlergruß, Wehrdienst und das Eintreten die NS-Organisationen verweigert haben. Und sie waren in der Lage, Proteste im Ausland zu bewirken.

J_CGN

Etwas abgewandelt hat die letzte GroKo das Thema für H-IV-Sanktionen genutzt. Es heißt da moderner "sozialschädliches Verhalten".

Stefan Mustermann

Warum ausgerechnet Dreieck? Oder besser sollte man die Frage stehen, was haben die Verbrecher der Menschheit wie Hitler in der Kirche überhaupt gemacht?

In der christlichen Kunst wurde meist das gleichseitige, seltener das gleichschenkelige Dreieck, als geometrisches Symbol für die Dreifaltigkeit verwendet. Die christliche Ikonographie verknüpfte es seit dem 17. Jahrhundert mit dem Symbol des allsehenden Auges Gottes, das sie aus der jüdischen Kabbala übernahm, oder mit dem biblischen Gottesnamen JHWH.

Im Davidstern, dem Hexagramm-Symbol des Judentums und des Volkes Israel, bedeuten die zwei ineinander verschränkten Dreiecke die Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Das von Gott geschenkte Leben (nach unten weisendes Dreieck) wird zum Schöpfer zurückkehren (nach oben weisendes Dreieck).

rero

Der Winkel ist ein militärisches Rangabzeichen, typischerweise für die flachste Hierarchieebene.

Mit christlicher Symbolik hat das nun gar nichts zu tun.

Stefan Mustermann

Eigentlich kann man eine These aufstellen und sagen, dass heute der Umgang mit den Randgruppen der Gesellschaft (Obdachlosen Menschen, Arbeitslosen Menschen, Frauen, die sich prostituieren müssen, Menschen mit Behinderungen, Pflegebedürftigen Menschen, Geisteskranken Menschen) ein Gradmesser dafür ist, wie weit wir von den Denkweisen der Nazis der Vergangenheit entfernt sind und ob wir, also unsere heutige Gesellschaft den Nazis der 30er Jahre einen besseren Widerstand gegeben hätte.