Terrorismus in Zentralafrika: Hilflos in den Staatsbankrott

In der Sahelregion nimmt die Gewalt zu, die Politik versagt. Die UN-Missionen können nichts ausrichten. Mali will nun russische Söldner ins Land holen.

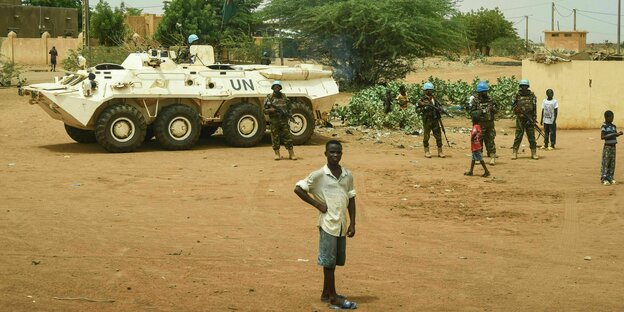

Aussichtsloser Auftrag: Soldaten der UN-Mission Minusma in der malischen Stadt Goa Foto: Nicolas Remene / Le Pictorium / Imago

COTONOU taz | In Burkina Faso war der August ein besonders tödlicher Monat. Nach Einschätzung der Denkfabrik International Crisis Group (ICG) haben Dschihadisten so viele Soldat*innen und Polizist*innen getötet wie seit 2019 nicht mehr. Neben zahlreichen Zivilist*innen – nach Informationen des Norwegischen Flüchtlingsrats wurden alleine von Mai bis August mindestens 480 getötet – starben Dutzende Sicherheitskräfte bei einem Anschlag auf einen Militärkonvoi auf der Strecke zwischen Gorgadji und Arbinda sowie bei einem Angriff auf drei Dörfer in der Provinz Oudalan, der zwei Wochen zuvor geschah.

Weitere Opfer sind Mitglieder von Bürgerwehren, die sich vor Jahren zum Schutz vor Viehdieben gründeten und längst legitimiert sind. Ihr Entstehen gilt als Bankrotterklärung des Staates, dem es seit Jahren nicht mehr gelingt, seine Einwohner*innen zu schützen. Eine Ausbildung oder gar eine Schulung zu Menschenrechten haben die Freiwilligen zur Verteidigung des Vaterlandes (VDP) nicht erhalten. Regelmäßig wird über Selbstjustiz berichtet.

In Burkina Faso war bisher hauptsächlich der Norden und der Osten von Gewalt betroffen. In ungesicherten Grenzregionen können sich islamistische Bewegungen wie die al-Qaida nahestehende Gruppe für die Unterstützung des Islams und der Muslime (JNIM) und der Islamische Staat in der größeren Sahara (ISGS) problemlos ausbreiten.

Das Phänomen ist auch in Mali und Niger zu beobachten. Dort ist es vor allem die „Region der drei Grenzen“ – Tillabéri –, wo seit Jahresbeginn schätzungsweise an die 500 Zivilist*innen ermordet wurden. Die ICG warnt jedoch davor, dass auch in der burkinischen Region Boucle du Mouhoun im Westen die Unsicherheit steigt. Es gilt als Zeichen dafür, dass sich die Terrorgruppen weiter ausbreiten können.

Auch in Mali wächst die Gewalt

In Mali hat sich die Gewalt in den vergangenen Jahren vom Norden ins Zentrum ausgeweitet. In der Region Mopti gerieten vor einer Woche fünf malische Soldat*innen in einen Hinterhalt und wurden ermordet. Einen Tag zuvor wurden drei Blauhelmsoldat*innen der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen für Mali (Minusma) in der Nähe von Kidal verletzt. Die Mehrzahl der Opfer bleiben allerdings Zivilist*innen.

Im aktuellen Minusma-Bericht zur Menschenrechtslage starben im zweiten Quartal mindestens 160 Menschen. Mindestens 367 weitere Personen wurden verletzt oder verschleppt. Im Vergleich zum ersten Quartal ist das ein Anstieg von gut 25 Prozent.

Für die Mehrheit der Taten sind Terrorgruppen und bewaffnete Banditen verantwortlich. Sie gelten anders als die Sicherheitskräfte als mobil und sind dezentral organisiert. Das Afrika-Zentrum für strategische Studien der US-Regierung sieht beispielsweise die 2017 aus drei Terrorgruppen gegründete JNIM mehr als eine Koalition denn als eine einheitliche Bewegung an. Sie wie auch der ISGS verüben Anschläge und es gelingt ihnen, Orte unter ihre Kontrolle zu bringen und eigene Herrschaftssysteme aufzubauen.

Dass gerade Mali, das seit Tuareg-Rebellion und Staatsstreich 2012 politisch immer weiter zerfällt, trotz großer militärischer Präsenz nicht stabiler wird, betonen Expert*innen seit Jahren. Der Sahelstaat ist knapp dreieinhalb Mal so groß wie Deutschland. „Selbst eine Million Soldat*innen könnten diesen Staat nicht überwachen“, sagt ein Beobachter in der Hauptstadt Bamako, der seinen Namen nicht nennen will.

Frust über die allgegenwärtige Korruption

Erfolgreiche Terrorbekämpfung gelinge deshalb nur über die Politik. Seit den 1990er Jahren habe die Korruption aller Regierungen stetig zugenommen und sich überall im öffentlichen Leben etabliert. Weder das Bildungs- noch das Gesundheitssystem funktionierten, sagt er. Die große Masse der Bevölkerung sei frustriert. Daran habe auch die Übergangsregierung unter Assimi Goïta, Anführer des Putsches im August 2020, nichts geändert, im Gegenteil: „In diesem Land kümmert sich jede*r nur um die eigenen Interessen.“

Goïta war vergangene Woche erneut in die Kritik geraten, als der angestrebte Deal mit der russischen Sicherheitsfirma Wagner bekannt wurde. Rund 1.000 Söldner könnten in Mali zum Einsatz kommen, was das Land – Mali liegt auf Platz 184 von 189 des UN-Entwicklungsindexes – monatlich mit gut 9,1 Millionen Euro bezahlen soll.

Premierminister Choguel Maïga hat das Vorhaben am Freitag erstmals verteidigt. Im Fernsehen gab er „den Partnern“ die Schuld. Wenn sie Mali verlassen würden, müssten andere Wege gegangen werden. Es ist eine Anspielung auf das Ende der französischen Antiterrormission „Barkhane“. Noch hat sie 5.100 Soldat*innen. Frankreich will aber bis 2023 etwa die Hälfte abziehen.

Auch Tschad kündigte den Abzug von 600 Soldat*innen an, die im Rahmen der regionalen G5-Sahel-Streitkräfte in Mali sind. Expert*innen in Bamako sowie die Westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS haben die Söldnerpläne scharf verurteilt. Sie befürchten, dass die Söldner eher zur Instabilität beitragen und die Koordination noch komplizierter machen.

Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen warnten indes, dass sich die Versorgung der Zivilbevölkerung weiter verschlechtert. Mehr als zwei Millionen Menschen sind in ihren Herkunftsländern auf der Flucht, die meisten in Burkina Faso (1,4 Millionen). Nach Informationen des Welternährungsprogramms hat derzeit jede*r vierte Malier*in nicht ausreichend zu essen.

Leser*innenkommentare

rero

Mal so am Rande:

Keines der drei genannten Länder liegt in Zentralafrika...

tomás zerolo

@ANDREAS J.

Oh, doch nehme ich das ernst. Sehr sogar. Der Sarkasmus in meinem ersten Posting mag das ein wenig verdecken (mein zweites kann das aufklären).

Wagner ist ein Modell "sich selbst finanzierender niedrigschwelliger Krieg" den wir als Menschheit auf keinen Fall haben wollen.

Meines Erachtens sollte die Truppe unter organisierter Kriminalität gehen und international entsprechend behandelt werden (obwohl DE mit der Mafia auch eher freundlich umgeht, leider!).

tomás zerolo

@UWE BOGUMIL

Durch und durch einverstanden.

Ich muss allerdings bei meinem Beitrag ein wenig konkretisieren: es war auch etwas Sarkasmus drin. Wagner kann so preiswert sein, weil sie in den Konflikten auch in die eigene Tasche wirtschaften: sowohl in Syrien (wo sie Assad unterstützen) als auch in Libyen (Haftar) haben sie sich zugang zu Erdöl zusichern lassen.

Natürlich würde Wagner nicht gegen die geostrategischen Interessen Putins handeln. Die haben sich gegenseitig an der Gurgel.

nzuli sana

So viele hundert Soldaten und Polizisten können die Terrorgruppen in wenigen Wochen ermorden. Furchtbar.

Burkina Faso und Mali brauchen dringend mehr Unterstützung! Keinesfalls Truppenabzug!

02854 (Profil gelöscht)

Gast

Wir sollten uns da raus halten! Nation Building ist out!

tomás zerolo

9.1 Mio EUR monatlich für 1K Söldner, das sind 9100 EUR pro Söldner. Das ist, wenn es auch noch das einschlägige Spielzeug einschliesst, ein sehr guter Preis.

Vielleicht sollte die NATO auch die Wagners engagieren. Das verringert bestimmt unsere Militärausgaben?

Uwe Bogumil

@tomás zerolo Die russischen Söldner sind damit auf jeden Fall deutlich preiswerter als die der Firmen Blackwater und Academi sowie deren Subunternehmer, also die vom Westen bevorzugten Söldnerfirmen.

Ich würde mir jedoch eine Bundesregierung wünschen, die vielleicht mal Außenpolitik betreibt, statt Soldaten bzw. Söldner zu entsenden oder mit der Entsendung zu drohen - haben wir lange nicht gemacht und es wäre daher vielleicht mal einen Versuch wert. Mit der anderen Nummer scheinen wir ja in der letzten Zeit öfter zu scheitern.

Andreas J

@tomás zerolo Da sie offensichtlich das Thema Wagner-Söldner nicht ernst nehmen: www.youtube.com/watch?v=WmI3MD14_4o