Todeszone EU-Außengrenze: Alltägliches Massaker im Mittelmeer

68 Tote forderte die Havarie vom vergangenen Sonntag. Doch die Herkunftsländer lassen der EU ihre Gleichgültigkeit nicht mehr durchgehen.

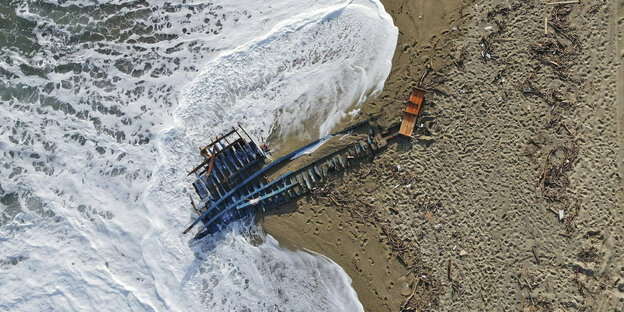

Kein Unfall – Trümmer am Strand von Kalabrien am 27. Februar Foto: Giovanni Isolino / LaPresse

Die Toten von einst mussten sich mit einer einzigen Rose pro Sarg begnügen. In drei langen Reihen hatten Helfer sie aufgebahrt: 290 Särge aus dunklem Holz, darin die 290 Opfer des Schiffsunglücks vom 3. Oktober 2013, zur Schau gestellt in einer Wellblechhalle am Rande des Hafens von Lampedusa. „Ich werde diesen Anblick für den Rest meines Lebens mit mir herumtragen“, sagte die damalige EU-Innenkommissarin Cecilia Malmström, die zur Trauerfeier gereist war, später. „Das war das Bild einer Union, die wir nicht wollen.“

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die 68 Menschen, die am vergangenen Sonntag in Sichtweite des süditalienischen Küstenstädchens Crotone ertranken, bekamen ein üppiges Bouquet aus weißen Rosen, Schleierkraut, Margeriten, halb so groß wie die Särge, die in der örtlichen Turnhalle aufgebahrt waren. Auf einen weißen Kindersarg hatten hilflose Helfer noch ein blaues Spielzeugauto gelegt, als könne das tote Kind es noch gebrauchen.

Fast zehn Jahre und über 26.000 im Mittelmeer Ertrunkene liegen zwischen den beiden Bildern. Der Blumenschmuck für das Grab der Toten ist größer geworden, die öffentliche Anteilnahme kleiner. Von der EU kam niemand nach Crotone. Und die Bereitschaft, politische Konsequenzen aus dem andauernden Sterben zu ziehen, ist in dieser Zeit ins nicht mehr Erkennbare geschrumpft.

Es ist hier nicht die Rede von Unfällen. Das im Auftrag der EU-Grenzschutzagentur Frontex über dem Seegebiet patrouillierende Aufklärungsflugzeug Eagle 1 hatte das Schiff am 25. Februar um 22 Uhr auf offener See gesichtet. Es informierte allerdings nicht die italienische Küstenwache, sondern nur die Finanz- und Zollpolizei Guardia di Finanza. Der Schiffbruch ereignete sich nach Angaben der EU-Kommission vier Stunden später, am Sonntag um 2 Uhr morgens. Die italienische Küstenwache erhielt die ersten Notfallinformationen jedoch erst um 4.30 Uhr. Die Küstenwache und die Guardia di Finanza wurden vom Parlament in Rom aufgefordert, ihre Akten zu dem Vorfall offenzulegen.

Kein Einzelfall

Das Ganze wäre schon erschütternd, wenn es ein Einzelfall wäre. Doch das, was vor Crotone geschah, ist heute an den europäischen Außengrenzen Alltag. Allein in diesem Jahr sind dort im Schnitt an jedem Tag fast sechs Menschen ertrunken. Wer in Not ist, kann sich nicht darauf verlassen, dass Hilfe kommt – in einem der am besten überwachten Seegebiete der Welt. Der Tod durch Unterlassen zum Zweck der Abschreckung ist ein Element des europäischen Grenzschutzes geworden. Und das seit langer Zeit.

Am Donnerstag trat der Niederländer Hans Leijtens sein Amt als neuer Frontex-Direktor an. Zuvor hatte er zugesichert, die Beteiligung von Frontex an rechtswidrigen Pushbacks zu beenden und versprochen, für „mehr Transparenz“ bei der Untersuchung von Rechtsverletzungen zu sorgen. Doch wie seine Vorgänger steht Leijtens vor einem Dilemma: Seine primäre Aufgabe besteht darin, irreguläre Grenzübertritte einzudämmen. Und dieses Ziel hat heute politische Priorität – koste es, was es wolle.

Erst kürzlich kündigte die EU offen neue Unterstützung für die libysche Küstenwache an. Über 100.000 Menschen hat diese auf dem Mittelmeer eingefangen und in libysche Lagergefangenschaft zurückgebracht, seit Italien die Einheiten 2016 aufzubauen begann. Allein seit Beginn dieses Jahres waren es über 3.000 Menschen, wie die UN zählten. Und gerade erst wurden den Libyern dafür neue Schiffe übergeben.

Südlich des Mittelmeeres wird all das aufmerksam verfolgt. Die Partnerschaft, die Europa mit Afrika erklärtermaßen ausbauen will – bei der grünen Transformation, bei der Digitalisierung, dem Kampf gegen den Dschihad, beim Handel und natürlich bei der Migrationskontrolle – wird immer belasteter.

Neue Gebermächte

Antikoloniale Positionen mischen sich mit wachsender Wut über das Massensterben an den EU-Grenzen. Und den Afrikanern bieten sich Alternativen: Kooperationen mit neuen Gebermächten wie China, Indien, der Türkei – und Russland. Mali, wo die deutsche Bundeswehr seit 10 Jahren den Kampf gegen den Islamismus unterstützt, hat sich just in der vergangenen Woche bei der UN-Abstimmung über eine Verurteilung des Ukraine-Kriegs offen auf die Seite Russlands gestellt. Solche Abwendung vom Westen nimmt zu. Und Europas Migrationspolitik ist ein Grund dafür.

Die zehn Jahre seit dem Unglück von Lampedusa waren eine Zeit, in der der Druck der rechten Konkurrenz die Parteien der Mitte dazu brachte, immer menschenverachtendere Formen des Grenzschutzes mitzutragen – während die rechte Konkurzenz gleichzeitig immer stärker wurde. Wie in Italien.

Viele sorgten sich, als dort im Oktober die Postfaschistin Giorgia Meloni ihr Amt antrat. Der ernüchternde Befund: Ihre bisherige Politik unterscheidet sich nur geringfügig von jener der Vorgängerregierungen. Das liegt nur zu einem Teil daran, dass eine Reihe von Gerichtsurteilen jüngst klar gemacht haben, dass auch Italiens Regierung das Flüchtlingsrecht nicht beliebig übergehen kann. Es liegt auch daran, dass die Vorgängerregierung vor allem bei der Behinderung der Seenotrettungs-NGOs im Mittelmeer sehr weit gegangen sind. Das Dekret, dass die Meloni-Regierung nun im November erlassen hat, um den Rettern das Leben noch schwerer zu machen, ist deshalb nur die graduelle Fortsetzung einer Entwicklung, die die Parteien der Mitte – konsensual und unter der steten Versicherung, die Menschenrechte zu achten – schon vor Jahren eingeleitet haben.

Die jüngste Episode war Mitte der vergangenen Woche in Berlin zu beobachten: Das FDP-geführte Verkehrsministerium kündigte an, die Sicherheitsanforderungen für kleine Schiffe zu verschärfen. Alle Wasserfahrzeuge in einer Länge von 24 bis 35 Metern sollen künftig wie große Frachtschiffe behandelt werden – und deshalb unter anderem ein sogenanntes Schiffssicherheitszeugnis vorlegen müssen.

Was harmlos klingt, hätte es in sich: Sieben deutsche Seenotrettungs-NGOs erklärten, dass die Reform derartige Mehrkosten für sie bedeuten würde, dass die „Mehrheit der zivilen Seenotrettungsschiffe unter deutscher Flagge (…) ihre lebensrettende Arbeit einschränken oder einstellen müssen.“

Leser*innenkommentare

Socrates

>>Sieben deutsche Seenotrettungs-NGOs erklärten, dass die Reform derartige Mehrkosten für sie bedeuten würde, dass die „Mehrheit der zivilen Seenotrettungsschiffe unter deutscher Flagge (…) ihre lebensrettende Arbeit einschränken oder einstellen müssen.“

Mitch Miller

"Alle Wasserfahrzeuge in einer Länge von 24 bis 35 Metern sollen künftig wie große Frachtschiffe behandelt werden"

Die FDP mal wieder aus populistischen Wegen...hat die sich da auch mit den Fischern abgestimmt, die es durchaus noch gibt und die eh schon am Limit sind?

Da wünsch ich dann viel Spass...

ke1ner

》Die jüngste Episode war Mitte der vergangenen Woche in Berlin zu beobachten: Das FDP-geführte Verkehrsministerium kündigte an, die Sicherheitsanforderungen für kleine Schiffe zu verschärfen. Alle Wasserfahrzeuge in einer Länge von 24 bis 35 Metern sollen künftig wie große Frachtschiffe behandelt werden – und deshalb unter anderem ein sogenanntes Schiffssicherheitszeugnis vorlegen müssen.

Was harmlos klingt, hätte es in sich: Sieben deutsche Seenotrettungs-NGOs erklärten, dass die Reform derartige Mehrkosten für sie bedeuten würde, dass die „Mehrheit der zivilen Seenotrettungsschiffe unter deutscher Flagge (…) ihre lebensrettende Arbeit einschränken oder einstellen müssen.“《

Von jedem Krach in der Ampel, jeder Unstimmigkeit wird breit berichtet - wo ist also der entschiedene Protest der Grünen?

》Die zehn Jahre seit dem Unglück von Lampedusa waren eine Zeit, in der der Druck der rechten Konkurrenz die Parteien der Mitte dazu brachte, immer menschenverachtendere Formen des Grenzschutzes mitzutragen《 liegt es daran?

Der heutige Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, hat Mitte November 2021 zu jenen Geflüchteten an der polnisch-belarusischen Grenze gesagt:„Die paar Leute, die jetzt in der Kälte stehen, die sind nicht das Problem. Das Problem ist der Erpressungsversuch.“

is.gd/t8mm6w(taz)

Wasserwerfer an der Grenze, bei Minustemperaturenis.gd/3rDwDo- "die paar Leute..." Die da gestorben sind

is.gd/hWOzko(Spon)

Unter ihnen eine Schwangere, an der Ostgrenze Polens erfroren im Wald gefunden: "Nyligen hittades en förfrusen och uttorkad gravid kvinna död i skogen"

Mit der PIS in Polen gemeinsame Sache machen - ohne Not, mit realen Konsequenzen (Schäuble hatte die Aufnahme dieserGeflüchteten in Deutschland gefordert), aber "wertegeleitet" über die eigene Außenpolitik hängen?

Und jede Kritik als rechts, in diesem Fall als Unterstützung für Lukaschenko framen?

Wenn es den Grünen ernst ist mit Menschenrechten, wäre jetzt ein Riesen Koalitionsstreit angesagt

tomás zerolo

@FLY

Was soll das Geschwätz?

Das alles rechtfertigt keinen einzigen der Abertausenden Toten an unseren Grenzen. Und ja, wir haben das zum Teil zu verantworten. Manche von uns /wollen/ das regelrecht so.

Warum sind "unsere Werte" wichtig, wenn wir im Hindukusch herumballern oder unsere Waffenindustrie mästen, aber hier nicht?

Ich jedenfalls wundere mich nicht, wenn sich die sog. "dritte Welt" von uns angewidert abwendet. Wir sind auch eine Bande von Heuchlern.

Auf andere zu zeigen "die aber auch" ist die billigste aller Ausreden.

fly

"..neuen Gebermächten wie China, Indien, der Türkei – und Russland."

Von größeren Migrationsbewegungen in diese Länder oder von offenen Armen dort, hört man aber nichts. Eher im Gegenteil. Ob die Staaten wirklich ihre Ausrichtung an das Thema knüpfen?

Wenn sie den Westen nicht ganz fallen lassen, könnte man vielleicht neue koloniale Abhängigkeiten vermeiden, weil man dann verhandeln kann. In Mali scheint das nicht der Fall zu sein. Eine Abhängigkeit wird durch die nächste ausgetauscht. Die Geschichte wird zeigen, ob die Wendung richtig war.

SimpleForest

@fly Schön reflektiert, danke sehr.

Ich denke auch das ein Staat kein Interesse an Bürgern hat, welche in andere Staaten migrieren. Vielleich rudimentär, weil der Pass noch Wahlrecht in dem Ursprungsland bedeutet, aber darüber hinaus gibt es keine opportunistischen Gründe.

Ich kenne hier keine Zahlen, aber die Schulden der afrikansichen Länder dürfte beim Westen höher sein, als bei den asiatischen Ländern welche im Artikel genannt wurden. Und das dürfte das Abwenden vom Westen besser erklären als der von Ihnen kritisierte Migrationspolitik Hintergrund.

Dann kommt natürlich die Geschichte des Kolonialismus hinzu. Und nach dessen blutiger Abschaffung Schuldenfallen aka Postkolonialismus.

China ist mit Sicherheit keine bessere Wahl, aber eine neu scheinende.

Wer mehr semiwissenschaftliches über die Rolle Afrikas lesen will, dem sei noch George Orwells 1984 empfohlen. 1948 veröffentlicht, beschreibt das Buch doch relativ genau die Realität von 2022. Afrika ist der Sklavenspielball der drei Großmächte mit wechselnden Herrschern. Und die Bevölkerung des dystopischen Londons lacht sich ins Fäustchen im Kino. Der Film der gezeigt wird sind afrikanische ertrinkende Migranten im Mittelmeer.

Fck Mln

Sonnenhaus

"Das FDP-geführte Verkehrsministerium kündigte an, die Sicherheitsanforderungen für kleine Schiffe zu verschärfen." Tja die wahre Freiheit der "Freiheitspartei" Deutschlands geht immer nur soweit wie die eigene Freiheit davon einen Vorteil hat. Die Freiheit anderer ist dieser Freiheitspartei egal bis hin zur Einschränkung, sobald es die Freiheit der FDP gefährden sollte. Dieses kurzsichtige Verhalten der Freiheitlichen Partei Deutschlands gefährdet langfristig unsere Beziehungen in den afrikanischen Staaten in welchen die Freiheitliche Partei Deutschlands zukünftig ihr imperialistisches e-fuel erzeugen will. Ein wenig durchdachtes Konzept?!

sociajizzm

"Viele sorgten sich, als dort im Oktober die Postfaschistin Giorgia Meloni ihr Amt antrat. Der ernüchternde Befund: Ihre bisherige Politik unterscheidet sich nur geringfügig von jener der Vorgängerregierungen"

Das war leider absehbar.

In der Türkei, welche die defakto erste Außengrenze darstellt in Richtung Syrien, gibt es ja bereits Selbstschussanlagen. Und die Türkei bekommt für diesen Grenzzaun finanzielle Unterstützung von der EU.

Die letzte mögliche Verschärfung wäre somit der Befehl zum Schusswaffengebrauch an der "echten" EU Außengrenze.

Der Schein der Menschnrechte muss jedoch gewahrt werden und die Menschen ertrinken ja auch so.