Kolumbiens Geschichte der Gewalt: „Gespenstern einen Platz geben“

Die Gewalt in Kolumbien erkundet Juan Gabriel Vásquez in seinen Romanen. Im Interview spricht er über Bogota, die Geschichte und anstehende Wahlen.

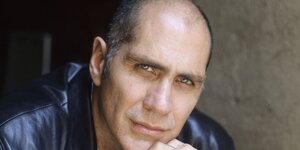

Der Autor Juan Gabriel Vásquez in Berlin 2021 Foto: Andrew White/The New York Times/Redux/laif

taz: Herr Vásquez, es gibt Städte, die in der Literatur eine starke Rolle spielen. Ich denke da an Berlin, Wien, Paris, New York oder auch Buenos Aires. In Bogotá hat sich meines Wissens keine Literatur entwickelt, die typisch für diese Millionenstadt wäre. Ihr zuletzt auf Deutsch erschienener Roman „Die Gestalt der Ruinen“ ist einer der wenigen mir bekannten kolumbianischen Romane, in denen die Stadt eine tragende Rolle spielt.

Juan Gabriel Vásquez: Ich habe in meinen Romanen immer versucht, Bogotá als Protagonistin darzustellen. Etwa auch in „Das Geräusch der Dinge beim Fallen“. Da geht es um eine Erforschung dessen, was für meine Generation das Leben in einer von Angst und unvorhersehbarer Gewalt geprägten Stadt gewesen ist. Man geht durch das Zentrum von Bogotá und sieht die Stelle, wo 1914 der liberale Politiker Rafael Uribe Uribe erschlagen wurde. Man kommt an die Straßenecke, wo man 1948 den liberalen Caudillo Jorge Eliécer Gaitán ermordet hat oder an das Haus, in dem (der kolumbianische Befreiungsheld, d. Red.) Simón Bolívar 1828 nur knapp einem Anschlag entkommen ist. Es ist, als ob sich die Geschichte der kolumbianischen Gewalt in wenigen Häuserblocks des Stadtzentrums verdichten würde.

Es gibt viele Schriftsteller, die in Bogotá zur Welt kamen aber wenige, die über die Stadt geschrieben haben.

Als ich während des Jurastudiums entdeckte, dass ich Schriftsteller werden wollte, fiel mir auf, dass dieses Zentrum von Bogotá, wo meine Universität lag, keinen Platz in der Literatur hatte. Vor allem, wenn wir Vergleiche zur Karibikküste ziehen, wie sie ein García Márquez beschreibt. Eines der vordringlichsten Ziele meines Schreibens war also, diesen Gespenstern der Vergangenheit, die durch die Geschichte des Stadtzentrums spuken, einen Platz zu geben.

Juan Gabriel Vásquez, 1973 in Bogotá geboren, hat an der Sorbonne in Paris lateinamerikanische Literatur studiert. 2011 wurde er mit dem Premio Alfaguara, einem der wichtigsten Literaturpreise der spanischsprachigen Welt, ausgezeichnet. 2014 erhielt er den irischen Impac Literary Award. Seine Bücher wurden in 30 Sprachen übersetzt. Er lebt mit seiner Familie in Bogotá.

Kann es sein, dass diese im Hochland gelegene Stadt für den magischen Realismus, der lange in Mode war, schlicht zu kalt und feindlich war?

Die kolumbianische Literatur, wie die lateinamerikanische Literatur insgesamt, war anfangs ländlich geprägt. Wir finden das in Peru, in Ecuador oder auch in Mexiko. Nach und nach wurden dann schon auch Bücher geschrieben, die in Bogotá spielen. Aber die Scheinwerfer waren nicht auf sie gerichtet, weil das Werk von Gabriel García Márquez weltweit über Jahre die Vorstellungen über Kolumbien dominiert hat. Aber Bogotá wie Lima oder Mexiko-Stadt sind Städte, deren Geschichte erzählt werden muss. Und das versuchen wir zu tun.

Die Geschichte von Bogotá ist auch eine Geschichte der Mordanschläge. Allein im Wahlkampf 1989/90 wurden drei Präsidentschaftskandidaten ermordet.

Darum geht es in „Die Gestalt der Ruinen“. Diese mysteriösen Umstände, die die Ermordung von Personen des öffentlichen Lebens umgeben, ist Teil der Politik von Kolumbien im 20. Jahrhundert gewesen. Vergleichbares sah man in anderen Ländern Lateinamerikas kaum. Warum ist das so? Welche sind die geheimen Mechanismen, die dem zugrunde liegen? Diesen Fragen versuche ich in meinen Romanen nachzugehen.

Die Rechte Kolumbiens fährt eine erbitterte Kampagne, um einen Wahlsieg des Linkspopulisten Gustavo Petro am 29. Mai zu verhindern. Muss man um dessen Leben fürchten?

Kolumbien ist ein extremistisches und sehr gewalttätiges Land, wo die extreme Rechte lange Zeit völlig straflos töten konnte. Man kann das also nicht ausschließen. Ein tödliches Attentat auf Petro wäre das Schlimmste, was dem Land jetzt passieren könnte.

Die Literatur Kolumbiens, wie die Lateinamerikas überhaupt, war anfangs ländlich geprägt. Wir finden das in Peru, Ecuador, auch in Mexiko

Die Überraschung dieses Wahlkampfes ist die afrokolumbianische Anwältin und Umweltaktivistin Francia Márquez, die an der Seite von Gustavo Petro Vizepräsidentin werden will. Was halten Sie von ihr?

Francia Márquez ist eine außergewöhnliche und mutige Frau, die die hässlichsten Seiten der kolumbianischen Gesellschaft bloßgelegt hat: den Rassismus, den Klassismus, die Verachtung der Minderheiten. Dass sie im Rennen ist, finde ich äußerst positiv. Sie steht für eine Region Kolumbiens, die immer unterrepräsentiert war. Ich wünsche mir zwar keine Präsidentschaft von Petro, aber dass sie dabei ist, erscheint mir positiv. Ich hoffe, dass sie noch sehr lange in der kolumbianischen Politik präsent sein wird und ihre Positionen verteidigt. Dass eine schwarze Frau diese prominente Position einnimmt, erscheint mir wichtig, genauso wie die Kandidatur des Afrokolumbianers Luis Gilberto Murillo an der Seite des Zentrumspolitikers Sergio Fajardo.

Kolumbien war das einzige Land auf dem Subkontinent, das sich zu Beginn des Jahrhunderts der Welle von linken oder progressiven Regierungen entzogen hat. Wie kann man das erklären?

Kolumbien ist immer ein besonders konservatives Land gewesen. Der einzige Präsident des 20. Jahrhunderts, dessen Regierung man progressiv nennen kann, war Alfonso López Pumarejo in den 1930er Jahren. Abgesehen davon haben die Elite und das Kapital dem Land stets den Rücken zugewendet, so wie Bogotá abgekoppelt von den Regionen existiert. Das ändert sich jetzt langsam. In Kolumbien hat es aber nie eine starke politische Linke gegeben. Zum Teil ist das die Schuld der Guerilla, die den Zugang einer demokratischen Linken zum politischen Leben verzögert hat.

War es nicht eher die Rechte, die Versuche der Etablierung einer unbewaffneten Linken, wie der Unión Patriótica in den 1990er Jahren, im Blut der Aktivisten erstickt hat?

Natürlich. Das stimmt auch. Es gibt dieses Klischee, dass Kolumbien politisch so stabil ist und seit den 1950er Jahren keine Diktatur mehr gehabt hat. Und die dauerte nur wenige Jahre. Ganz im Gegensatz zu den anderen Ländern, vor allem im Süden des Kontinents, wo sich sehr lange und sehr blutige Diktaturen etablierten, wurde Kolumbien als demokratisches Vorbild betrachtet. Ich habe diese Ansicht nie geteilt. Es gab keine Diktaturen, weil sie nicht notwendig waren. Die Rechte und die gewalttätige Rechte haben das politische Leben immer kontrolliert. Die extreme Rechte hat ihre politischen Gegner immer mit einer verblüffenden Leichtigkeit und absoluter Straflosigkeit eliminiert. Deswegen bedurfte es keiner Militärdiktatur.

Wie erklärt sich diese Gewalt in Kolumbien, die ja viel älter ist, als der Drogenhandel, der gerne verantwortlich gemacht wird?

Das ist die Besessenheit meiner Romane und der kolumbianischen Literatur überhaupt, auf diese Frage eine Antwort zu geben. Die politische Gewalt reicht ja bis weit ins 19. Jahrhundert zurück. Es gab immer nur kurze Perioden, in denen das Land nicht in einen Bürgerkrieg verstrickt war. Die Konservativen und die Liberalen hatten Kolumbien politisch zweigeteilt. Auch die Religion im öffentlichen Leben hat entscheidend zu dieser Spaltung beigetragen, vom 19. Jahrhundert bis zur Epoche zwischen 1948 und 1957, die wir La Violencia nennen.

Dann kam der ideologische Schirm, den die kubanische Revolution über die linken Bewegungen des Subkontinents gespannt hat, und die Entstehung der Guerillaorganisationen in den 1960er Jahren. Als Reaktion entstand dann der rechtsextreme Paramilitarismus und alles wurde durch den Drogenhandel noch befeuert. So erscheint die Geschichte Kolumbiens als Abfolge von Gewalttätigkeiten, die einander ablösen. Die kolumbianische Literatur ist diesem Phänomen immer nachgegangen.

Die ausufernde Gewalt hat auch mit dem Reichtum des Landes zu tun, Gold, Smaragde, Coca-Anbau?

Das spielt natürlich eine Rolle und ist einer der Gründe, warum ich immer für die Legalisierung von Drogen eingetreten bin. Ich habe kürzlich einen Artikel von mir entdeckt, den ich schrieb, als 2012 die Friedensverhandlungen mit der Farc-Guerilla begannen. Meine Überzeugung ist, dass es echten Frieden nur geben kann, wenn zwei Ursachen beseitigt werden: die großen Erträge aus dem Drogenhandel und die soziale Ungleichheit. Der illegale Drogenhandel ernährt eine Mafia und nährt die Korruption. Daher führt für mich kein Weg an der Legalisierung vorbei. Aber das wird nie passieren, deshalb verbleiben wir in der Spirale der Gewalt.

Leser*innenkommentare

gleicher als verschieden

,,So erscheint die Geschichte Kolumbiens als Abfolge von Gewalttätigkeiten, die einander ablösen. ''

Wird diese scheinbar vom Himmel gefallene Gesetzmäßigkeit nicht auch in Gabriel García Márques ,,Hundert Jahre Einsamkeit" schon deutlich?

Sind ,,Stadt" und ,,Land" am Ende gar nicht so verschieden?

,,Es gab keine Diktaturen, weil sie nicht notwendig waren. Die Rechte und die gewalttätige Rechte haben das politische Leben immer kontrolliert. Die extreme Rechte hat ihre politischen Gegner immer mit einer verblüffenden Leichtigkeit und absoluter Straflosigkeit eliminiert. Deswegen bedurfte es keiner Militärdiktatur.''

Diese nur auf Nachfrage erteilte Einschätzung hätte es in die Titelzeile schaffen sollen, nicht die ,,Gespenster" in der digitalen Ausgabe und nicht die Gefährdung Petros in der Papierausgabe.

Eine ernüchternde Bilanz, wie wir im Kampf gegen rechts weltweit permanent versagen, im Süden und Norden, im Westen und Osten. Wie ist das nur möglich? Ist es das kapitalistische ,,Hamsterrad''? Braucht es noch weitere Romane um diesem ,,Geheimnis" auf die Spur zu kommen? Ist nicht alles bereits gesagt?

Rinaldo

2 Fragen zum Verständnis an den Interviewer:

Warum nennt er Petro einen "Linkspopulisten" und nicht einfach einen Linken?

Warum wünscht sich Vasquez nicht, dass Petro Präsident wird?

Ralf Leonhard

Auslandskorrespondent Österreich, Autor des Artikels

@Rinaldo Lieber Rinaldo,

das Interview war natürlich viel länger. Vásquez ist kein Linker und fürchtet sich vor der Polarisierung, die ein Sieg des Petrismo oder des Uribismo bringen würde. Man muss politisch mit ihm nicht einer Meinung sein, aber da ist was dran.

Populist ist Petro weil er versucht, es allen recht zu machen und seine linken Positionen gerne auch verschleiert. Siehe seine Position zur Abtreibung (Evangélicos nicht vergraulen).

Abrazo

R.