Studie des Helmholtz-Zentrums Geesthacht: Der neue Schrecken der Meere

Organophosphate dienen als Flammschutzmittel. Einst als umweltverträglichere Alternative eingeführt, sind sie längst selbst ein Problem geworden.

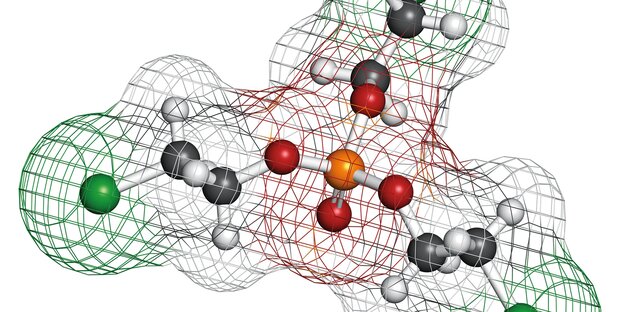

Modell eines Tris(2-chloroethyl)phosphat-Moleküls: Es findet sich in Elektrogeräten und Kosmetika Foto: imago/ CSP-molekuul

BREMEN taz | Die Klimakrise ist in aller Munde, auch die Krise der Biodiversität ist relativ bekannt. Anders ist es mit der chemischen Verschmutzung, obwohl auch diese Krise durchaus dramatische Schlagzeilen erlauben würde. Etwa die, dass die planetare Belastungsgrenze für Schadstoffe eigentlich schon überschritten ist.

Wir würden Ihnen hier gerne einen externen Inhalt zeigen. Sie entscheiden, ob sie dieses Element auch sehen wollen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Ein weiteres Problem der Chemikalienbelastung ist die Unklarheit, die dabei in vielen Bereichen herrscht. Eine neue Studie, die im Fachmagazin Nature erschienen ist, bringt nun zumindest über eine Chemikaliengruppe etwas mehr Licht ins Dunkel. Sie beschreibt die Verbreitung und Konzentration sogenannter Organophosphatester, kurz OPEs.

Diese Chemikalien werden etwa als Flammschutzmittel in Elektrogeräten, als Weichmacher oder als UV-Schutz in Kosmetik benutzt. „Sie machen uns das Leben leichter“, sagt Zhiyong Xie, Umweltchemiker am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht und Hauptautor der Studie. Einige dieser Stoffe wurden nun jedoch in so hohen Konzentrationen gefunden, dass die Forschenden Alarm schlagen.

Das Forschungsteam um Xie wertete über 200 Studien zum Vorkommen von OPEs in der Umwelt aus. Die hohe Konzentration einiger dieser Chemikalien auch an entlegenen Orten wie Arktis und Antarktis überraschte sogar den Chemiker, der sich seit über zehn Jahren mit diesen Stoffen beschäftigt und dafür selbst an mehreren Expeditionen in der Arktis beteiligt war.

„Wir werden die internationalen Organisationen wahrscheinlich nicht zu einem Produktionsstopp bewegen können“

„Wir sehen, dass OPEs sowohl über Meeresströmungen als auch über die Luft von den Kontinenten zu sehr weit entfernten Regionen transportiert werden“, erklärt Xie. Vermutlich begünstigen auch die Ströme von Mikroplastik im Meer diese Verbreitung. Zusätzlich verschärft die Klimakrise das Problem, denn Gletscher schließen große Mengen an Chemikalien aus Luft und Wasser im Eis ein. Schmelzen sie, fließen die Stoffe in großen Mengen ins Meer. Aus unseren Elektrogeräten und Kosmetika in die Umwelt gelangen OPEs vor allem übers Abwasser, aber auch über Deponien und Müllverbrennungen.

Kläranlagen können die Stoffe nicht ausreichend filtern. Allein aus den Flüssen Elbe, Ems und Weser gelangen pro Jahr rund 50 Tonnen der Stoffe in die Nordsee. Es gibt Hinweise darauf, dass ihre Halbwertszeit vor allem in der Atmosphäre bisher unterschätzt wurde. Und selbst wenn sie zerfallen, sind sie damit noch nicht aus der Welt. „Sie werden zu einer neuen Substanz, über die wir bisher aber kaum etwas wissen“, sagt Xie.

Die Forschung über die Auswirkungen von OPEs steht noch am Anfang. Studien zeigen jedoch, dass zumindest einige von ihnen sehr schädlich sind. Schädlichkeit wird bei Stoffen vor allem durch ihre Persistenz definiert, also ihrer Stabilität in der Umwelt. Andere Faktoren sind ihre Giftigkeit, ihre Anreicherung in Organismen, und ihre Mobilität. OPEs reichern sich in Fischen an und wurden mittlerweile auch in Eisbären gefunden. Besonders besorgniserregend ist, dass einige von ihnen im Verdacht stehen, hormonell wirksam zu sein. Sie könnten die Fortpflanzungsfähigkeit von Meeresorganismen einschränken.

Seit Anfang der 2000er-Jahre ist die weltweite Produktion von OPEs rasant gestiegen. Ein Grund dafür: das EU-weite Verbot sogenannter PBDEs, also Pentabromdiphenylether, im Jahr 2004. Sie dienten als Flammschutzmittel und wurden oft durch OPEs ersetzt. Die hielt man für weniger giftig und persistent. Das ist leider nicht der Fall, im Gegenteil: Eine Studie von 2019 zeigt, dass OPEs nicht nur ähnlich schädlich sind, sondern ihre Konzentration bereits heute um ein Vielfaches höher ist als die der PBDEs je war.

Als „regrettable substitutions“ bezeichnet man diese Vorgänge, bei denen ein schädlicher Stoff durch einen anderen ersetzt wird, der sich als ebenso problematisch erweist. Die Forschenden fordern deshalb dringend Regulierungen. „Wir werden die internationalen Organisationen wahrscheinlich nicht zu einem Produktionsstopp bewegen können, aber wir können mit unseren Forschungen Aufmerksamkeit auf das Thema lenken“, sagt Xie.

Einzelne Stoffe der Gruppe sind innerhalb der EU zumindest in Kinderspielzeug verboten. Industriechemikalien wie OPEs werden in Europa durch die sogenannte REACH-Konvention reguliert. Die Forschenden um Xie fordern jedoch gleich eine Aufnahme in die Liste der Stockholmer Konvention. Dieses internationale Übereinkommen, bekannt unter dem Namen POP-Konvention, regelt den Gebrauch bestimmter langlebiger, also persistenter, organischer Schadstoffe.

Es wurde bisher durch 185 Staaten ratifiziert. Xie zufolge erfüllen einige OPEs durchaus die für eine Aufnahme in die POP-Konvention notwendigen Kriterien: Bioakkumulation, also die Anreicherung in Gewebe, Persistenz und Giftigkeit. Ihm sei es ein Rätsel, dass Stoffe, die in geringeren Mengen in der Umwelt vorkommen, unter besonderer Beobachtung stehen, OPEs aber nicht, so der Umweltchemiker.

Auch das Umweltbundesamt (UBA) sorgt sich um die hormonelle Wirksamkeit der OPEs. „Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, braucht es entsprechende Regulierungsmaßnahmen, um die Umwelteinträge so weit wie möglich zu reduzieren“, sagt Jürgen Arning, Chemiker am UBA.

Arning sieht einen Zielkonflikt zwischen technischer Funktion und möglichst guten Umwelteigenschaften von als Flammschutzmittel eingesetzten Chemikalien generell: Denn in diesen seien gerade aufgrund ihrer Funktion die chemischen Bindungen besonders stark und können damit häufig nur schwer in der Umwelt abgebaut werden.

Problematische Elektrogeräte

Um dem zu begegnen, könnte man auch einige Schritte früher ansetzen. Janna Kuhlmann vom BUND ist Chemikerin und verweist auf die Problematik der immer kurzlebigeren Elektrogeräte.

Auch über den Gebrauch von chemischen Flammschutzmitteln generell lässt sich laut Kuhlmann diskutieren. „Das ist eigentlich Stoff für eine gesellschaftliche Diskussion, welche Risiken wir an welcher Stelle eingehen möchten.“ Die Autor:innen einer Studie zu OPEs beschreiben einen Weg, den Gebrauch dieser Mittel in Alltagsgeräten zu reduzieren: Wird die Energieversorgung, etwa bei Fernsehern, aus dem Gerät ausgelagert, könnte das Plastik des Fernsehers mit weniger Flammschutzmitteln behandelt werden.

Die unterschätzte Lebensdauer und die große Verbreitung von OPEs zeigen die globale Dimension der Krise. Auch der BUND fordert daher, Stoffpolitik stärker auf die globale Ebene zu heben und plädiert für ein internationales Gremium, ähnlich dem Weltklimarat IPCC, zur Regulierung von Chemikalien und zur Förderung einer nachhaltigen Stoffpolitik.

Dazu gehört laut Kuhlmann auch, die Vielfalt von Chemikalien drastisch zu verringern. „Das Thema chemische Verschmutzung als Teil der Ressourcenkrise gehört auf die gleiche Ebene wie Diskussionen zum Klima und zur Biodiversität“, sagt sie. Denn „diese drei Krisen bedingen sich gegenseitig“.