Emanzipation im chinesischen Sport: Weibliches Erfolgsrezept

Olympiagastgeber China setzt vermehrt auf Frauensport. Eine Initiative für Gleichberechtigung? Wohl kaum. Eher strategisches Kalkül.

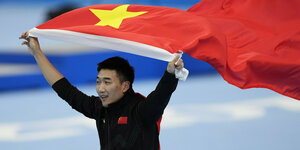

Gefördert, gesiegt, gefeiert: Chinas Shorttrackerin Ren Ziwei gewinnt über 1.000 Meter Foto: Natascha Pisarenko/ap

Den Rekord verkündete die Global Times schon im vergangenen Oktober: „Die Olympischen Winterspiele von Peking registrieren den höchsten Anteil weiblicher Athleten der Geschichte.“ Die von Chinas Kommunistischer Partei kontrollierte Tageszeitung sah den hohen Frauenanteil vorab als „eines der Highlights“ des Großevents. Von rund 2.900 Athletinnen und Athleten sollten gut 45 Prozent Frauen sein. „Echter Geschlechtergleichheit“ komme Olympia damit immer näher.

Tatsächlich haben Olympische Spiele, dieses dem menschlichen Willen huldigende Ereignis, bei dem ausschließlich individuelle Leistungen über Sieg oder Niederlage entscheiden sollen, einen alten Makel: Seit mehr als einem Jahrhundert werden Frauen systematisch diskriminiert. Am offensichtlichsten ist dies bei der geringeren Anzahl an Medaillen, die Athletinnen gewinnen können. Auch in Peking wird etwa die Nordische Kombination nur für Männer ausgetragen. Aber immerhin: Allmählich schließt sich das Gender Gap auch im Sport. Thomas Bach, der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), hat dies vor einigen Jahren zum Ziel erklärt.

Direkt vor Beginn dieser Spiele lobte er seine Institution mal wieder: „Wir haben gute Fortschritte gemacht, von einem Frauenanteil von 41 Prozent 2018 in Pyeongchang zu 45 Prozent hier in Peking, während wir insgesamt auch die Zahl der Wettbewerbe erhöht haben.“ Bei den Sommerspielen 2024 in Paris und den Winterspielen 2026 in Mailand soll dann Parität erreicht sein. Im Gastgeberland hat man dieses Problem nicht. Bei den vergangenen Sommerspielen in Tokio nahmen mehr als doppelt so viele Frauen aus China teil wie Männer. Bei den aktuell laufenden Winterspielen sind von 176 Vertretern Chinas 87 weiblich und 89 männlich. Dabei ist der relativ hohe Männeranteil eher untypisch für das ostasiatische Land und erklärt sich auch dadurch, dass Gastgeberländern bei Olympia stets mehr Startplätze zugesprochen werden.

Seit Jahrzehnten widerspricht China der internationalen Geschlechtertendenz im Sport: Hier sind es eher die Frauen, die ihr Land auf weltweiten Turnieren vertreten. Sie sind auch deutlich häufiger diejenigen, die gewinnen: Bei Sommerspielen sind bisher 57 Prozent aller Medaillen auf Frauen zurückzuführen, bei vergangenen Winterspielen sogar knapp 70 Prozent. Bei den Pekinger Spielen ist die Ausbeute bislang eher ausgeglichen. So spricht man in China schon länger schon von der „umgekehrten Geschlechterungleichheit“.

Denn dass Chinas Frauen den Männern im Sport enteilen, ist bekannt. In Chinas Internet wird seit Jahren übers schwache Abschneiden der männlichen Fußballnationalmannschaft gelästert – mit Verweis auf die Frauen, die Anfang Februar immerhin Asienmeisterinnen geworden sind.

Deutlicher Männerüberschuss

Vor dem Hintergrund der flächendeckenden Überlegenheit der Frauen in China fragte der im Land bekannte Sachbuchautor Wu Xiaobo letzten Sommer rhetorisch: „Wer würde noch sagen, Frauen sind Männern unterlegen?“ Dabei erfahren Frauen auch in China allgemein mehr Diskriminierung als Männer. Ein Beispiel ist die bis 2015 über Jahrzehnte gültige Ein-Kind-Politik, die wegen des zuvor hohen Bevölkerungswachstums eine Obergrenze von einem Kind pro Familie vorgeschrieben hatte.

Wegen der traditionellen Vorstellung, dass Söhne zu Stammhaltern einer Familie werden, wurden eher weibliche Föten abgetrieben. Bis heute besteht nicht nur in den von der Ein-Kind-Politik betroffenen Jahrgängen ein deutlicher Männerüberschuss, sondern auch bei Neugeborenen. Diskriminierung gibt es dann auch im Alltagsleben. Im Gender Gap Report des World Economic Forum, der die Geschlechtergleichstellung in den Bereichen Bildung, politische Partizipation, Gesundheit und Jobmöglichkeiten vergleicht, belegt China derzeit von 156 Ländern bloß Platz 107.

Sport bildet eine Ausnahme. Die Grundlage hierfür ist der „Olympic Glory Plan“, den die nationale Sportkommission im Jahr 1995 verabschiedete. Ziel war es, China im internationalen Sportgeschäft erfolgreicher zu machen. Mit den damals begrenzten finanziellen Mitteln beschloss man, auf jene Medaillenwettbewerbe zu setzen, bei denen die Chancen am besten standen. Das Ganze wurde auf folgende fünf Adjektive runtergebrochen: klein, technisch, schwierig, weiblich, jung. Je mehr Kriterien ein Wettbewerb erfüllte, desto eher schienen Medaillengewinne in Reichweite.

Das Kriterium „weiblich“ erklärt der Autor Wu Xiaobo so: „Die meisten Frauensportarten haben eine kürzere Entwicklungsgeschichte als die entsprechenden Männersportraten. Es gibt weniger Länder, die fähig und willens sind, darin zu investieren, so ist der Wettbewerb etwas weniger intensiv.“ Insgesamt könnte man hier am ehesten Siege einfahren. Mit Gleichberechtigung hat diese Strategie wenig zu tun, aber erfolgreich ist sie. Das IOC kann seinen wegen diverser Menschenrechtsverletzungen umstrittenen Gastgeber China nun als Vorbild für die Welt präsentieren.