6. Oktober 2021: Afghanen drängeln sich vor dem Passamt in Kabul Foto: Jorge Silva/reuters

Schicksal einer Ortskraft in Afghanistan:„Warum haben sie uns vergessen?“

Masoud Azami war Ortskraft in Afghanistan. Seit Wochen versteckt er sich in Kabul, hat Angst um sich und seine Kinder. Wie konnte das passieren?

10.10.2021, 13:11 Uhr

Selten hat sich Masoud Azami seiner Rettung so nah und gleichzeitig so fern gefühlt wie am 26. August. Es ist der letzte Tag, an dem deutsche Flugzeuge Menschen aus Kabul ausfliegen. Für Azami ist es einer von vielen, an denen er dafür kämpft, sein Land zu verlassen.

Er sei früh aufgestanden, um mit seiner Familie zum Flughafen zu fahren, erzählt Azami heute. „Tausende Menschen haben sich da gedrängelt. Es war unerträglich heiß, es hat gestunken, alle haben geschrien und gerufen.“ Auch er habe mit seinen Papieren in der Luft gewedelt: ein Arbeitsvertrag von der Bundeswehr, Dienstzeugnisse, unterschrieben von deutschen Soldaten.

„Es hat sich angefühlt, als wären wir uns nah. Aber an diesem Tag am Flughafen war eine riesige Distanz zwischen uns“

„Ich bin Ortskraft der Bundeswehr“, habe er immer wieder gerufen. Aber es sei zu laut gewesen, niemand habe ihn gehört. Gegen 14 Uhr hätten sie aufgegeben und seien zurück in ihr Versteck gefahren. Vier Stunden später sprengte sich vor dem Flughafen ein Selbstmordattentäter in die Luft. 170 Menschen sterben.

Masoud Azami hatte Glück und war trotzdem niedergeschlagen. Traurig sei nicht nur, dass er es nicht in einen deutschen Flieger geschafft hat. „Ich habe mit deutschen Soldaten wie denen am Flughafen acht Jahre meines Lebens verbracht“, erzählt er und stockt. „Wir haben im gleichen Camp geschlafen, waren zusammen unterwegs, haben Witze gemacht. Es hat sich angefühlt, als wären wir uns nah. Aber an diesem Tag am Flughafen war eine riesige Distanz zwischen uns.“

Masoud Azami, 52 Jahre alt, Dreitagebart, sitzt in einem Hinterhof irgendwo in Kabul und erzählt seine Geschichte. Wir videotelefonieren über Whatsapp. Azami sieht müde aus. Von den Wänden blättert der Putz, über ihm wächst Wein. Ein Hahn kräht, von der Straßen schallt eine Männerstimme, Azami übersetzt es ins Deutsche: „Sofas, Fernseher, Sessel, wir kaufen alles, was ihr loswerden wollt.“

Deutschlands „verdammte Pflicht“

Der Hinterhof gehört zu Azamis Versteck. Seit Anfang September lebt er mit seiner Frau und seinen drei Kindern in einer Wohnung in Kabul, versteckt vor den Taliban. Von 2007 bis 2015 hat er für die Bundeswehr in Masar-i-Scharif übersetzt. Für die Taliban macht ihn das zum Feind. Er ist eine jener Ortskräfte, über die die CDU-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gesagt hat, es gebe das „ganz klare Commitment, dass die rauskommen“. Außenminister Heiko Maas von der SPD bezeichnete es als Deutschlands „verdammte Pflicht“.

Es ist still geworden um die Ortskräfte. Die Bilder vom Kabuler Flughafen sind weit weg. Aber die Menschen, die in Afghanistan zurückgelassen wurden, warten weiter auf ihre Rettung.

Etwa 5.000 Afghan*innen konnte die Bundeswehr im August aus Kabul rausfliegen. Seitdem sie endgültig abgezogen ist, sind rund 850 weitere Menschen aus Afghanistan nach Deutschland gekommen. Nicht alle von ihnen sind Ortskräfte. Wie viele Ortskräfte noch in Afghanistan festsitzen, ermittelt die Bundesregierung derzeit. Die Hilfsorganisation Patenschaftsnetzwerk Afghanische Ortskräfte geht von Tausenden aus.

Während die Taliban ihre Macht immer brutaler demonstrieren, versucht Masoud Azami alles, um Afghanistan zu verlassen. Seine Geschichte wirft die Frage auf, wie ernst es Deutschland nimmt mit seiner Verantwortung für jene, die geholfen haben, die deutsche Sicherheit am Hindukusch zu verteidigen.

Azami hat seine Dokumente an alle denkbaren Stellen geschickt. Er hat die Bundeswehr kontaktiert, das Verteidigungsministerium, das Auswärtige Amt. Er hat automatisierte Mails zurückbekommen, in denen stand, man werde sich melden, sobald sein Antrag bearbeitet wurde. Doch er hat bis heute keine SMS, keine Mail und keinen Anruf bekommen. Er weiß nicht, ob er auf einer Evakuierungsliste steht. Er hat keine Aufnahmezusage der Bundesrepublik. Ohne Aufnahmezusage bekommt er kein Visum, ohne Visum keine Ausreise, ohne Ausreise keinen Schutz vor den Taliban.

Ende August hat die taz zum ersten Mal über Masoud Azami berichtet. Seitdem halten wir Kontakt. Fast täglich schreiben wir uns, telefonieren mehrmals die Woche mit Video. Azami dokumentiert seinen Alltag mit Fotos und Videos. Sie zeigen die Isolation und die Unsicherheit, mit der er seit Wochen lebt. Nicht alles, was er über sein Leben erzählt, lässt sich überprüfen. Doch spricht man mit Menschen, die ihn gut kennen, mit seiner Familie, Freunden und deutschen Soldaten, ergibt sich ein Bild.

Masoud Azami fängt 2007 an, für die Bundeswehr zu arbeiten, als Deutsch-Dari-Übersetzer. „Sprachmittler im Zuständigkeitsbereich des DEU EinsKtgt ISAF Camp Marmal“ heißt das in seinem Arbeitsvertrag, unterschrieben von einem Major der Bundeswehr.

Das Bundeswehrvokabular perfekt drauf

Azami hat als Kind in Kabul eine deutsche Schule besucht. Sein Vater, ein Lehrer, mochte die deutsche Sprache, sagt er. Von 1997 bis 2005 hat er in Deutschland gelebt. Er habe Asyl bekommen, weil er vor den Taliban geflüchtet sei. Mit seiner Schwester und seiner Mutter lebte er in Hamburg, seine Schwester ist noch heute dort. 2005 endete Azamis Asyl, er kehrte freiwillig zurück. „Ich wollte mithelfen, die Demokratie in Afghanistan aufzubauen.“

Azamis Deutsch ist gut. Das s spricht er weich, sucht manchmal nach einem Wort. Was er aber perfekt draufhat, ist das Bundeswehrvokabular: Feldjägerausbildungskompanie, Einsatzwehrverwaltung, Objektschutzregiment.

Die Tochter winkt in die Kamera. „In einem Jahr müsste sie anfangen, Burka zu tragen.“ Eine Träne rollt über Azamis Wange

Mit den deutschen Soldaten in Masar-i-Scharif war er viel unterwegs. Er hat für die Feldjäger gearbeitet, hat die Ausbildung von afghanischen Polizisten begleitet, ist mit auf Patrouille gefahren, rund um das Camp der Bundeswehr. Ein Foto von damals zeigt ihn in Camouflage in einem Bundeswehr-Helikopter, ein anderes in der Wüste Afghanistans vor einem gepanzerten Fahrzeug mit der Aufschrift „ISAF“.

Stolz zeigt Azami seine Urkunden in die Kamera. Er hat sie bei seiner Flucht in eine Klarsichthülle gepackt und mitgenommen: „Dank und Anerkennung für die gezeigten sehr guten Leistungen im 6. Feldjägerausbildungskommando“ steht da. Auf einem Dienstzeugnis steht „Führung: gut, Leistungsvermögen: gut, Übersetzung: gut“, „Sowohl sein Sprachschatz als auch seine interkulturelle Kompetenz sind außergewöhnlich gut ausgeprägt“.

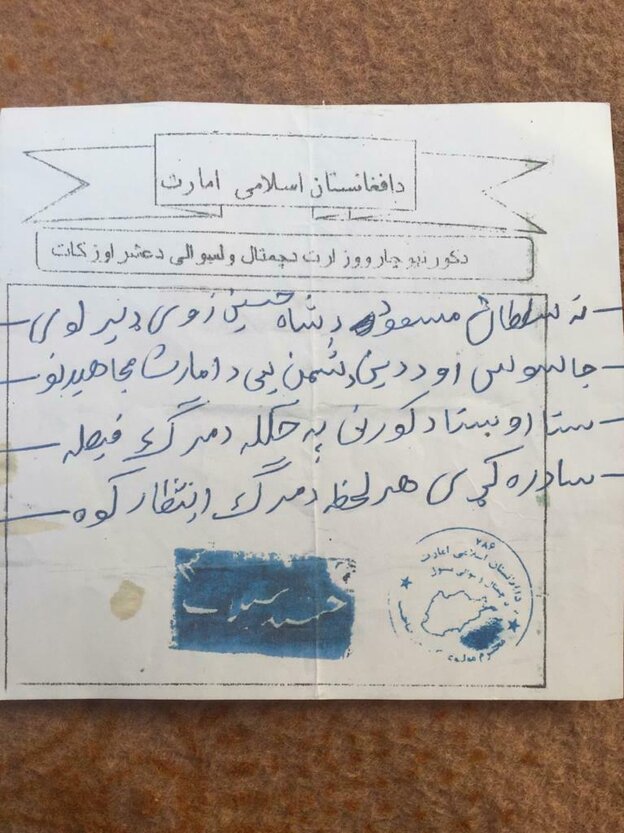

Von den Taliban bekommt er 2014 eine Morddrohung. Auch die trägt er noch mit sich herum und zeigt sie der taz. Handgeschrieben steht dort: „Masoud Azami, du bist ein Spion für die ausländischen Truppen. Wir werden dich töten“ Darunter prangt der Stempel von einem Kommandanten der Taliban. Ein Oberfeldwebel der Bundeswehr hat schriftlich bestätigt, dass es sich um ein Originaldokument handelt.

Masoud Azami kann nicht verstehen, wieso Deutschland, das Land, für das er sein Leben riskiert hat, ihn hängen lässt. „Deutschland hat versprochen, uns zu helfen. Aber nichts passiert. Warum haben sie uns vergessen?“, fragt er in die Kamera.

Durchgerutscht

Die Frage quält ihn. Die Antwort ist kompliziert. Versucht man herauszufinden, warum er noch nicht nach Deutschland kann, stößt man auf ein bürokratisches Durcheinander und auf Ministerien, die die Verantwortung hin- und herschieben.

Die Bundesregierung hat Afghan*innen, die von den Taliban bedroht werden, in zwei Gruppen eingeteilt: Die einen sind Ortskräfte, die für die Bundeswehr oder das Entwicklungsministerium gearbeitet haben. Die trägt das Verteidigungsministerium zusammen und übergibt sie an das Innenministerium. Wenn das sein Okay gibt, landen die Ortskräfte auf der sogenannten Masterliste des Auswärtigen Amts. Die zweite Gruppe umfasst NGOs, Journalistinnen, Frauenrechtlerinnen. Sie stehen auf der Menschenrechtsliste des Auswärtigen Amts. Wer auf den Listen steht, darf nach Deutschland kommen.

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.

Anfang September steht Masoud Azami auf keiner der beiden Listen. „Wir können uns das nicht erklären“, sagt Quais Nekzai, Mitarbeiter des Patenschaftsnetzwerks. Er betreut von Deutschland aus über 500 Ortskräfte, die nach Deutschland wollen. Viele hätten bis heute keine Aufnahmezusage erhalten, sagt er.

Das Auswärtige Amt, das Verteidigungsministerium und das Innenministerium äußern sich auf taz-Nachfrage nicht offiziell zu Azami. Aus Kreisen des Verteidigungsministeriums heißt es, die Zeiten, in denen die Liste erstellt worden sind, seien chaotisch gewesen. Es könne schon sein, dass da mal ein Name durchgerutscht ist.

Prinzipiell erkennt das Verteidigungsministerium alle Ortskräfte, die über das Jahr 2013 hinaus für die Bundeswehr in Afghanistan gearbeitet haben, als gefährdet an. Azami hat bis 2015 für die Bundeswehr gearbeitet. Das Innenministerium führt dann eine Sicherheitsprüfung für die Personen durch, man will keine Terroristen nach Deutschland holen.

2014 erhielt Azami eine Morddrohung der Tailban: „Du bist ein Spion. Wir werden dich töten“ Foto: privat

Ihrer Heimatstadt Masar-i-Scharif haben Azami und seine Familie Anfang August den Rücken gekehrt. Er habe im Fernsehen verfolgt, wie die Taliban immer näher kamen. „Dann rief ein Freund an. Er hat gesagt, wir sollten Masar-i-Scharif sofort verlassen, die Taliban stünden bald an der Stadtgrenze.“ In Kabul kommt Azami zunächst in einem Safe House unter, das das Patenschaftsnetzwerk für die Ortskräfte organisiert hatte. Von dort versucht er auf vielen Wegen, nach Deutschland zu kommen. Er schreibt Mails an Abgeordnete der Grünen, ist in Kontakt mit Ehrenamtlichen aus Nordrhein-Westfalen, die sich bei CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak für ihn eingesetzt haben.

Kurz bevor die Taliban Mitte August Kabul erobern, bekommt Azami einen zweiten Anruf: Ihre Bleibe sei nicht mehr sicher. Bald würden die Taliban die Häuser durchkämmen. Azami und die anderen Familien sollen sich eigene Verstecke suchen. Anfang September wechselt Masoud Azami schließlich das Versteck in Kabul. Die Taliban hätten in der Nacht zuvor das Nachbarhaus gestürmt und zwei Männer festgenommen, schreibt er in einer Whatsapp-Nachricht.

Seit fünf Wochen nun leben sie im Haus eines Bekannten. Viele Möbel stehen nicht in der Wohnung, der Boden ist mit dicken Teppichen belegt. Wenn sie zu laut sprechen, hallt es. An den Wänden haben die Kinder selbstgemalte Bilder aufgehängt.

Angst, den Sohn an die Terrorosten zu verlieren

Der 11-jährigen Tochter und dem 7-jährigen Sohn fehlt die Schule. Masoud Azami will nicht, dass ihre Namen in der Zeitung stehen. Die Tochter winkt fröhlich in die Kamera: „Hallo“ sagt sie und beginnt, auf Deutsch zu zählen. Während der Zeit im Safe House hat Azami seinen Kindern Deutschunterricht gegeben, er will sie vorbereiten auf ihr Leben in Deutschland.

Der Sohn zeigt seinen blauen Spiderman-Schulranzen. Den Superhelden mag er, weil der so gelenkig ist. Der Junge turnt gern, übt mit Youtube-Videos. Stolz führt er vor der Kamera vor, was er gelernt hat: nimmt Anlauf, macht einen Salto und landet auf beiden Füßen. Sein Vater klatscht Applaus. Als sein Sohn nicht mehr in der Nähe ist, erzählt Azami, dass er Angst hat, ihn an die Terroristen zu verlieren, wenn sie in Afghanistan bleiben müssen. „Wenn er nichts hat, keine Bildung, keine Perspektive, dann werde ich es kaum verhindern können.“

Masoud Azami geht nur noch selten raus. Die beiden älteren Kinder gehen einkaufen für die Familie. „Kinder sind unverdächtig, die Taliban interessieren sich noch nicht für sie“, sagt er. Trotzdem hat er Angst um sie. Seine Tochter verhüllt ihr Haar mit einem Kopftuch, sie hasst das, erzählt sie in die Handykamera. „In etwa einem Jahr müsste sie anfangen, Burka zu tragen, so wollen es die Taliban“, sagt ihr Vater. Eine Träne läuft über seine Wange, als er davon erzählt.

Das Leben draußen verfolgt er über sein Handy. Er ist in einer Whatsapp-Gruppe mit rund siebzig anderen Ortskräften. Dort schicken sie sich Neuigkeiten: Neulich wurde der Bruder eines Freundes festgenommen. Er ist seitdem verschwunden. An einem anderen Tag schreibt ein Freund, beim Freitagsgebet in der Moschee habe der Imam alle, die für Ausländer gearbeitet haben, Spione genannt. An ihnen werden wir Rache nehmen, habe er gesagt. Später berichtet auch der Nachrichtensender CNN darüber.

Schleppende Evakuierung

Manchmal gibt die Whatsapp-Gruppe Masoud Azami aber auch Hoffnung: wenn etwa einer schreibt, dass wieder ein Afghane erfolgreich über die Grenze nach Pakistan gebracht wurde und nach Deutschland fliegen darf.

Es sind jetzt auch Privatleute, die Menschen aus Afghanistan rausbringen. Die „Luftbrücke Kabul“ fährt sie in Kleinbussen nach Pakistan. Die Dresdner Initiative „Mission Lifeline“ hat Spenden gesammelt, um einem afghanischen Journalisten die Flucht zu finanzieren. Weil die deutsche Botschaft in Kabul verwaist ist, müssen Afghan*innen bei der Botschaft in Pakistans Hauptstadt Islamabad ein Visum für Deutschland beantragen.

Dass die Evakuierung so schleppend vorangeht, liegt auch daran, dass die Bundesregierung das Thema lange ignoriert hat. Im Frühsommer dieses Jahres hatte die Bundeswehr begonnen, Ortskräfte rauszufliegen. Immer wieder haben Politiker*innen verschiedener Parteien versucht, ihre Aufnahme zu beschleunigen. Doch die zuständigen Ministerien stritten über Visa- und Sicherheitsfragen, über die Frage, wen man eigentlich retten wolle und wie man verhindern könne, dass die Aufnahme von Ortskräften eine „Sogwirkung“ entfalte.

In einem Industriegebiet im Hamburger Norden wartet Azlan Rahmani und raucht. Rahmani heißt eigentlich anders. Er will sein Leben in Deutschland nicht mit schlechter Presse starten, deswegen bittet er, ihn unkenntlich zu machen.

Hinter Rahmani liegt ein betonierter Lkw-Parkplatz. Eine der ehemaligen Hallen für Schiffsersatzteile wurde zu einer Notunterkunft für Afghan*innen umgebaut. Wenn die Bewohner*innen sie verlassen, müssen sie sich abmelden. Vor dem Eingang hängt ein AfD-Plakat an einem Baum, es ist der Tag nach der Bundestagswahl. „Leben in Freiheit“, steht darauf. „Ich fühle mich hier wie im Knast“, sagt Rahmani.

Wenn Masoud Azami es nach Deutschland schafft, landet er wahrscheinlich in dieser oder einer ähnlichen Unterkunft. „Ich traue mich nicht, Masoud zu sagen, wie trist das Leben hier ist“, sagt Rahmani. Er ist ein Freund von ihm. Azami hatte ihm 2007 einen Job bei der Bundeswehr beschafft.

Rahmani hat es im August aus Kabul rausgeschafft. Er saß in der zweiten Evakuierungsmaschine der Deutschen, erzählt er. Auf einer Liste habe er nicht gestanden, aber ein ehemaliger deutscher Kollege habe ihn zum Flughafen gelotst. Er hatte Glück, während Masoud Azami in Kabul bleiben muss. Jetzt will Rahmani ihm helfen. Also ist er mit Azamis Schwester und dessen Unterlagen in eine Kanzlei in der Nähe des Hamburger Hafens gegangen, die sich mit Asyl- und Migrationsfragen auskennt.

Einige Wochen später sitzt Hont Péter Hetényi in seiner Kanzlei in einem heruntergekommenen Altbau im Stadtteil St. Pauli. Der Anwalt erzählt, dass er bei der Bundeswehr angerufen hat. Dort habe ihm ein Mitarbeiter gesagt, Azami stehe auf der internen Liste. Er solle in seinem Versteck abwarten, bis er irgendwann evakuiert werde, oder sich selbst auf den Weg in eine deutsche Botschaft in den Nachbarländern machen.

Die Fahrt ist gefährlich

„Als ich das dem Freund und der Schwester von Herrn Azami mitgeteilt habe, brach der Jubel los. Sie haben sich umarmt, gelacht, geweint vor Freude und Herrn Azami angerufen“, sagt Hetényi.

Masoud Azami ist glücklich an diesem Tag, er strahlt in die Handykamera bei unserem Telefonat. Erst gestern sei ein Bekannter von ihm über die afghanisch-pakistanische Grenze gefahren. Rund vier Stunden dauere die Fahrt über die Berge, ein Auto könne er sich leihen. Nein, Angst habe er nicht. Klar, die Fahrt sei gefährlich, aber wenn das nun mal seine einzige Möglichkeit sei, rauszukommen?!

Während er seine Ausreise plant, verhandeln deutsche Diplomat*innen in Katar mit den Taliban. Mit Katar und Pakistan wolle man an der zivilen Eröffnung des Kabuler Flughafens arbeiten, sagt eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in einer Pressekonferenz. Menschenrechtsorganisationen kritisieren, dass das alles viel zu lange dauere. Das Innenministerium bremse die Evakuierung, Entscheidungen seien nicht transparent, Zuständigkeiten unklar.

Das Entwicklungsministerium schreibt auf seiner Webseite, die deutschen Botschaften in den Nachbarländern würden den Ortskräften, die eine Aufnahmezusage haben, unkompliziert Einreisedokumente ausstellen. Allerdings: „Die individuelle Risikoabwägung, sich über den Landweg zur Grenze zu begeben, muss in Abhängigkeit von den persönlichen Umständen von den Betroffenen vorgenommen werden.“

Anwalt Hetényi wird wütend, wenn er so etwas hört. Eine Ansage wie „Mach dich allein auf den Weg, irgendwo wird dir schon geholfen“ möge nach dem deutschen Recht zwar richtig sein, sei aber nicht vereinbar mit den elementaren Menschenrechten. „Solange der deutsche Staat nicht alles in seiner Macht Stehende tut, um die gefährdeten Ortskräfte aus Afghanistan rauszuholen, finde ich es unverantwortlich, die Leute auf eigenes Risiko loszuschicken.“

Kampf gegen Windmühlen

Auch bei Masoud Azami ist nach einigen Tagen die Euphorie verflogen. Er hat mit Kollegen über die Reise nach Pakistan gesprochen. „Eine mündliche Zusage aus Deutschland reicht mir nicht“, sagt er schließlich am Telefon. Solange er keine offizielle Mail vom Auswärtigen Amt habe, sei ihm die Flucht zu riskant. Auch braucht er jetzt ein Visum, um über die pakistanische Grenze zu kommen. Die Behörden haben die Einreisebestimmungen für Afghan*innen gerade erschwert.

Derweil liegt seine Akte vermutlich weiter zur Sicherheitsüberprüfung beim Innenministerium. „Ich kann niemandem in den Kopf gucken, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Masoud Azami gefährlich ist“, sagt Holger Steinert, Stabsfeldwebel bei der Luftwaffe. Viermal war Steinert in Afghanistan, zwischen 2009 und 2014. Mit Azami hat er eng zusammengearbeitet im Camp in Masar-i-Scharif. Azami sei ein außergewöhnlicher Kollege gewesen, verlässlich, freundlich, pragmatisch.

Auch Steinert hat Mails an das Auswärtige Amt geschrieben, mit der Bitte, Masoud Azami auf die Masterliste aufzunehmen. „Das ist ein Kampf gegen Windmühlen“, sagt er. Fünf oder sechs verschiedene Mailadressene habe er bekommen, an die er sich wenden könne. Das zeige ihm, wie chaotisch das Verfahren laufe. Zu seinem Status erfahre er nichts, auch nicht über den kurzen Dienstweg.

Fragt man Masoud Azami, ob er bereut, für die Bundeswehr gearbeitet zu haben, schüttelt er den Kopf. „Nein. Ich hatte eine tolle Zeit, vor allem mit den Feldjägern.“ Er hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass die Bundeswehr ihn bald rausholt.

Das Innenministerium hat gerade angekündigt, in den kommenden zwei Monaten jede Woche 200 Afghan*innen über Pakistan zu evakuieren. In Azamis Whatsapp-Gruppe wird die Meldung euphorisch kommentiert. Doch auch bei diesen Evakuierungen sollen nur Leute mitkommen, die auf den Listen der Bundesregierung stehen. Masoud Azami weiß bis heute nicht, ob sein Name dabei ist.

Leser*innenkommentare

Bolzkopf

Selbstverständlich war das eine bewusste Entscheidung der Bundesregierung.

Schade, dass das Wohl und Wehe von Menschen die uns im Ausland unterstützt haben auf dem Opferaltar innenpolitischem Kalkül landet.

Brocco Li

@Bolzkopf und ich dachte wir haben die menschen dort unterstützt.