Graphic Novel über Ärzte ohne Grenzen: Ein Geist im Gepäck

Realer denn je: In Judith Vanistendaels Graphic Novel „Penelopes zwei Leben“ entscheidet sich eine Ärztin dafür, Menschen in Krisengebieten zu retten.

Die Mutter ist weit weg, die Oma muss der Tochter den Gebrauch eines Tampons erklären Comic: Reprodukt

„Ich webe nicht. Ich warte nicht“, heißt es zu Beginn von Judith Vanistendaels neuester Graphic Novel. Die belgische Illustratorin spielt damit auf die mythologische Erzählung des herumirrenden Odysseus und seiner treu ergebenen, auf ihn zu Hause wartenden Frau Penelope an.

Penelope heißt auch Vanistendaels Protagonistin, doch anders als in der griechischen Mythologie webt und wartet diese eben nicht, sondern zieht aus in die weite Welt, um als Ärztin ohne Grenzen in Syrien zu arbeiten.

Wer in „Penelopes zwei Leben“ stattdessen wartet, sind Tochter und Ehemann. Beide hat Penelope zu Beginn der Geschichte seit nun mehr vier Jahren nicht mehr gesehen. Ihrer mittlerweile 18-jährigen Tochter Helena widmet sie das, wovon die folgenden Seiten handeln.

Konträre Welten

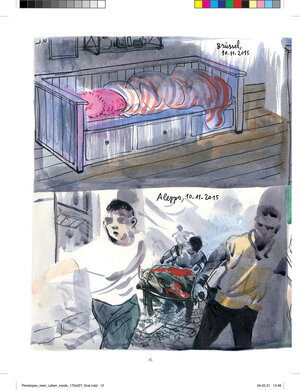

Ihre Erzählung beginnt Vanistendaels mit einem Rückblick auf die Zeit von vor vier Jahren und mit einem harten Bruch. Auf zwei übereinanderlaufenden Strips stellt sie zwei völlig konträre Welten einander gegenüber: Auf dem unteren Streifen sind zerstörte Straße zu sehen, Männer, die einen Körper auf einer Trage transportieren, grüne Kittel und Plastikhandschuhe, Krankenhausutensilien, ein scheinbar bewusstloses Mädchen und Blut – immer wieder Blut.

Blut sehen wir auch auf dem Streifen darüber, der in seinen Panels eine viel ruhigere Atmosphäre zeichnet. Hier schläft die damals 14-jährige Helena in ihrem Bett in Brüssel, während ihre Mutter in Aleppo versucht, einem gleichaltrigen Mädchen das Leben zu retten. Wo der Verlust des Blutes bei der einen das Leben gefährdet, initiiert er bei der anderen einen neuen Abschnitt – denn Helena bekommt ihre erste Periode.

Vanistendael selbst sei nicht in Syrien gewesen, erzählt sie im Podcast Kompressor, einem Format vom Deutschlandfunk Kultur. Stattdessen habe sie mit einem Mediziner gesprochen, der durch „Ärzte ohne Grenzen“ bereits in Kriegsgebieten gearbeitet habe.

Menschenunwürdige Zustände

Außerdem besuchte sie 2017 das mittlerweile abgebrannte Flüchtlingslager Moria auf Lesbos. Ihre beeindruckende zeichnerische Reportage von den menschenunwürdigen Zuständen dort ist ihrer aktuellen Graphic Novel angehängt und füllt die letzten zehn Seiten, hätte aber gut und gern ein eigenes Buch verdient. Eine Ärztin, die sie vor Ort traf, diente der Illustratorin als Vorbild für ihre Penelope.

Penelopes Patientin stirbt auf den ersten Seiten, und die Ärztin kehrt zurück nach Hause, um Weihnachten mit ihren Liebsten zu verbringen. Müde und abgekämpft kommt sie am Brüsseler Flughafen an – abholen tut sie schon lange niemand mehr.

Auch die Begrüßung von Mann und Kind fällt wenig euphorisch aus: kein Jubel, keine Umarmung, bloß die Anerkennung darüber, dass Penelope heimgekehrt ist. An Liebe und Zuneigung fehlt es Vanistendaels erdachter Familie zwar nicht, durch ihre vielen Auslandseinsätze scheint Penelope aber fremd im eigenen Leben geworden zu sein.

Der Geist des toten Mädchens

Auch kann sie das, was sie als Ärztin im Krieg erlebt hat, nicht einfach vor Ort lassen. Mit ihr im Gepäck reist der Geist des toten Mädchens. Rot wie ihr verlorenes Blut entsteigt sie Penelopes Tasche und begleitet sie durch den beschaulichen Familienalltag; sitzt in der Ecke, wirft sich um Penelopes Hals und teilt mit ihr und ihrem Mann Otto das Bett. Auch bei der psychologischen Supervision ist der Geist an ihrer Seite und deutet an, was Therapeut*innen als posttraumatische Belastungsstörung diagnostizieren würden.

Die unterschiedlichen Leben in Aleppo und Brüssel Comic: Reprodukt

Benannt werden muss das nicht. Vanistendael gelingt es, und zwar weniger durch ihre Sprechblasen als durch den Gebrauch mal sanfter, mal kräftigerer Aquarellfarben, komplexe Stimmungen verständlich zu transportieren. Immer da, wo sich die Emotionen verdichten – etwa wenn sich Penelope über die Banalität ihres belgischen Alltags ärgert, sie sich von ihrer Familie unverstanden fühlt, sie und Otto sich lieben oder bei ihren Therapiestunden –, tritt die Aquarellfarbe über die schwarzen Konturen oder löst sie gar auf.

Was sich nicht aufzulösen scheint, ist der innere Konflikt, der Penelope begleitet. Ihre beiden Leben lassen sich nicht miteinander vereinbaren, eine Erkenntnis, die schleichend einsetzt. Penelope trifft eine Entscheidung, für die sich Frauen heute immer noch rechtfertigen müssen.

„Weißt du“, erklärt Otto seiner Tochter beim Abendessen, „nach deiner Geburt wurde die Frau, die ich liebte, Mutter. Alle erwarteten, dass sie dich künftig wichtiger finden würde als alles andere.“ Dass sie andere Prioritäten gesetzt habe, Penelope sich weigerte „eine Maske zu tragen“, habe ihn erst verstört, dann beeindruckt.

In dieser Szene, in der Vanistendael dem Gesicht der Protagonistin eine tatsächliche Maske verpasst, schwingt mit, welchen gesellschaftlichen Erwartungen Frauen ausgesetzt sind: Spätestens wenn sie Mütter werden, zum Wohle ihrer Kinder auf ein eigenständiges Leben zu verzichten. Doch dieses Opfer zu bringen, ist Penelope nicht bereit. Sie wählt ihre Berufung – das Leben fremder Menschen zu retten – und verlässt die Familie wieder, während sich ihr Odysseus die Maske der Care-Arbeit aufsetzt.

Mütter tragen Hauptlast

Gerade die Pandemie verdeutlicht, wie weit unsere Gesellschaft noch davon entfernt ist, dass Frauen mit Kindern ihren Jobs vorbehaltlos nachgehen können. Mareice Kaiser, Chefredakteurin des feministischen Magazins Edition F, schreibt auf Instagram dazu: „Seit Monaten schaffe ich weniger, denn meine Hauptaufgabe ist es, mich um mein Kind zu kümmern.“ Das sei politisch so gewollt, erwerbstätige Mütter trügen die Hauptlast der Krise, während sich Männer als Experten zur Pandemie äußern würden.

Zwar spielt „Penelopes zwei Leben“ in einer Welt fern von Corona und doch wirkt Vanistendaels Geschichte realer denn je. Wünschenswert wäre, sie zeichnete eine Zukunftsvision, in der sich Frauen nicht mehr dafür schämen oder erklären müssten, wenn sie ihren Beruf priorisierten, sondern wie Penelope den Rücken von den Vätern gestärkt bekämen.

Und in dieser Vision webt und wartet eben Odysseus auf seine Penelope.