Normalerweise kommt der Pflegedienst drei Mal täglich zu Siegfried Karger. Wie lange noch? Foto: Julia Baier

Covid-19 in Deutschland:Ein Land geht auf Abstand

Schulen schließen, Firmen schicken ihre Mitarbeitenden ins Homeoffice, in Kliniken fehlt Personal. Sind wir auf den Ausnahmezustand vorbereitet?

13.3.2020, 18:49 Uhr

Berlin-Prenzlauer Berg. Es ist kurz nach neun Uhr an diesem Donnerstag, vor dem unscheinbaren Flachbau hat sich bereits eine Schlange gebildet. Die Menschen warten geduldig im Regen auf Einlass, manche haben sich Schals vor das Gesicht gebunden, andere sind mit Mundschutz gekommen.

Was soll man sie fragen? Wo waren Sie in den letzten 14 Tagen? Zu indiskret. Wie geht es Ihnen? Gegenfrage: Geht’s noch?!

Der Flachbau gehört zum Vivantes-Konzern, Berlins kommunalem Krankenhausträger. Anfang der Woche hat hier eine sogenannte Abklärungsstelle Coronavirus eröffnet. Eine von sechs neuen Einrichtungen in Berlin. Sie sollen die überlaufenen Rettungsstellen der Kliniken und die Ärzte entlasten. Vor allem sollen sie die Verbreitung des Coronavirus verhindern.

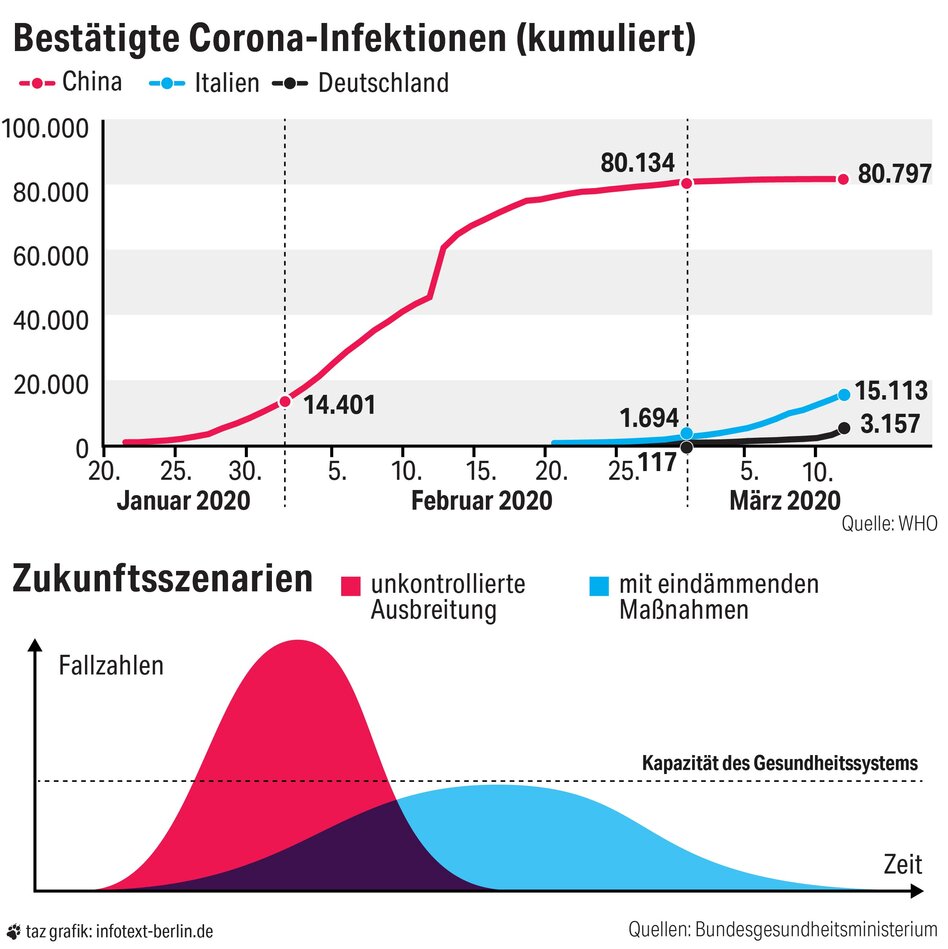

Eine Maßnahme, die vielleicht zu spät kommt. 3.157 bestätigte Erkrankungen an Covid-19 gab es am Freitagnachmittag in Deutschland. Vermutlich sind es noch mehr. Denn getestet wird nur, wer klare Symptome zeigt und erwiesenermaßen Kontakt zu einem Erkrankten hatte.

Und dabei wird es nicht bleiben. Die Zahl wächst exponentiell, sie verdoppelt sich etwa alle 3 Tage. Was Deutschland erwartet, zeigt ein Blick nach Italien, wo die Entwicklung der deutschen 8 Tage voraus ist: 3.000 Erkrankte gab es dort am 5. März; zuletzt lag der Wert dort bei über 15.100.

Ähnlich war die Entwicklung zunächst auch in China und Südkorea, doch mittlerweile hat das Wachstum dort stark nachgelassen. Erreicht wurde das außer mit umfangreichen Tests vor allem durch eine Beschränkung von Sozialkontakten: Schulen, Kindergärten und Universitäten wurden geschlossen, Konzerte abgesagt, Unternehmen auf Homeoffice umgestellt. Maßnahmen, die nun auch in Deutschland anlaufen.

Man solle auf „Sozialkontakte weitgehend verzichten“, riet Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstagabend.

Am Freitag kündigten bis Redaktionsschluss fast alle Bundesländer an, die Schulen für die kommenden Wochen zu schließen. Großveranstaltungen werden abgesagt, Fußballspiele der Bundesliga ausgesetzt. Vermutlich ist das nur der Anfang. In anderen Ländern, etwa in Belgien und Italien, wurden auch Restaurants und die meisten Geschäfte geschlossen. Nur das Allernötigste kann man noch erledigen.

Was passiert, wenn ein ganzes Land auf Abstand geht? Was heißt das für Schüler:innen, Pflegekräfte, Firmen und Senior:innen? Kurz: Was kommt auf uns zu – und sind wir darauf vorbereitet?

Gesundheit: Den Mangel verwalten

Das sind Fragen, denen auch Dilek Kalayci (SPD), Berlins Gesundheitssenatorin, an diesem Morgen nachgeht. Auch sie ist zum Flachbau in Prenzlauer Berg gekommen, um Antworten zu finden. Nach kurzer Zeit ist klar: Die Antworten sind knapp. Genauso wie das Personal und die Ausstattung.

Ein bis zwei Ärzte, eine Pflegekraft und zwei Verwaltungsangestellte beraten hier täglich bis zu 170 Patientinnen und Patienten – räumlich von ihnen getrennt und per Gegensprechanlage. Abstand halten ist lebenswichtig. Zu groß ist die Infektionsgefahr für das medizinische Personal.

Wer glaubhaft machen kann, dass er grippeähnliche Symptome hat, mit Infizierten in Kontakt stand oder sich in einem Risikogebiet aufgehalten hat, darf einen Abstrich im Rachen machen lassen. Etwa 100 bis 120 solcher Proben schaffen sie hier pro Tag. Nicht genug. An manchen Tagen müssen sie 40, an anderen 80 Menschen unverrichteter Dinge nach Hause schicken. Es dürften noch mehr werden.

Nicht wegen fehlender Test-Kits oder mangelnder Laborkapazitäten, sondern weil schlicht nicht genügend Fachleute da sind, die einen Abstrich nehmen könnten. Die Nachfrage übersteigt die Kapazitäten. Könnte es sein, dass Kranke bald auf Hilfe warten müssen?

Infografik: Infotext

„Es ist so“, sagt Dilek Kalayci, „wir müssen in manchen Fällen eine Vor-Triagierung vornehmen.“ Sie sagt das wirklich so und meint: Denjenigen, die es am nötigsten haben, wird geholfen. Danach kommen die anderen. Man dürfe bei aller Sorge das Augenmaß nicht verlieren, schiebt Kalayci nach. Bislang seien die meisten Infektionen in Berlin milde verlaufen, im Krankenhaus behandelt würden derzeit 5 Patient:innen von 118 nachweislich Infizierten. Es klingt, als wolle sie sich selbst Mut machen.

Denn bereits jetzt drohen in einigen Berliner Kliniken und Untersuchungsstellen Schutzkittel, Handschuhe, Atemmasken und Desinfektionsmittel zur Mangelware zu werden. Ein Arzt, der an diesem Morgen ebenfalls im Tross der Gesundheitssenatorin unterwegs ist, berichtet, was dieser Mangel im Alltag bedeutet. Vier Autos stünden dem kassenärztlichen Fahrdienst derzeit zur Verfügung, sagt er. Autos, die Infizierte in die Kliniken bringen sollen. Vier Autos für ein Bundesland mit 3,7 Millionen Einwohner:innen.

In ganz Deutschland agiert das Gesundheitswesen am Limit. Bereits jetzt sind 70 bis 80 Prozent der Betten in den Intensivstationen belegt – auch ohne Corona-Patient:innen. 23 Patient:innen sind wegen des Virus bereits in intensivmedizinischer Behandlung. 28.000 Intensivbetten gibt es insgesamt. Das Bundesgesundheitsministerium drängt die Krankenhäuser, weitere Betten in Intensivbetten umzuwandeln.

Wirtschaft: Auf Ausfälle einstellen

Nicht nur das Gesundheitswesen ist im Stresstest. Auch die deutsche Wirtschaft spürt bereits die Auswirkungen der Corona-Krise. Deutschlandweit schicken Firmen ihre Mitarbeiter:innen an den heimischen Schreibtisch, reduzieren Konferenzen auf ein Minimum oder fahren die Betriebe auf Kurzarbeit runter. Die Tourismusbranche bricht ein. Selbstständige, deren Aufträge abgesagt werden, bangen um die Zukunft. Die deutsche Wirtschaft ist im Pandemie-Modus.

Am Freitagmorgen kündigen Bundesfinanz– und -wirtschaftsministerium staatliche Hilfen in Milliardenhöhe an, um betroffene Unternehmen umfangreich, schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Die Regeln für die Kurzarbeit, die bereits am Montag angekündigt worden waren, hat der Bundestag am Freitag beschlossen.

Wie bereiten sich Unternehmen konkret vor? Und welche Folgen hat das für die Kund:innen?

Waren, Mecklenburg-Vorpommern. Wolfgang Sengewisch empfängt an diesem Dienstag in einem kleinen Konferenzraum. Der 66-Jährige leitet die „nördlichste Nudelfabrik Deutschlands“, wie er sagt, die Möwe Teigwaren GmbH. Zehn- bis zwölftausend Tonnen Nudeln werden hier pro Jahr produziert. Von 43 Angestellten.

Seit ein paar Tagen schüttelt Wolfgang Sengewisch seinen Mitarbeiter:innen nicht mehr die Hand. Wegen einer möglichen Ansteckung. „Wir versuchen, die Leute gesund zu halten“, sagt Sengewisch. „Mit den Möglichkeiten, die wir eben haben.“ Eine Informationsbroschüre mit dem Titel: „Coronavirus – so schützen Sie sich!“ liegt im Unternehmen aus. Direkter Kontakt mit Lieferant:innen wird vermieden. Termine mit Außendienstlern sind abgesagt. „Das ist Teil unserer Pandemieplans“, sagt Sengewich.

In den Produktionshallen laufen Nudeln übers Band. Mitarbeiter:innen kontrollieren Temperaturen und Feuchtigkeitswerte über digitale Anzeigen. Seit der Krise arbeiten sie hier auch am Wochenende, die Nachfrage ist gestiegen, wegen Corona haben viele Menschen Nudeln gehamstert.

Als Gewinner einer Krise möchte sich Sengewisch allerdings nicht sehen. Denn die könnte die Firma bald einholen. Sollte sich einer der Angestellten anstecken, müsste das ganze Unternehmen in Quarantäne. „Dann steht der Betrieb hier für mindestens 14 Tage still, das wäre in vielerlei Hinsicht ein Schreckensszenario“, sagt Sengewisch. Nudeln der Firma Möwe würden dann knapp, Lieferungen müssten eingestellt werden.

Droht eine Lebensmittelknappheit in den Regalen der Supermärkte? Stefanie Sabet, Geschäftsführerin der Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie, hält das für sehr unwahrscheinlich. „Wir haben in Deutschland einen hohen Selbstversorgungsgrad, gerade bei den Grundnahrungsmitteln. Und wir haben einen guten europäischen Binnenmarkt“, sagt Sabet. Ein Blick nach China und Italien zeige außerdem: Selbst in stark betroffenen Regionen seien bislang keine Schwierigkeiten bei der Versorgung mit Lebensmitteln bekannt geworden.

Ein Virologe befürchtet bei Senior:innen Sterberaten von 20 bis 25 Prozent. Wie kann man diese Menschen schützen?

In Waren macht sich Wolfgang Sengewisch derweil noch andere Gedanken: In ein paar Tagen kommt einer seiner Mitarbeiter zurück aus dem Urlaub in Vietnam. Mit dem müsse man jetzt erst mal sprechen: Wie geht es ihm? Wie ist die Corona-Lage in Vietnam? Sicher sei sicher, sagt Sengewisch.

Bildung: Per Skype fürs Abi lernen

Nicht nur die deutsche Wirtschaft leidet, auch das Bildungssystem legt Corona bereits in weiten Teilen lahm. Elternabende fallen aus, Klassenreisen werden verschoben. Eltern müssen vor allem überlegen, wie sie in den nächsten Wochen ihre Kinder betreuen – und beschulen.

Am Freitag kündigten mehrere Bundesländer an, Kitas und Schulen ab kommender Woche zu schließen. Eltern fragen sich, wohin mit den Kindern. Was passiert, wenn der Ernstfall eintritt und 11 Millionen deutsche Schüler:innen in Coronaferien gehen? Ist das deutsche Schulsystem vorbereitet?

München-Bogenhausen. Vergangene Woche erhielt Kaijsa Schwerthöffer eine Benachrichtigung des Wilhelm-Hausenstein-Gymnasiums, der Schule ihres Sohnes. Er ist 17 Jahre alt und steht kurz vor dem Abi. „Meldung eines UNBESTÄTIGTEN Corona-Verdachts in einer 7. Klasse. (…) Als reine Vorsichtsmaßnahme hat die Schulleitung in Abstimmung mit dem Kultusministerium entschieden, diese Klasse nach Hause zu schicken. (…) Sobald das Ergebnis des Tests vorliegt, erhalten alle Eltern weitere Informationen.“ Es stellte sich heraus: Zwei Schüler:innen sind infiziert. 1.280 Schüler:innen und 91 Lehrkräfte gingen in die Zwangsferien.

Viele Schulen bleiben in den kommenden Wochen geschlossen Foto: Armin Weigel/dpa

Schwerthöffers Sohn saß in einem Kurs neben einem betroffenen Mädchen aus der Oberstufe. „Meinem Sohn geht es gut“, sagt Schwerthöffer, er habe keine Symptome. „Sorgen mache ich mir eher um meine Eltern. Die sind definitiv in der Risikogruppe.“

Seit Freitag ist klar: Die Schulen in Bayern bleiben in den kommenden Wochen geschlossen. Ab nächster Woche ist also auch Schwerthöffers Tochter zu Hause.

Dass dieser Schritt kommen würde, das habe sich in den letzten Tagen bereits angekündigt, erzählt sie am Telefon. Eine Lesenacht sei abgesagt worden, die Kinder hätten alle Schulbücher mit nach Hause genommen. Aufgaben bekommen ihre Kinder jetzt online, so haben es die Schulen angekündigt. Auch die Abiturvorbereitungen ihres Sohnes sollen künftig online verlaufen. In der ersten Woche seines Zwangsurlaubs saß er noch untätig zu Hause rum.

Schule in den eigenen vier Wänden, wie soll das funktionieren?

Kaijsa Schwerthöffer hat Glück. Sie arbeitet bei einem Münchener Verlag, ihre Arbeitszeiten kann sie sich flexibel einteilen – auch über einen längeren Zeitraum. Sie kann die Kinder betreuen und sich auch darum kümmern, dass sie zu Hause ihre Aufgaben machen.

Wie Schulen in den kommenden Wochen sicherstellen, dass ihre Schüler:innen auch weiterhin Unterricht erhalten, ist eine Frage, mit der sich Heinz-Peter Meidinger in den letzten Tagen täglich, sogar stündlich herumschlägt. Er ist Präsident des Deutschen Lehrerverbandes und Schulleiter eines Gymnasiums im bayerischen Deggendorf.

Die Schulen müssen sich vorbereiten, sagt Meidinger. Er erzählt von E-Learning-Plattformen und Onlinelerngruppen, die nun installiert werden müssten. In Bayern gebe es bereits ein Angebot, sagt er. „Bisher greifen pro Tag aber nur ein paar Tausend Schüler darauf zu. Was passiert, wenn es auf einmal 100.000 sind, wird sich zeigen.“ Es klingt, als könne es dann wegen Überlastung zusammenbrechen.

Abiturvorbereitung per Sykpe und E-Mail? Das sei unter Umständen machbar, glaubt Meidinger. Die Prüfungen müssten allerdings in den Schulen stattfinden. „Mit mehr Abstand zwischen den Schülern.“

Pflege: Sorge um die Alten

Während Kinder vermutlich am wenigsten von der Krankheit betroffen sind, gehören Menschen über 65 Jahre zur Risikogruppe. Der Chef-Virologe der Berliner Charité, Christian Drosten, befürchtet bei Senior:innen Sterberaten von 20 bis 25 Prozent. Wie kann man diese Menschen schützen? Wie gehen Pfleger:innen und Betroffene mit der neuen Situation um? Ist das deutsche Pflegesystem für den Notstand vorbereitet?

Berlin-Neukölln. Es ist Dienstag, 11 Uhr, ein Hausbesuch steht an. Für Oliver Schmidt der erste Einsatz des Tages, 20 weitere werden darauf folgen. Der 49-Jährige arbeitet seit fast 30 Jahren als Pflegefachkraft. Seit drei Jahren ist er bei einem ambulanten Pflegedienst in Berlin.

An diesem Morgen wartet Siegfried Karger auf ihn, 82 Jahre alt und Blutzucker-Patient. Oliver Schmidt steigt die Treppen des Mehrfamilienhauses hoch. Seit dem Coronaausbruch achte er noch bewusster auf die Einhaltung von Hygienestandards, sagt er. Seine Hände hat er bereits desinfiziert.

Karger begrüßt ihn herzlich. Händedrücken oder Umarmungen bleiben jedoch aus. Ganz ohne Anfassen geht es aber doch nicht: Dreimal täglich wird bei dem Rentner der Blutzucker gemessen. Entsprechend routiniert streckt Siegfried Karger seinem Pfleger den Zeigefinger entgegen.

Dieser Text stammt aus der taz am wochenende. Immer ab Samstag am Kiosk, im eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo. Und bei Facebook und Twitter.

Heute geht es aber nicht nur um den Blutdruck. Schmidt will mit seinem Patienten über das Coronavirus sprechen. Über den Notfallplan. Was passiert, wenn einer der Pfleger:innen ausfällt und Karger auf sich selbst gestellt ist. „Sollte der Ernstfall eintreten, würde ich Sie um 7 Uhr morgens anrufen und mit Ihnen die einzelnen Schritte der Insulinmessung durchgehen“, erklärt Oliver Schmidt seinem Patienten.

Plötzlich auf sich gestellt zu sein, für viele wäre das beunruhigend. Nicht für Karger: „Ich mache mir keine Sorgen“, sagt er gelassen. Er verfolge die Situation im Fernsehen, der Ernst der Lage sei ihm bewusst. Jedoch erhalte er ohnehin nicht viel Besuch, bei dem er sich anstecken könnte. Auch die Insulinmessung bekäme er zur Not alleine hin.

So entspannt sehen das nicht alle Senior:innen. „Was soll ich denn machen, wenn keiner mehr kommt?“, habe ihn eine 94-Jährige panisch gefragt, berichtet Oliver Schmidt. Viele Rentner:innen seien bettlägerig und hätten keine Angehörigen, die sie im Notfall versorgen könnten. Wenn sich Pflegekräfte infizieren oder zur Kinderbetreuung zu Hause bleiben müssten, könnte es „richtig knackig“ werden, sagt Schmidt.

Um eine Ausbreitung des Virus möglichst zu verhindern, sind alle Pflegekräfte des Unternehmens dazu angehalten, bei Erkältungssymptomen der Arbeit fern zu bleiben. Konkret: fern von den Patient:innen.

Immer mehr Pflegeheime verfolgen eine ähnliche Strategie: Sie raten Angehörigen dazu, Besuche auf ein Minimum zu reduzieren. Der Berliner Krankenhausbetreiber Vivantes begrenzte die Besuchszeiten von 13 bis 17 Uhr für alle Pflegehäuser. Vorerst. Mehrere Bundesländer gaben bekannt, Angehörigen den Besuch von Alten- und Pflegeheimen weitgehend zu untersagen.

Gleichzeitig sorgen sich Trägerorganisationen über die Auswirkungen eines Besucherstopps: „Soziale Kontakte sind natürlich sehr wichtig für die Senioren, daher wollen wir diese möglichst lange erhalten“, sagt Claudia Appelt von der Caritas Altenhilfe in Berlin.

Zurück auf der Straße zieht Oliver Schmidt erneut das Desinfektionsmittel aus der Tasche seiner Regenjacke. „Ich bade im Moment in dem Zeug“, sagt er. Dann schwingt er sich auf sein Fahrrad. Der nächste Patient wartet.

Leser*innenkommentare

05158 (Profil gelöscht)

Gast

...."„Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein großes Licht! Und mach dann noch’nen zweiten Plan. Gehn tun sie beide nicht“, prophezeite Bert Brecht in der Dreigroschen-Oper. Und der Volksmund paraphrasierte diese Einsicht zu dem Spruch: „Der Mensch macht einen Plan und der liebe Gott lacht.“....

Vielleicht sollte man gerade jetzt wieder einmal

Albert Camus "Die Pest" lesen.

.."....Der Corona-Virus wird noch lange leben. Auch gegen ihn wird ein Serum gefunden werden. Aber endgültige Sicherheit gegen Epidemien (und gegen Gefahren jedweder Art) wird es auch in hochmodernen Gesellschaften niemals geben......".

Gerdi Franke

Sind wir vorbereitet? Nein! Wir haben zu lange diskutiert und zu spät gehandelt. Als Folge schotten sich jetzt andere Länder von Deutschland ab. Weil sie wissen dass Deutschland das Virus nicht im Griff hat. Es fehlen Menschen, Krankenhausbetten, Medikamente und Schutzkleidung. Wer vorsorgt sollte Reserven haben.

Rainer B.

@Gerdi Franke Bundesgesundheitsminister Jens Spahn sieht doch ein hervorragendes Gesundheitssystem in Deutschland. („Gesundheitswesen in Deutschland ist gut für Coronavirus gerüstet„)

Jetzt müssen einfach alle nur feste genug beten, dass sie bloß niemals wirklich darauf angewiesen sein werden.

www.stern.de/news/...estet-9119008.html

Bernd Schlüter

Der Virologe Christian Drosten hat es klar ausgesprochen: Die Epedemie wird ganz von selbst zum Erliegen kommen. Zwei Eisen haben wir im Feuer: einmal das wichtigste, die Antikörperproduktion gegen das Virus in unserem Körper selbst, besonders bei Kindern und jungen Leuten, die den Infekt auch am stärksten verbreiten. Ältere sollten deshalb zur Zeit dem Kontakt zu jungen aus dem Weg gehen. Erst, wenn die "Durchseuchung" der Bevölkerung ein gewisses Maß , Drosten spricht von zwei Dritteln, erreicht hat, werden die Fallzahlen zurückgehen, die Ausbreitung von selbst zum Erliegen kommen. Das besorgen möglichst die jüngeren unter uns, denen die Infektion wenig bis gar nichts ausmacht.

Meine Meinung: das Verhalten der chinesischen Regierung war ideal: Wuhan wurde abgeriegelt, man kann von nahezu 100% Durchseuchung und damit Immunisierung sprechen. Die überlebenden Wuhaner können jetzt gefahrlos chinaweit als Krankenhauspersonal eingesetzt werden, sie kommen jetzt ganz ohne Infektionsschutz aus und infizieren auch nicht.

Unsere Produktionsstätte für Virusschutz heißt Italien, es wird genauso abgeriegelt und für die "Durchseuchung" sorgen die überlasteten Krankenhäuser.

Es ist eine erfolgversprechende Kriegsführung gegen eine real vorhandene Gefahr. Relativ wenige opfern sich unfreiwillig für die große Mehrheit.

Willkommen alle Italiener, die die Infektion erfolgreich überstanden haben. Die Grenzen werden bald wieder geöffnet werden. Bei uns wird es länger dauern.

Unabhängig davon wurde längst eine zweite Front eröffnet: unsre Virologen legen sich gleichzeitig ins Zeug. Sie versuchen, geschwächte Erreger herzustellen, die nicht mehr krankmachen (Aktivimpfung). Ich vermute, dass in unseren Körper ähnliches anläuft und teilzerstörte Erreger weiter verbreitet werden, die zwar immun, aber nicht krank machen. Schließlich haben wir bisher alle Epedemien überstanden, auch die Pest, mit ihrem unerkannten zeitlichen Vorlauf im Rattenfloh.

Reinhold Schramm

Polikliniken jetzt!

Für eine allumfassende staatliche Gesundheitsversorgung!

Für eine umfassende staatliche Gesundheitsversorgung und gegen jede weitere Privatisierung!

Wir brauchen flächendeckend Polikliniken auf staatlicher Grundlage in Deutschland und Europa.

Das System der unkontrollierbaren privaten und unzureichenden öffentlich-rechtlichen Gesundheitsversorgung hat letztlich vollständig versagt.

Dazu gehört auch eine staatliche Produktion und Versorgung mit Arzneimitteln aller Art. Die Pharmaindustrie, die sich vorrangig am Profit orientiert, muss unter staatliche Kontrolle. So auch gegen den erklärten Willen von deren Vorständen und AktionärInnen.

Liberal

@Reinhold Schramm Immer wenn etwas unvorhergesehenes eintritt, lassen Linke ihre liberale Maske fallen und träumen von der großen Umwälzung.

Die Situation ist nicht die richtige, um sein ideologisches Süppchen zu kochen.

Reinhold Schramm

@Liberal Im Kapitalfaschismus gibt es auch für die Erben der Bourgeoisie keine Lösung!

Weber

Pandemie-Szenario der Regierung

„Die medizinische Versorgung bricht bundesweit zusammen“

Noch ist unklar, wie die Coronavirus-Pandemie weiter verlaufen wird. Eine Risikoanalyse der Bundesregierung von 2012 zeigt aber: Die Behörden waren gewarnt.

www.tagesspiegel.d...mmen/25637470.html

Rainer B.

Angesichts dieses fortschreitenden Ausnahmezustands finde ich es unverantwortlich, Polizeibeamte weiterhin in Einsätze zu schicken und so nicht nur zehntausende von Polizeibeamten zu gefährden, sondern damit auch die Ausbreitung des Virus unnötig zu beschleunigen. Ich fordere deshalb: Virus-frei für die Polizei - jetzt sofort und mindestens für die nächsten zwei Monate. Danach wird man sich dann nochmal zusammensetzen müssen.

Jim Hawkins

@Rainer B. Da werden sich die Panzerknacker aber freuen.

Rainer B.

@Jim Hawkins Panzerknacker gibt's hier schon lange nicht mehr - ist einfach zuviel Arbeit.

Jim Hawkins

@Rainer B. In dem Lustigen Taschenbuch, das ich neulich gelesen habe, waren sie aber drin.

Rainer B.

@Jim Hawkins Pure Nostalgie!

Farmer

Wird es jetzt nicht Zeit an die Versorgungssicherheit mit Nahrungsmitteln zu denken? Nein nicht kurzfristig- wir Landwirte arbeiten langfristig , wenn wir dürfen. Jetzt ist es dringend an der Zeit das Bashing gegen die Landwirtschaft einzustellen und für Unterstützung zu sorgen. Wir können für Nahrungssicherheit sorgen, wenn Ihr und nur lasst.

boidsen

@Farmer Und anstatt zu jammern und zu versuchen, politisches Kapital aus der Krise zu schlagen, überlegt Euch schon mal, wie Ihr Eure Alten vor dem Virus schützt, die Euch noch sagen können, wie Ihr Eure Produkte mit möglichst geringem Mitteleinsatz erzeugen könnt...

boidsen

@Farmer Keine Sorge - Ihr werdet das dürfen. Und Ihr werdet, wo es aufgrund fehlender Kraftstoffe, Dünge- oder Pflanzenschutzmittel notwendig werden wird, tatkräftige Unterstützung von den durch Schul- und Studienausfall freiwerdenden, gegen den Virus relativ unempfindlichen Arbeitskräften erhalten!

Ein Problem wird nicht die Erzeugung, sondern die Verteilung werden. Denn Zentralisierung und vor allem die Fixierung auf den LKW, der ungleich mehr Arbeitskräfte bindet, als die Bahn, werden spätestens in wenigen Wochen zu einem Zusammenbruch der Versorgungsstrukturen führen.

Edward

@boidsen Bei Ihrer Orakelei sollten Sie nicht übersehen, dass der Warentransport auf der Schiene von Güterbahnhof zu Güterbahnhof zwar relativ weniger Personal erfordert, diese Waren aber nicht dort, sondern in Einzelhandelseinrichtungen verkauft werden. Das mehrfache Umladen erfordert Personal. Aber dafür können wir ja auch wieder Ihre stille Kampfreserve, die Schülerinnen und Schüler einsetzen.

Es würde -um bei Ihren Sandkastenspielen zu bleiben- vermutlich leichter sein, zusätzliche Kräfte zu aktivieren, die einen LKW-Führerschein haben, als Leute mit Lokführerlizenz. Nur mal so...

boidsen

@Edward Auch das wird kommen, ebenso wie die Reduzierung des öffentlichen Personenverkehrs auf ein absolut notwendiges Mindestmaß, was bei der Bahn nicht nur Lokführer, sondern v.a. auch zum Transport von Stückgut geeignete Wagen in Form von Personenwagen, deren Bestuhlung entfernt wurde.

Aber wie auch immer, der nächste wichtige Schritt wird sein, dass am Anfang nächster Woche Bundestag und Bundesrat das Grundgesetz dahingehend ändern, dass der Verteidigungsfall auch bei Naturkatastrophen ausgerufen werden kann. Nur so kann der Staat weit genug in das Wirtschaftsleben eingreifen, um die Grundversorgung der Bevölkerung in den nächsten Wochen und Monaten aufrechtzuerhalten. Der erste Schritt dazu wurde heute Vormittag mit der Bildung eines Kabinettsauschusses, der sich, bestehend aus der Kanzlerin und den allerwichtigsten Ministern, irgendwo hin (hoffentlich) virensicher zurückziehen kann, um weiter die Regierbarkeit unseres Landes zu gewährleisten.

Edward

@boidsen Der Kabinettsausschuss (einer von vielen) wird sich nicht "irgendwohin zurückziehen" sondern die notwendigen Koordinierungsaufgaben zur Bewältigung der Corona-Pandemie abarbeiten.

Echte Sorgen sollten wir uns um solche zwielichtigen Vereine wie das IOC machen, die offenbar immer noch nicht den Schuss gehört haben und Athleten ins Risiko laufen lassen.

boidsen

Deutschland wird diese Naturkatastrophe im internationalen Vergleich relativ gut überstehen. Die Mehrheit bei uns ist eher rational orientiert, unsere förderalen Strukturen erlauben schnelle und an den Bedürfnissen vor Ort orientierte Handelsweisen und es gibt noch etliche Menschen, die sich an eine ähnlich schwierige Situation erinnern können.