200 Jahre Bremer Stadtmusikanten: Klassenkampf der Habenichtse

Zum Jubiläum des Märchens veranstaltet die Kunsthalle Bremen eine Ausstellung, die eine fragwürdige Politikgeschichte erzählen will.

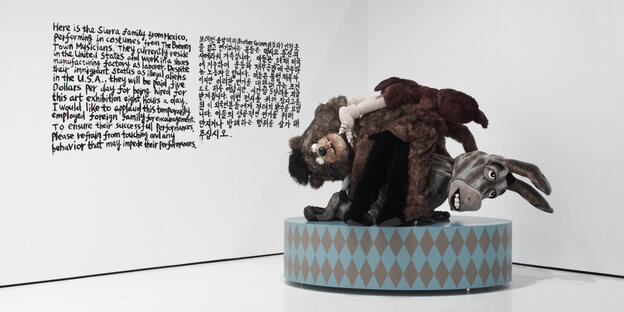

Gimhongsok: Die Bremer Stadtmusikanten, 2006-07 Foto: Kukjegallery Seoul

BREMEN taz | Wo Werbung, Märchen und heimatliche Identitätsfragen in eins fallen, da ist die Kunst nie fern – und das Geld mindestens in Sichtweite. Es ist jedenfalls keine große Überraschung, dass die Bremer Kunsthalle dem 200. Geburtstag der ebenso bremischen Stadtmusikanten eine Jubiläumsschau widmet. Und weil diese große Sonderausstellung mit extralanger Laufzeit ihren Besuch schon ins Haus locken wird, kann man sich dann auch ein bisschen was erlauben: mit Kitsch und Kunst und Remmidemmi.

Zunächst geht es aber ganz gediegen los. „Tierischer Aufstand“ erzählt von der Geschichte der Geschichte, mündlichen Überlieferungen, echten Stadtmusikanten, Grimms Märchensammlung und dem ikonografischen Siegeszug der Tierpyramide: Esel unten, drauf der Hund, dann Katze und schließlich Hahn.

So übereinander weg das Räuberhaus überfallend hat George Cruikshank die vier tierischen Helden für die 1823 erschienene englische Ausgabe der Kinder- und Hausmärchen gezeichnet. Heute taucht es in annähernd jeder Fassung des Märchens auf und steht auch als isoliertes Bild stellvertretend für die ganze Erzählung. Die Tierpyramide ist weltweit das bekannteste Wahrzeichen Bremens.

Es ist schon lehrreich, diesen Werdegang des populären Bildes nachzuvollziehen – und es gibt ganz bestimmt auch Menschen, die sogar Spaß mit den Spielereien am Stapelmotiv haben. Martin Creed hat etwa Sitzmöbel gestapelt. Unübersehbar draußen vor der Tür steht Maarten Vanden Eyndes Fortschrittspyramide:

Tierpyramide in Variationen

Der Niederländer hat einen Bus, einen Bulli, Moped, Fahrrad, Radio, Kamera und mehr Technik auf eine riesige Nadel gespießt, dass sie ein bisschen an die Sammlung eines Insektenforschers erinnert – und darauf verweist, dass neue Geräte mit dem Fortschritt immer kleiner werden. Außerdem lässt sich beim Anblick der retro-hübschen Fahrzeuge im unteren Teil des Haufens schön in die Ferne schweifen, weil ja auch heute noch wahr ist: Etwas Besseres als den Tod findest du überall.

Drinnen in der Kunsthalle braucht es mitunter etwas mehr Lust am freien Assoziieren. Boris Mikhailov Auftritt in der Schau ist zum Beispiel eher überraschend. Zwischen 1997 und 1999 hat der Fotograf Obdachlose in der post-sowjetischen Ukraine fotografiert, die ihm für ein bisschen Geld Posen der klassischen Malerei nachgestellt haben. Die ärmsten der Armen spielen dann Gustave Courbets „Mädchen am Ufer der Seine“ nach oder die Grablegung Christi.

Natürlich sind das aufregende Bilder, weil sich darin Hochkultur am Elend reibt, die ach so authentische Fotografie an den Inszenierungen der Maler – und beim Betrachter nicht zuletzt Entrüstung am Voyeurismus. Weil man ja weiß, dass dieses schambehaarte Modell dort ein paar Groschen damit verdient hat, nackig Edgar Degas’ Bordellbilder nachzustellen.

Also ja: Das sind im besten Sinne beunruhigende Bilder, heute ihrerseits zu Recht Klassiker – nur besteht die Verbindung zu den Stadtmusikanten (Elend, Obdachlosigkeit, Deklassierung) genau betrachtetet nur darin, dass sie in der gleichen schlechten Welt spielen.

Aufstand in Penetranz

Es ist wohl wirklich nicht ganz einfach, eine Schau über eine widerspruchsfrei zum werbenden Symbol verkommenen Kunstgegenstand wie die Stadtmusikanten zu machen, solange man selbst noch ein Stück vom Kuchen abhaben möchte. Daran ist nichts Ehrenrühriges, aber es nervt dann doch, mit welcher Penetranz einem die Geburtstagssause vom Aufstand was erzählt.

Karl Horst Hödickes Stadtmusikantengemälde von 1983 zeigt die wütenden Tiere etwa als Großformat unter dem Titel „Hausbesetzer“. Natürlich hatte das damals prickelnde Aktualität, aufregend war die Arbeit aber gerade, weil zwischen dem gefälligen Märchentext und den autonomen Häuserkämpfen Welten lagen. In der Kunsthalle hingegen versucht umgekehrt eine ganze Abteilung der Ausstellung, den aufrührerischen Charakter des ollen Märchens zu beschwören.

Gleich um die Ecke ist das verwackelte Video „This Lemon Tastes of Apple“ zu sehen, in dem Künstler Hiwa K. im kurdisch-irakischen Sulaimaniyya durch eine gerade eskalierende Demonstration geht. Und während irgendwo Schüsse fallen, Tränengasopfer mit Zitronensaft behandelt und Verwundete durchs Bild getragen werden, spielt K. auf der Mundharmonika Ennio Morricones berühmte Melodie aus „Spiel mir das Lied vom Tod“.

Und gleich daneben hängt noch eine weitere wunderbare Arbeit, deren Bezug zum Thema sogar noch ein bisschen rätselhafter bleibt.

Verdammte dieser Erde

So sympathisch die Einreihung der ausgesonderten Nutztiere ins Heer der Verdammten dieser Erde auf den ersten Blick auch sein mag: Die kuratorische Beschwörung universeller Werte wie Solidarität und Empowerment verpufft hier völlig in der zuvor selbst akribisch dargelegten Offenheit des Motivs.

Wollte man den Text nun unbedingt politisch lesen, müsste man doch zwangsläufig an der Frage verzweifeln, was nun ausgerechnet die Räuber für das Unrechtsregime der Sklaventreiber können. Man kann doch nur in Deckung gehen vor einem Klassenkampf, der darin besteht, sich mit anderen Habenichtsen um eine baufällige Ruine im Wald zu prügeln.

Gelungener ist da die Dokumentation des historischen Bremer Genöles an seinen Tourimagneten von heute. Von den Stadtmusikanten zum Erscheinen in Grimms Kinder- und Hausmärchen wollte vor 200 Jahren kein Bremer etwas wissen. Man hatte wohl Sorge, die schöne Hansestadt werde dereinst nur noch mit Katzenmusik in Verbindung gebracht – und mit einem Haufen ausrangierter Tiere, die es nicht einmal ganz her geschafft haben.

Im Kleinen wiederholte sich das dann noch mal in den 1950ern, als Gerhard Marcks’ wunderbare Skulptur neben dem Rathaus aufgestellt wurde. Zu klein, zu teuer und der Künstler nicht mal von hier, so der Bremer Volksmund.

Die schönen Dinge am Rande

Aber das ist lange her. Heute hat sich Marcks’ Arbeit so widerspruchslos als Wahrzeichen etabliert, dass sich darüber fast vergessen ließe, wie wunderbar die Skulptur tatsächlich ist: diese enorme Spannung zwischen reiner Form und dem (tierischem) Leben. Eine der tollsten Arbeiten in „Tierischer Aufstand“ ist dann zugleich die unspektakulärste: Eine Fototapete zeigt Marcks’ Stadtmusikanten im Wald, während ihres letzten Jahres in Freiheit auf der Internationalen Plastikausstellung im Arnheimer Park Sonsbeek.

Kurz gesagt: Die Ausstellung ist voller schöner Dinge, deren allerschönste an den Rändern herumdrucksen. Am Ausgang steht ein Regal voller Nippes, den Mitglieder des Kunstvereins von ihren Weltreisen mitgebracht haben. Und die verraten weit mehr über Bremer Bedürfnisse als über die Künstler anderswo:

In Mexiko hat man die Stadtmusikanten eigens in Auftrag gegeben, wie sie aus einem Keramikei schlüpfen. In Namibia entstand eine Perlenpuppe, in der sich Löwe, Nashorn, Nilpferd und Huhn stapeln – ebenfalls als Bremische Auftragsarbeit.

Den allerletzten Eindruck stiftet schließlich Jeff Koons mit seiner gewaltigen Skulptur „Stacked“: ein mit glänzendem Lack überzogenes, fettes Schwein, auf dem eine Ziege, zwei Hunde und ein Piepmatz sich herumlümmeln. Voneinander wissen wollen sie nichts, sie scheinen ganz zufrieden damit, aneinander vorbei in eine Welt zu glotzen, die ihnen so wenig zu sagen hat wie umgekehrt. Koons’ hier ausgestellte Stadtmusikanten gehören zur „Banality“-Serie – und damit wäre dann auch wirklich alles gesagt.