Bürgerkrieg in Damaskus: Wenn Gewalt zum Alltag wird

Die Fronten in der syrischen Hauptstadt ändern sich täglich, die Angst bleibt allgegenwärtig. Fast jeder kennt Menschen, die getötet wurden.

Militärpatrouille im Norden von Damaskus. Bild: ap

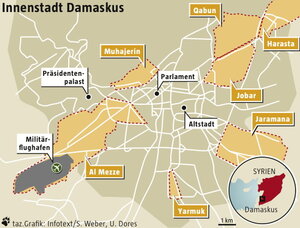

DAMASKUS taz | Die militärische Lage in Damaskus ändert sich fast täglich und könnte verworrener kaum sein. Die Peripherie wird weitgehend von den Regimegegnern kontrolliert, das Zentrum noch von den Regierungstruppen gehalten. Dies hindert die Aufständischen jedoch nicht daran, immer wieder einzelne Viertel innerhalb der Stadt zu infiltrieren.

Sich in Damaskus zu bewegen ist riskant, in die Vororte zu fahren schlicht lebensgefährlich. Oft wissen selbst die erfahrensten Taxifahrer nicht, welche Straßen gerade sicher sind. Der Frontverlauf ändert sich ständig. Ein Gebiet, das gestern noch als sicher galt, kann heute schon stark umkämpft sein. Ostmuhajerin zum Beispiel gilt gemeinhin als sicher. Dennoch hat sich dort am Montagnachmittag plötzlich eine Front aufgetan. Die Gefechte waren heftig und noch bis nach Afif zu hören.

Gekämpft wird derzeit in vielen Orten in Damaskus: etwa in Jobar, Barze, Assali Midan, Daria, Sbeina, al-Hajar al-Aswad, dem palästinensischen Flüchtlingslager al-Jarmuk, Harasta und in Qabun. Mokhtar Lamani, der UN-Gesandte für Syrien, sagte am Dienstag bei einem Gespräch in seinem Büro im Sheraton-Hotel, er gehe davon aus, dass derzeit mindestens 20.000 Kämpfer Damaskus angreifen.

Die Kämpfer kämen aus allen Teilen Syriens und aus dem Ausland, um die Hauptstadt zu Fall zu bringen, so Lamani. Der ehemalige UN-Gesandte für den Irak, der dort auf dem Höhepunkt der Gewalt zwischen 2006 und 2007 lebte, als sich ein Massaker nach dem anderen abspielte, sagt: „Ich habe schon viele Tote gesehen in meinem Leben. Als ich in Bagdad war, waren es jeden Tag mindestens tausend. Ich neige nicht zum Dramatisieren. Aber ich befürchte, dass wir hier vor Ort alle Zutaten beisammenhaben, die einen Genozid ermöglichen könnten.“

Furcht vor den Rebellen

Lamani spricht es nicht direkt aus, aber er spielt darauf an, dass, wenn Damaskus fällt, die 20.000 oder mehr Kämpfer, die unter anderem al-Qaida und salafistischen Kampftruppen angehören, über die Minderheiten wie Alawiten, Drusen, Christen, Aramäer oder Ismaeliten herfallen könnten, also über die Ethnien, die das Regime stützen. Aber auch das Gegenteil sei denkbar, deutet Lamani vorsichtig an. Bewaffnete Verbände des Regimes könnten sich bei Gebietsrückeroberungen an Teilen der Bevölkerung rächen.

Ohnehin liege die Brisanz dieses Konflikts nicht allein in dem Umstand, dass die eine Seite über Chemiewaffen verfüge, so Lamani. Konventionelle Waffen hätten schon weit über 100.000 Menschen getötet, während die Zahl der von chemischen Kampfstoffen Getöteten bei etwa 1.400 liege.

Doch nicht nur die Armee, auch die Rebellen verfügen inzwischen über ein erstaunlich breit gefächertes Arsenal an konventionellen Waffen, von dem sie reichlich Gebrauch machen – darunter Artilleriegeschütze, Boden-Boden-Raketen und Panzerfäuste. Bei Tag und Nacht feuern die Regimegegner Granaten und Raketen diverser Typen auf das Zentrum ab. Kollateralschäden bleiben bei solchem Vorgehen nach dem „Trial-and-Error“-Prinzip naturgemäß nicht aus.

An einem einzigen Tag in diesem Monat gingen allein in den christlichen Innenstadtvierteln Tijara, Kasaa und Bab Tuma 80 Raketen nieder. Anwälte, Hausfrauen, Schulkinder und Taxifahrer starben. So gut wie jeder in Damaskus hat inzwischen einen Angehörigen verloren oder kennt einen Freund, aus dessen Familie jemand bei Kampfhandlungen getötet wurde. Der donnernde Lärm der Raketen- und Granateneinschläge gehört inzwischen ebenso zum vertrauten Klangteppich der Stadt wie das Hupen der Taxis und die lauten Rufe der Straßenverkäufer.

Explodierende Bomben mitten am Tag

Auch positionieren die Aufständischen zahlreiche Scharfschützen, die vom Randgebiet aus auf Soldaten zielen und in deren Fadenkreuz ebenfalls Zivilisten geraten können. Immer häufiger kommt es an stark frequentierten Orten zu Selbstmordattentaten. Kaum eine Woche vergeht, ohne dass eine Autobombe explodiert. Zuletzt wurden etwa Wohnblöcke von Alawiten in Maze 86, die Polizeiwache in Reken al-Din und die Wache der Kriminalpolizei in Bab Mussala Ziel von Autobomben.

Aber auch in Sahet Rais, einem Platz mit vielen Restaurants, und in Sahet Siuf, der Haupteinkaufsmeile von Jaramana, explodierten Bomben mitten am Tag, wenn die Straßen am vollsten sind, zuletzt vor einem Monat. Es ist natürlich kein Zufall, dass dort Drusen wohnen, die hinter dem Regime stehen.

„Warum hat euer Außenminister Guido Westerwelle niemals auch nur einen dieser Autobombenanschläge oder eins der Selbstmordattentate, bei denen bis zu Dutzende Zivilisten getötet werden, verurteilt?“, fragt ein wütender Anwohner nach einem Anschlag in al-Marjah.

Weltweite Bekanntheit hat dieser Tage ein weiterer Schauplatz der Fronten erlangt: Maalula, eine Ortschaft im Nordosten von Damaskus. Omar Khattab, ein Freund, der in Maalula wohnt, schreibt auf Facebook: „Unsere Gegend ist umstellt von bewaffneten Kämpfern, die die Zufahrtstraßen ins Zentrum blockieren. Es gibt keinen öffentlichen Nahverkehr mehr.“ Er habe gehört, dass es in der Nähe zu Massakern an Christen gekommen sein soll, aber gesehen habe er die Opfer nicht mit eigenen Augen, weil er sich nicht traue, das Haus zu verlassen.

Verschanzte Rebellen im Nachbarhaus

Modar al-A., Medizinstudent aus Abbassyn im Nordosten von Damaskus, lebt hundert Meter von der Front entfernt, an der jeden Tag Menschen sterben. „In einem Nachbarhaus von mir verschanzen sich Angehörige der Freien Syrischen Armee (FSA). Es ist nur eine Frage der Zeit, dass wir bombardiert werden.“ Auf die Frage, weshalb er nicht wegzieht, entgegnet er: „Ich habe kein Geld, ich komme aus einer armen Familie, wo soll ich hinziehen? Damaskus ist teuer geworden, es gibt keine bezahlbaren freien Wohnungen.“

Al-A. lebt in einem Haus mit zehn Wohnungen, die vor etwa einem Jahr noch alle bewohnt waren. Heute sind nur noch sein Apartment und das eines Nachbarn bewohnt, ein Geisterhaus entsteht. „Ich bin sehr sensibel, ich hasse diesen Lärm der Geschosse. Ich möchte einfach nur ein ruhiges und geordnetes Leben führen. Meine derzeitige Situation macht mich krank.“

Adam, ein Einwohner von Harasta im Nordosten von Damaskus, hatte sich den Aufständischen angeschlossen, bis er verletzt wurde. Nun ist er aus Harasta geflohen und schläft in Parks oder bei Bekannten. Alles, was er hat, trägt er in einer kleinen braunen Plastiktüte mit sich herum. Adam umgeht die Checkpoints, so gut er kann, und ist nachts nicht viel auf den Beinen. „Ich habe kein Haus mehr, in das ich zurückkehren kann. Mein Viertel in Harasta ist komplett zerstört“, berichtet Adam.

Bei all diesem Leid wundert es kaum, dass die Syrer resignieren, kriegsmüde geworden sind, die Lust am Leben verlieren. Auch das zivile Leben wird zunehmend militarisiert, der Alltag immer gewalttätiger. Einige Beobachtungen aus dem Zentrum von Damaskus, vielleicht zufällig, aber doch ungewöhnlich genug, um erwähnt zu werden: Ein Knabe schlägt seine kleine Schwester auf der Straße mit seinem Ledergürtel. Diese schreit, aber keiner der Passanten schreitet ein und maßregelt den Jungen. Ein beliebtes Kaffeehaus an einer belebten Kreuzung: Ohne jegliche Vorwarnung springen zwei Teenager von ihren Stühlen auf, packen einander am Hals und stoßen den Tisch um.

Kinder spielen Krieg

Im Christenviertel der Altstadt von Damaskus: Fünf Jungen spielen gegenseitiges Erschießen mit Spielzeuggewehren aus Plastik. Zwei Jungen tragen Funkgeräte bei sich und geben einander Kommandos durch, bevor sie ihre Spielkameraden erschießen. Es sieht aus wie im richtigen Leben. Sie haben die Kunst des Häuserkampfes schon in jungen Jahren perfekt einstudiert. Die Szene spielt sich ausgerechnet in einer engen Gasse ab, an deren Wände Plakate mit Damaszener Bürgern kleben, die Todesopfer dieses Krieges geworden sind.

Solche Szenen hat es auf den Straßen von Damaskus vor ein paar Jahren noch nicht gegeben. Die Brutalität, die die Kinder sehen, vor Ort oder in den Medien, adaptieren sie spielerisch, bis es bitterer Ernst wird wie im Fall des Knaben, der seine kleine Schwester peinigt. Doch die Kinder sind die Zukunft dieses Landes, wie überall, „und was soll aus Syrien einmal werden, wenn sie von klein auf nur Gewalt kennen?“, fragt ein Beobachter, den das Kriegsspiel der Kinder angesichts der Erinnerung an so viele Tote mit Sorge erfüllt.

Aber es gibt auch vereinzelt Waffenstillstände, nämlich dort, wo ein militärisches Patt herrscht, Aufständische und Regierungstruppen sich kräftemäßig seit zwei Jahren ausgewogen gegenüberstehen. So haben die FSA und die Regierungsarmee vereinbart, sich in Mleha, Deir al-Asafir und Zebdin nicht mehr gegenseitig anzugreifen. Die FSA verpflichtete sich, den Luftwaffenstützpunkt in Mleha nicht mehr zu attackieren, die Armee sicherte im Gegenzug den Bewohnern von Mleha, Deir al-Asafir und Zebdin freies Geleit zu durch einen Checkpoint nach Damaskus zu.

Leser*innenkommentare

vergessene Liebe

Ja klar Herr @ Günther Schollmanns !

D.J.

Gast

Das Bild zeigt das aramäischsprachige christliche Dorf Maalula nördlich Damaskus, nun offenbar Beute der Dschihadisten. War zweimal dort, im orthodoxen Kloster übernachtet. Spätestens jetzt geht mir dieser Wahnsinn auch ganz persönlich nahe. Hoffe, den Menschen, die ich dort kennen gelernt habe, geht es gut. Übrigens hat auch der bekannte Autor Rafik Schami dort seine Wurzeln.

treibsand

Gast

Endlich mal wieder seriöser Journalismus bei Taz. Für ein Lob aber zu früh.

Da ich nicht weiß, ob Putins Wort an das amerikanische Volk in der New York Times bei Taz thematisiert wird, hier der Link zum Original:

http://www.nytimes.com/2013/09/12/opinion/putin-plea-for-caution-from-russia-on-syria.html?src=me&ref=general&_r=0

Rezeption in bewährter Hetze dazu bei Welt:

http://www.welt.de/politik/ausland/article119974091/Schmaehung-der-Intelligenz-jedes-Amerikaners.html

Und die Übersetzung des Putin-Beitrages ins Deutsche bei junge welt:

http://www.jungewelt.de/2013/09-13/008.php

Günter Scholmanns

Gast

"...ob Putins Wort an das amerikanische Volk in der New York Times bei Taz thematisiert wird"

Ich ahne es, dass es diese holzkopfschnittige Antiputingebetsmühle Klaus-Helge Donath dort thematisieren wird.

vic

Mich widert am meisten an, dass der Einsatz "konventioneller Waffen" wie Sturmgewehren, Handfeuerwaffen, Bomben und Granaten, für den Westen auf der "Erlaubt-Seite" der roten Linie ist.

Hierbei verdient Deutschland, USA, Russland und Europa recht gut mit, vielleicht liegt`s daran.

Besserwisser

Gast

Das Foto zeigt eine Straße in Maalula, ca. 40 km nordöstlich Damaskus.

vergessene Liebe

Ein guter Artikel! Dank an dessen Verfasser/In !!!

Wenn ich den Text als `objektiv und wahr´ bewerte, so erscheint die Barbarei des Krieges und des Terrors getragen und sanktioniert und finanziert von den sog. `Rebellen´ und deren Förderern!

So: von den USA, Teilen der NATO, den Golfstaaten...

Und das Regime Assad und seiner getreuen finden sich in der Position des Rechts, als Verteidiger des syrischen- säkulär-modernen Zivilstaates...

Der `Systemwechsel´ den die USA etc. mit ihrem schrecklichen MischMasch der Rebellen im Staate Syrien erzwingen will..

erscheint als HorrorKultur von Dehumanisierung, Angst und Barbarei und erneutem Terror.

Und Massen an Flüchtlingen!

-------------

Das vernünftigste wäre, wenn USA etc ihre Unterstützung für die `Rebellen´ beenden und beginnen, den ZivilStaat Assads zu fördern !

Erstmal allein um zivile- friedliche Lebensbedingungen in Syrien zu reetablieren !

Günter Scholmanns

Gast

Ich teile Ihre Meinung nur bedingt, denn vor dem "Beginnen den ZivilStaat Assads zu fördern",

muß Assad klipp und klar die behaupteten Gräueltaten seiner Staatsbediensteten von vor dem Bürgerkrieg darlegen.

vulkansturm

Was bei all dem Schrecklichen, was hier berichtet wird, doch ein Anlass für Hoffnung ist, anscheinend ist es doch möglich, dass lokal ein Waffenstillstand vereinbart wird. Wenn es einen solchen Waffenstillstand für ganz Syrien geben würde, dann wäre das Fenster für eine Friedenslösung offen. Die Vernichtung der Chemiewaffen kann eigentlich nicht ohne Waffenstillstand erfolgreich sein. Insofern wäre jetzt eine Gelegenheit, zumindest zwischen der FSA und dem regulärem Militär einen Waffenstillstand auszuhandeln.

Ohne die Aufrechterhaltung der militärischen Drohkulisse der Amerikaner aber ohne Aussicht auf Erfolg. Das müssen auch die Pazifisten einsehen.

Günter Scholmanns

Gast

Endlich mal Nachrichten in der taz (schrecklich genug sind sie ja).

Aber hier fühlt man sich als Leser frei geblieben für eine eigene Meinungsbildung. Anders als bei solchen Tazleuten wie Dominic Johnson, Fr. Seel, Frau Kappert, Ambros Waibel und noch so´n paar. Die uns - ruhig informiert werden wollenden aber hochkomplex interessierten Zeitungslesern - ständig mit ihrer persönlichen Gefühlsauswahl, in unserer eigenen Gefühlswelt herumrühren wollen, weil wohl auch wir für deren journalistisch unverschämte Parteilichkeit ergriffen werden sollen. Schmeißt fünf von denen raus und lasst hier diesen Martin Lejeune mal aufweisen, was die Kunst eines nüchternen, gleichwohl aber nicht ganz empathielosen Journalismus sein kann. Schade ist eben nur, dass dieses Lob für eine journalistische Arbeit, mit so viel schrecklichen Berichtsinhalten zu tun hat. Daran wird klar, dass fairer Journalismus auch zu einem seelisch harten Job werden kann.

Picard

Sehr erfreulich, in der Taz einen nach meinem Ermessen einwandfrei investigativen Artikel zu finden. Das Problem in Syrien wird nicht sein, welches Regime dort gerade sein Unwesen treibt. Das Problem in Syrien wird sein daß wir anfangen, überall ähnliche Regime zu installieren. Es ist nach meiner Ansicht dringend erforderlich, den Automatismus von Supermächten an der Stelle zu beenden. Was mir außerdem mißfällt ist, wenn sich Minderheiten für Supermacht Allüren schamlos und grenzenlos verwenden lassen. In Syrien sollten wir uns von jeder einseitigen Stellungnahme schnellstmöglich entfernen. Dann können wir uns dort über Chancen, Nutzen und Fortschritte unterhalten. Es geht also vor allem darum ob es uns gelingt mit Zukunftsvisionen zu arbeiten, oder weiter mit Rückfällen in die Vergangenheit arbeiten zu müssen. Mir persönlich sind die Zukunftsvisionen lieber. Das Defizitproblem ließe sich diesbezüglich bei einem konstruktiven Ansatz rasend schnell auflösen, wie ich sehe. Deshalb setze ich einiges an Hoffnung in die Chancen der aktuellen Syrien Konferenz. Wer diese Chancen nicht sieht oder wahrnimmt, kann sich in der Vergangenheit dann bald selbst eingraben.

Emil

Gast

Als mal ehrlich, wenn der christliche Glaube sowenig Solidarität beinhaltet, dann soll er meinetwegen untergehen. Schade ist es darum nicht.

cue

Den Alawiten, Drusen, Christen, Aramäer und Ismaeliten sollte geholfen werden. Alles andere was da sonst noch rumfleucht ist menschenfeidlich und muss besonders beobachtet werden!

!!!Nicht veröffentlichen!!!!

Gast

Kommentar entfernt.