Erfolgreiches Experiment in den USA: Was die Kernfusion bedeutet

US-Forschern ist ein wissenschaftlicher Durchbruch gelungen: eine Kernfusion, die mehr Energie erzeugte als benötigte. Welche Folgen hat das?

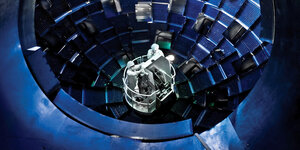

Das Lawrence Livermore National Laboratory Foto: Damien Jemision/ap/dpa

BERLIN taz | Es ist eine bemerkenswerte Pionierleistung – jedenfalls für Wissenschaft und Technik: Forschern in Kalifornien ist erstmals kurzfristig eine Kernfusion gelungen, die mehr Energie erzeugte als zuvor hineingesteckt wurde. Nachdem die Daten im Rahmen eines in der Wissenschaft üblichen Prozesses einer „Peer-Review“ von Fachkollegen geprüft wurden, gingen die Forscher nun gut eine Woche nach dem eigentlichen Experiment an die Öffentlichkeit.

Was für die Forschung ein Durchbruch bedeutet, heißt in der realen, energiewirtschaftlichen Welt noch wenig. Die Technik ist noch weit davon entfernt, praktische Relevanz zu erlangen. Auf diesen Sachverhalt wiesen auch die Wissenschaftler der National Ignition Facility (NIF) am Lawrence Livermore National Laboratory nach ihrem Experiment hin.

Was genau haben die Forscher gemacht? Sie erhitzten Atome von Deuterium und Tritium (das sind Wasserstoffatome, die im Kern zusätzliche Neutronen besitzen) in einer winzigen Kapsel mit den stärksten Lasern der Welt auf mehr als 100 Millionen Grad Celsius. Dabei entstand ein Plasma. Das ist der vierte Aggregatzustand von Materie – neben den auf der Erde vorkommenden Zuständen fest, flüssig und gasförmig. In diesem Plasma verschmelzen die Wasserstoffkerne zu Heliumkernen – und setzen dabei Energie frei.

Drei Zahlen geben einen Eindruck von dem Versuch, denn sie stehen einerseits für den wissenschaftlichen Erfolg, andererseits aber auch für die Ferne einer praktischen Nutzung. Die 192 Laser, in deren Strahlen eine Energiemenge von 2,05 Megajoule steckte, konnten durch den Fusionsprozess eine Energiemenge von 3,15 Megajoule freisetzen. Dieser Energiegewinn, der sogenannte „target gain“, markiert den technischen Durchbruch.

Viel Zukunftsmusik

Zugleich mussten in der gesamten Apparatur jedoch rund 300 Megajoule aufgewandt werden, um die gut zwei Megajoule an Laserenergie zu erzeugen. Die Gesamtrelation wiederum – 300 Energieeinheiten vorne rein, drei Einheiten hinten raus – steht folglich für den noch bestehenden Entwicklungsbedarf. Denn schließlich kann erst dann, wenn die Gesamtbilanz positiv ist, ein solches Konzept für ein Kraftwerk taugen.

Hinzu kommt, dass das Experiment in Kalifornien aktuell nur bestenfalls einmal am Tag im Labor für den winzigen Bruchteil einer Sekunde gezündet werden kann. Von einem kontinuierlichen Prozess und einer Hochskalierung ist die Technik noch weit entfernt. Entsprechend wiesen die Forscher während ihrer Pressekonferenz am Dienstag darauf hin, dass es wohl noch „einige Dekaden“ brauchen werde, bis daraus ein kommerziell nutzbares Kraftwerk entstehen könne.

Gleichwohl sprach Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger von einem „historischen Tag für die Energieversorgung der Zukunft“. Erstmals hätten Forscher gezeigt, dass man „die Sonne tatsächlich auf die Erde holen und mit der Fusion netto Energie erzeugen kann“, so die FDP-Politikerin im ZDF. Das werde „die Energieversorgung revolutionieren“ und könnte eventuell in zehn Jahren auch in Deutschland funktionieren.

Dynamik in der Fusionsbranche

Aus wissenschaftlicher Sicht ist die gelungene Fusion insofern bemerkenswert, weil die Kalifornier an dem erst 2009 gegründeten Institut ein ganz anderes Verfahren nutzen, als es etwa im europäischen Kernforschungszentrum JET in Südengland seit den 1980er Jahren oder künftig im Versuchs-Kernfusionsreaktor ITER in Frankreich eingesetzt wird. Bei den beiden europäischen Anlagen vom Typ Tokamak wird in einem Torus – ein Körper in Form eines Donut – ein Magnetfeld aufgebaut, in dem ein Plasma entsteht. Mit etwas anderer Bauform und daher etwas anderen Eigenschaften, vom Prinzip aber mit einigen Parallelen zum Tokamak, steht in Greifswald außerdem die Fusionsanlage Wendelstein vom Typ Stellarator.

Erst in der vergangenen Woche hatte Sibylle Günter, Wissenschaftliche Direktorin des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP), bei einer Fachtagung am IPP in Garching von einer enormen Dynamik berichtet, die die Fusionsbranche gerade erlebe. Nun gratulierte sie ihren amerikanischen Kollegen zu ihren „tollen Ergebnissen“ und sprach von „ganz spannender Plasmaphysik“.

Für ein Kraftwerk sei das am NIF genutzte Verfahren allerdings „vermutlich zu ineffizient“. Außerdem müsse man in einem Kraftwerk ein solches Brennstoffpellet mindestens zehn Mal pro Sekunde zünden – statt wie bisher im Labor bestenfalls einmal pro Tag.

Noch müssten viele technische Fragen beantwortet werden, ehe man an den Bau eines Kraftwerks denken könne. Zu den offenen Fragen zähle auch die Herstellung des Brennstoffs Tritium und die Wärmeabfuhr der Fusionsanlage. Um diese Themen, sagte Günther, habe sich „die Laserfusions-Community bisher meines Erachtens noch gar nicht gekümmert“.

Leser*innenkommentare

Lowandorder

Ok - Faß mal jenseits von fdp-Dekaden-Euphorie - Z‘samm! Woll.

AC/DC - It's A Long Way to the Top -

IF You Wanna Rock ' n' Roll

m.youtube.com/watch?v=eQluGs2SFRs

& Däh! bleiben mer lieber gelassen - wa!

It's A Long Way To Tipperary

m.youtube.com/watch?v=cPk21C0Wpkg

kurz - Dekade? Ah geh! Nicht nur die fdp-Tante kann nur bis zum Horizont gucken •

(Ollen Lesch zeigt‘s gerade step by step;)

Gell - ahl fdp-Laberdäsch!

& entre nous

Könnte Bernward Janzing gern den Ball auch etwas flacher halten! Gelle.

Torben2018

Die Forscher, die wissen, wovon sie reden, sprechen von Jahrzehnten, aber die Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger spricht von "Energieversorgung revolutionieren“ und "könnte eventuell in zehn Jahren auch in Deutschland funktionieren."

So klingt das wenn eine Volkswirtin Forschungs-Politik macht und von Wissenschaft wenig versteht.

Wieder ein Traumtänzerthema für die deutsche Energiepolitik.

tomás zerolo

1 MJ = 0.278 KWh, so wegen der Grössenordnung.

31841 (Profil gelöscht)

Gast

Entstehen bei einer Kernfusion infolge der dabei umgesetzten Strahlung keine radioaktiven Veränderungen an den Materialien, die den Reaktor bilden?

Ingo Bernable

@31841 (Profil gelöscht) Doch, natürlich. Für den (theoretischen) Betrieb würde kontinuierlich Tritium erbrütet und sich teilweise auch in den Wänden der Anlage einlagern.

Daneben führt auch die starke Neutronenstrahlung dazu, dass exponierte Teile verspröden und regelmäßig getauscht und zumindest zwischengelagert werden müssten.

Gostav

@31841 (Profil gelöscht) Selbstverständlich. Laut Wikipedia: "Das radioaktive Gesamtinventar der Anlage wäre dadurch während des Betriebs vergleichbar mit dem eines Spaltreaktorkraftwerks gleicher Leistung. Sehr langlebige Abfallstoffe könnten allerdings vermieden werden."

Also ein Riesenvorteil. Aber im Vergleich zu erneuerbaren Energien ist Fusionsenergie die nächsten 100 Jahre viel viel teuerer.