Buch über Künstlerin Mary Warburg: Im Schatten des Gatten

Alle reden über den Kunsthistoriker Aby Warburg, nur wenige über seine Frau Mary Warburg. Nun erscheint eine Monografie über die Künstlerin.

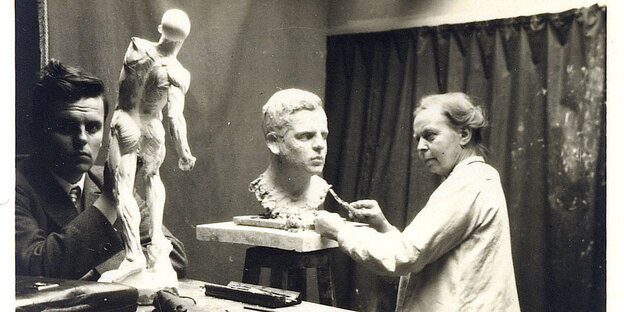

Mary Warburg bei der Arbeit an der Büste von Peter Paul Braden, 1928 Foto: Archiv des Warburg Institute, London

„Neulich kam es mit aller Macht über mich, welch großes, großes Glück mir die Kunst gegeben hat.“ Als Mary Hertz im November 1890 diese Zeilen in ihr Tagebuch schrieb, war die Tochter des Hamburger Senators und Kaufmanns Adolph Ferdinand Hertz gerade 25 Jahre alt.

Die höhere Tochter aus besserem Hause hatte es sich in den Kopf gesetzt, Künstlerin zu werden. Im Park der Großeltern hatte das Mädchen zu zeichnen begonnen, nahm nach der Schule Privatunterricht. In einem anderen Eintrag schwärmt die junge Frau von ihrem unstillbaren „Malhunger“.

Materiell und psychologisch schien also das Fundament für einen Weg zur Kunst gelegt. Mary verfolgte diesen trotz späterer Ehe und drei Kindern auch immer. Es sollte jedoch Jahrzehnte dauern, bis die Kunstgeschichte sie als Künstlerin eigenen Rechts zu würdigen bereit war.

Im April 1985, 51 Jahre nach ihrem Tod im Jahr 1934, zeigte die Hamburger Kunsthalle eine kleine Mary-Warburg-Ausstellung, versteckt im Kupferstichkabinett, gerade einmal zwei Wochen, begleitet von einem kleinen Faltblatt.

In der Presse wurde die Schau damals mit den bezeichnenden Worten bedacht, dass sie „dokumentarische Bedeutung für Aby Warburgs Leben hat“. 1897 hatte Mary Hertz nämlich den Kunsthistoriker Aby Warburg, einen Bankierssohn, geheiratet, den sie bei einer Studienreise nach Florenz kennenlernte.

An dem Leben und Wirken der Mary Warburg lassen sich exemplarisch die Ausschluss- und Konkurrenzmechanismen nachvollziehen, die die amerikanische Kunsthistorikerin Linda Nochlin in ihrem 1971 erschienenen Text „Why have there been no great women artists?“ skizzierte.

Junge Frauen, selbst wenn sie aus großbürgerlichem Hause kamen, durften damals noch keine Kunstakademien besuchen. Nach der Heirat ordnete Mary ihre Kunst zunächst der Ehe, den drei Kindern und dem „Mnemosyne“-Projekt ihres ebenfalls aus großbürgerlichem Hause stammenden Mannes unter.

In dem legendären Projekt verfolgte der vermögende Privatgelehrte seine Idee eines Nachlebens der Antike im Bildprogramm von Renaissance und Neuzeit. In vielen Gesprächen diente der „Kamerad“, wie Mary ihren Mann in vielen Briefen nannte, als intellektueller Sparringspartner. Ihre eigene Kunst blieb freilich im Schatten seines Mythos. Zwischen Ehepflichten und den immer wieder unterbrochenen Gehversuchen als Künstlerin kam sie sich vor, als hätte sie „geschnittene Flügel“.

Zwischen Ehe und Stigma

Der sozialpsychologische Kontext tat sein Übriges. Um 1900 bemühten männliche Theoretiker das Konstrukt, Frauen könnten nur nachschöpfen, nicht erfinden. Spätestens seit Ernst Guhls 1858 erschienener Monografie „Die Frauen in der Kunstgeschichte“ hatten Künstlerinnen mit dem Stigma der Zweitrangigkeit, des Weichen und Zarten, des Natürlichen und Gewöhnlichen zu kämpfen.

Mary Warburg durchlief in ihrer künstlerischen „Karriere“ mehrere Phasen: von der Zeichnung über die Pastellmalerei bis zur Skulptur. Motivisch und von ihrem Aktionsradius verblieb sie aber immer in dem intim-privaten Rahmen, den ihr die Familie setzte. Meist wählte sie Natursujets, schuf Reiseskizzen, Porträts und Büsten enger Freund:innen oder wissenschaftliche Zeichnungen zu den Forschungen ihres Mannes. Zu ihren am häufigsten gewürdigten Werken gehört das Triptychon „Palazzo Potetje“.

In dem nach dem Spitznamen ihres Mannes betitelten Zyklus hatte sie die Florenzer Wohnung, in der sie Ende der 1890er Jahre lebten, gezeichnet. Die Leibrente, die der aus der väterlichen Bank ausgestiegene Warburg von seiner Familie bezog, machte es möglich. Man sieht die beiden abends traut in der „Amüsierecke“ oder den Forscher im tadellosen Anzug, den Kopf in die Hand gestützt, am Sekretär sitzen.

Obwohl sie durchgehend künstlerisch arbeitete, wurde Mary Warburg von ihrer Umwelt eher als eine Art begabte Dilettantin wahrgenommen. Ihr eigener Bruder gab ihr nach ihrem Krebstod im Dezember 1934 mit ins Grab, ihre Kunst sei „wirklich von innen“ gekommen, vieles jedoch „ungelöst“ geblieben.

Mehr Sichtbarkeit fürs weibliche Kunstschaffen

Wirklich Anerkennung fand einzig die Totenbüste ihres Mannes, die sie nach dessen überraschendem Tod 1929, kurz vor der Emigration nach London, fertigte. Doch kaum jemand erwähnte je, dass das Werk, das bis heute das Nach-Bild Warburgs als asketische Geistesgröße prägt, von ihr stammt. Heute steht es auf einem Sockel des Künstlers Franz Erhard Walther im Hamburger Warburg-Haus.

Mary Warburg mag vielleicht keine von den „großen“ Künstlerin gewesen sein, nach denen Lynda Nochlin gesucht hatte. Doch in ihrer verdienstvollen Monografie arbeiten Bärbel Hedinger, ehemals Direktorin des Altonaer Museums, und der Warburg-Forscher Michael Diers nicht nur die Kontinuität weiblichen Kunstschaffens gegen die Widrigkeiten des patriarchalen Kontextes im ausgehenden Fin de Siècle heraus.

Sie heben auch ein übersehenes Œuvre in die Sichtbarkeit. Obwohl viele Werke verloren gingen, umfasst ihr erstmals publiziertes Werkverzeichnis fast 900 Positionen. Vor allem befreien sie Mary Warburg von der herablassenden Wertung, eine Art Hobby-Künstlerin gewesen zu sein, nur weil sie ihrem gemäßigten Realismus treu blieb und nicht der heraufziehenden Avantgarde von Cézanne bis Picasso nacheiferte. Sie wollte, schrieb sie 1890 in ihrem Tagebuch, einfach „etwas Ordentliches in der Kunst leisten“.