Trumps Anhänger bei den US-Wahlen: Besser als nichts

Noch nie seit Richard Nixon haben so viele Nichtweiße einen Republikaner gewählt. Für sie ist Trump der personifizierte amerikanische Traum.

Latinos und Republikaner teilen ähnliche Werte Foto: Katja Gendikova

Als US-Präsident Donald Trump vergangene Woche seinen letzten großen Wahlkampfauftritt in Grand Rapids im Bundesstaat Michigan vor Hunderten – mehrheitlich unmaskierten – Anhängern absolvierte und ebenso viele rote Fähnchen wehten, war Linda Lee Tarver ganz vorne jubelnd mit dabei. Ihre über schulterlangen blonden Haare trug sie onduliert, dazu ein rotes Basecap mit dem Slogan „Make Amercia great again“.

In die Kamera des lokalen Fernsehsenders sagte die Rentnerin: „Die Demokraten haben uns schwarze Wähler im Stich gelassen.“ Trump hingegen habe eine bessere wirtschaftliche Situation für Menschen der schwarzen Community in Amerika geschaffen. Linda Lee Tarver ist eine ehemalige Staatsdienerin aus Michigan in ihren Sechzigern, Gründerin einer Beratungsfirma und als typische republikanische Wählerin einer lokalen Fernsehstation normalerweise keine Viertelstunde Sendezeit wert, wäre sie nicht Mitglied der Black Voices for Trump und damit Teil eines aktuell hochbrisanten politischen Phänomens.

Denn was bislang auf linke demokratische Wähler geradezu grotesk wirkte, offenbart jetzt eine Studie des Edison Research Center. Der Amtsinhaber Donald Trump konnte nicht nur unter schwarzen Männern und Frauen, sondern auch unter Latinos und Latinas und Mitgliedern der asiatischen Community gegenüber dem Jahr 2016 deutlich zulegen. 18 Prozent der schwarzen Wähler gaben laut CNN dem US-Präsidenten ihre Stimme – 5 Prozentpunkte mehr als noch vor vier Jahren. Bei den schwarzen Frauen konnte er seinen Stimmenanteil von 4 auf 8 Prozent sogar verdoppeln.

Damit konnte Trump den höchsten Stimmenanteil eines republikanischen Kandidaten bei Nichtweißen seit Richard Nixon im Jahr 1960 einholen. Und das trotz seiner Anti-Mexiko-Rhetorik, trotz der Anstiftung zum Hass auf Migranten aus Südamerika („Rapists“) und trotz seiner rassistischen Beleidigung der Vizepräsidentschaftskandidatin Kamala Harris („nastier than Pocahontas“). „Was ist da los bei den schwarzen Männern und Trump?“, wunderte sich jüngst auch die Washington Post.

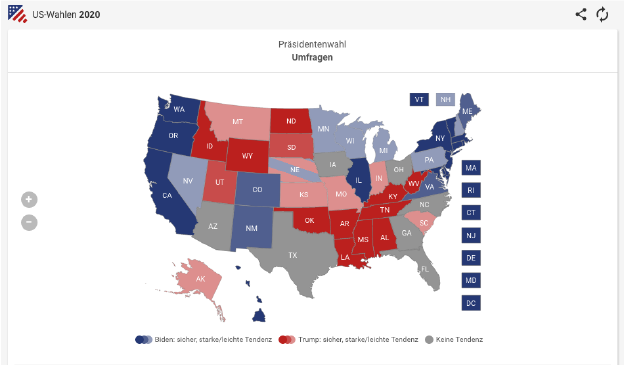

Tatsächlich lieferten sich der Demokrat Joe Biden und Donald Trump laut New York Times in den Staaten Michigan, Pennsylvania und Wisconsin, jenen Staaten, in denen es bereits 2016 zum Showdown um die Entscheidung gekommen war, während des Wahlkampfs einen gnadenlosen trash talk um die Stimmen der schwarzen Wähler.

So trat Biden in Michigan mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama auf, Trump absolvierte nicht nur den Abschluss seiner Wahlkampftour in Michigan, sondern wies in einem Fernsehwerbespot der Partei und in 40 (!) Motivplakaten darauf hin, dass Joe Biden Millionen Schwarze beleidigt habe. Der Kandidat der Demokraten hatte in einem Interview gesagt, dass Schwarze, die für Trump stimmten, nicht schwarz („ain’t black“) sein könnten.

Viele junge Afroamerikaner wie der 23-jährige Hakim Rahman aus Philadelphia entschieden daher, für Trump zu stimmen. „Joe Biden denkt, er hätte ein Recht auf unsere Stimmen“, zitiert ihn die New York Times. Auch Musa Al-Gharbi, Soziologe an der Columbia Universität, schiebt die Schuld an Trumps wachsende Beliebtheit auf die Herzschwäche der Demokraten. „Viele Wähler mit Migrationshintergrund glauben einfach nicht daran, dass ihr Leben besser wäre, wenn Biden an der Macht wäre.“

Dass der US-Präsident in seinem Wahlkampf aggressiv um die Stimmen der hispano- und afroamerikanischen Stimmen warb, lässt sich auch am Beispiel Linda Lee Tarvers aus Michigan zeigen. Sie arbeitet seit diesem Jahr unermüdlich für die Republikaner als Wahlkampfhelferin, lässt sich bei jeder Gelegenheit mit Trump fotografieren. Und auch bei den Hispanics konnte der Präsident durch die Unterstützung der Latinx-Anhänger ausgerechnet in den Schlüsselstaaten Florida und Georgia – den Ankündigungen eines Mauerbaus an der Grenze zu Mexiko zum Trotz – seinen Vorsprung noch ausbauen.

Trumps Rassismus spielt keine Rolle

Für Tarver hat diese Entwicklung plausible Gründe. „Dank Trump sind wir politisch selbstbewusster geworden. Er hat unsere Gemeinschaft in ihrem Zusammenhalt wiederbelebt. Bei ihm weiß ich, dass meine Stimme gehört wird“, sagte sie im Lokalfernsehen. Wenn Tarver über Trump erzählt, erwähnt sie die Strafrechtsreform von 2018, von der Tausende – meist schwarze – Häftlinge, die wegen Kokain- und Crackdelikten verurteilt worden waren, profitierten, weil sie vorzeitig freikamen. „Wenn meine Kinder heute studieren, ist das wegen des Trump-Programms ‚School Choice‘ “, sagt sie und bezieht sich damit auf eine staatliche Initiative, die Kindern während der Pandemie, den Zugang zu Privatschulen erleichtern soll.

Dass sich Trump offen rassistisch und sexistisch äußert, lässt Tarver außer Acht. Auch ihre Mitstreiterin Robin Barnes findet, dass Privates, ganz nach republikanischen Standards, Privatsache ist. „Ich würde die meisten Menschen in ihren Witzen und Ansichten nicht mögen. Was für mich zählt: Hältst du deine Versprechen?“ Barnes Aussage stützt die These des Wissenschaftlers Tom Buchanan von der Universität Adelaide in Australien. „Herkunftsfragen sind meistens nicht die Entscheidungsgrundlage für eine nichtweiße Wählerschaft.“ Vielmehr würden die Themen Wirtschaft und Arbeitslosigkeit bei dieser Gruppe eine große Rolle spielen.

Maria Elvira Salazar, 59, neu gewählte Kongressabgeordnete aus Florida, argumentiert dagegen mit der gleichen Gesinnung der Republikaner und der Latinagemeinde. „Wir stehen für dieselben Werte wie traditionelle Familienmodelle, das Verbot von Abtreibung, den konservativen Katholizismus“, sagt sie dem Sender Fox News. Salazar kam als kleines Mädchen mit ihren Eltern aus Kuba in die USA, lebte in Miami und Puerto Rico und sieht sich heute als Repräsentantin der größten Minderheit im Land, die mit rund 60 Millionen Menschen 20 Prozent der Bevölkerung ausmacht. „Wir wollen Teil der Republikaner sein und warten auf unsere Einladung.“

Sie fühlen sich nicht rassistisch beleidigt, weil sie davon ausgehen, dass der Angriff Trumps auf neu ankommende Migranten abzielt

Laut Auswertungen wählt immerhin jeder dritte Latinx bei den US-Wahlen gelegentlich für die Republikaner, auch weil Trumps Wahlkampf laut einer Analyse der Zeitschrift The Atlantic den sozialen Wertekompass der Hispanics aus Individualismus, Klassenmobilität und Tradition widerspiegelt. Latinx-Wähler, die Trump unterstützen, hätten demnach unabhängig von Alter, Status und Migrationserfahrung eine andere Vision von dem, was es heißt, Amerikaner zu sein. Konservative Role Models wie das der jüngst ernannten Supreme-Court-Richterin Amy Coney Barrett, die mit ihren neun Kindern (zwei adoptierten sie und ihr Mann aus Haiti) laut US-Medien als die „Walmart-Soccer-Mom“ der Nation gilt, halten hierfür her.

Der Atlantic-Kolumnist Christian Paz sprach mit jungen Pro-Trump-Latinos und kommt zu diesem Schluss: „Es interessiert sie nicht, wenn der Präsident harsch über Migranten spricht, solange er die Grenzen sichert. Sie interessieren sich auch nicht für seine persönlichen Aussagen, solange er konservative Richter benennt und Abtreibung verurteilt. Und sie kümmern sich nicht so viel um systematischen Rassismus, weil sie glauben, dass jeder die Verantwortung für sich selbst übernehmen sollte.“

Den Eindruck belegt auch eine Untersuchung des US-Verbandes der Politikwissenschaftler. So haben Trumps Beschimpfungen der mexikanischen Einwanderer einen umgekehrten Effekt auf US-Bürger mit hispanischem Wurzeln. Sie fühlen sich nicht rassistisch beleidigt, weil sie davon ausgehen, dass der Angriff Trumps auf neu ankommende Migranten abzielt und nicht auf sie, heißt es in die Studie.

Trump, der Erfolgsmensch

Republikanerinnen mit hispanischem Hintergrund wie Maria Salazar bemühen bei ihren Erklärungen zudem immer wieder den „Sozialismus“ der Demokraten, die linke, vermeintlich antiautoritäre Politik Bernie Sanders, die im Widerspruch zu Kirche, Law and Order und dem einen starken Mann steht, der sein Glück durch sein eigenes Geschick selbst in die Hand nimmt. Für sie ist Trump ein millionenschwerer Unternehmer, der seinen Weg zum Erfolg gegangen ist. So bleibt er für viele Anhänger der personifizierte amerikanische Traum, und dieser ist für jeden, der es sich leisten kann, auch sichtbar. Im Trump-Hotel in Las Vegas, wo der US-Präsident vor Kurzem auftrat, wird das Licht des 64-stöckigen Gebäudes durch spezielles Fensterglas zu jeder Tageszeit golden auf die Marmorterrasse und das Poolwasser reflektiert.

Golden scheint in Kalifornien normalerweise auch die Sonne auf die kilometerlangen Traubenplantagen der Farmen in Delano, einer Stadt mit 53.000 Einwohnern, eine Autobahnstunde von Los Angeles entfernt. María del Refugio Gómez Alfaro, 67, ist eine von Zehntausenden Arbeiter:innen, die tagsüber für derzeit 8 US-Dollar Stundenlohn auf den Feldern Rebe für Rebe ernten. Vielleicht sind es bald 10 Dollar, habe das Unternehmen seinen Mitarbeiter:innen kurz vor der Präsidentschaftswahl verkündet, denn Amtsinhaber Donald Trump persönlich würde sich hier für bessere Bezahlung einsetzen. So erzählt sie es auf Skype, ihre Enkelin Nayeli Arevalo Barrera übersetzt.

„Aber meine Großmutter kümmert sich nicht um Politik. Obwohl sie einen amerikanischen Pass besitzt, hat sie nicht gewählt. Sie würde sich nie instrumentalisieren lassen“, sagt die Enkelin. Ihr halbes Leben pendle ihre Großmutter nun schon zwischen Mexiko und Kalifornien, um ihrer Familie ein gutes Leben bieten zu können. Dass sie heute in Deutschland Neuropsychologie in der Universität Kaiserslautern studieren könne, verdanke sie der Erntearbeit ihrer Großmutter.

„Sonst wäre meine Mutter als junge Frau nicht Ärztin in Mexiko geworden, und ich würde hier und heute nicht im Seminar sitzen.“ Dass Menschen der hispanischen Community Trump und die Republikaner für ihre konservativen Werte wählen würden, hält sie wiederum für Blödsinn. Sicher seien viele Lateinamerikaner traditionsbewusst, aber vor allem komme es der Mehrheit auf die Sicherheit ihres Jobs und ihre wirtschaftliche Situation an. „Menschen wählen den, der für sie am mächtigsten ist und am meisten bewirken kann.“

Als Beispiel dafür nennt sie die Region um Delano, die als ökonomische Supermacht mehr als die Hälfte aller Früchte und Nüsse in den Vereinigten Staaten produziere. Seit Jahrzehnten versuchten Lobbyist:innen der kalifornischen Landwirtschaft, den Status illegal eingereister Südamerikaner so zu legalisieren, dass es für die Agrarindustrie leichter würde, sie ins Land zu bringen. „Alle Kolleg:innen meiner Großmutter haben hier für Trump gestimmt, wenn sie gewählt haben“, ist sie sich sicher. Auch habe die Republikanische Partei der venezolanischen Community Stabilität in ihrem Heimatland versprochen. „Die Demokraten bieten dieser Gruppe nichts an, die Republikaner schon“, ist Arevalo Barrera überzeugt. So würden viele Einwanderer zu ihrem üblichen Schluss kommen: „Besser als nichts.“

Leser*innenkommentare

FancyBeard

Die Situation sollte den Demokraten aufzeigen, dass sie durch eine Politik der kleinen Schritte viele Wähler wieder von sich überzeugen können, wie Trump es eben zB. mit der Gefängnisreform tat.