Männlichkeit im Gropius Bau Berlin: Die Suche nach dem neuen Mann

Eine große Ausstellung will die Darstellung von Maskulinität in der Fotografie dechiffrieren. Das gelingt aber nicht ganz.

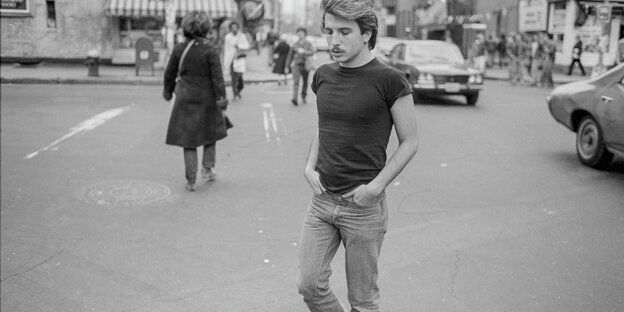

Aus der Serie „Christopher Street“ Foto: Foto: Sunil Gupta/VG Bild-Kunst, Bonn

Da hängt er. Gleich zu Beginn der Ausstellung begrüßt er die Besucher*innen: der alte weiße Mann. Als der US-amerikanische Künstler John Coplans damit begann, seinen nackten Körper fotografisch abzubilden war er schon über 60. Seine „Self-Portraits“ zeigen nie sein Gesicht, nur seinen in die Jahre gekommenen Körper. „Frieze No. 2“ ist nun Teil der Schau „Masculinities. Liberation Through Photography“ im Berliner Gropius Bau.

Es besteht aus vier schmalen Streifen, auf denen Coplans seinen Leib jeweils zu zwängen scheint. Sogenannte Problemzonen in Lebensgröße, denn dieser Leib – Coplans ist bei der Aufnahme 74 – hat Falten und Speckrollen. Bauch und Po hängen, die Muskeln sind erschlafft. Er weist also Zeichen der Alterung auf und wird so, für Männer eher unüblich, nun taxierenden Blicken ausgesetzt. Fragil lässt ihn das wirken, trotz seiner überflüssigen Pfunde.

Coplans Selbstporträts sind ein passender Auftakt. Sie geben die Richtung für die Ausstellung vor, die zum Wochenende im Gropius Bau eröffnet wird. Um den Mann geht es darin, um Bilder von Männlichkeit, wie sie die Fotografie seit den 1960ern reproduziert, aber auch konstruiert. Es steht nicht gut um ihn, den Mann. Er gilt als Modernisierungsverlierer, der von toxischen Vorbildern gelenkt wird. Von der Krise der Männlichkeit ist seit Jahren die Rede, angetrieben durch Debatten wie #metoo, um mit ihrer Potenz prahlende Patriarchen, aber auch um Genderidentitäten und deren Grenzen.

„Masculinities“ steht hier bewusst im Plural. Durchlässiger und diverser sind die Männerbilder in den vergangenen Jahrzehnten geworden, vielschichtiger, aber auch verwirrender. Von Widersprüchlichkeit und Komplexität ist im Text zur Ausstellung zu lesen, die qua Untertitel durch Fotografie befreien will. Aber: wovon überhaupt?

Befreiung durch die Fotografie

„Masculinities. Liberation through Photography“ wurde vom Londoner Barbican Centre konzipiert. Alona Pardo hat die Ausstellung, deren illustre Künstler*innenliste Robert Mapplethorpe, Richard Avedon, Rineke Dijkstra, Wolfgang Tillmans oder Catherine Opie und 45 weitere Namen umfasst, kuratiert. In Berlin läuft sie im Rahmen des European Month of Photography 2020 und wird vermutlich ein großes Publikum finden.

Ohne Zweifel versammelt „Masculinities“ fantastische Arbeiten, ikonische Fotografien, die man in solcher Breite lange nicht gesehen hat, Werke großer Künstler*innen. Am Ende bleibt trotzdem ein fader Beigeschmack. Seltsam museal wirkt die Zusammenstellung, angesichts des ebenso brisanten wie zeitlosen Themas.

Gegliedert ist die Schau in sechs Kapitel. Sie handeln von männlichen Archetypen, vom vermeintlich starken Mann, von Cowboys, Bodybuildern, Soldaten oder Wrestlern. Es geht um Macht, Patriarchat und Raum, dann um Familie und Vaterschaft, um den queeren Mann, die Rückeroberung des Schwarzen männlichen Körpers und schließlich um den weiblichen Blick auf Männer. So weit so schlüssig.

Seltsam museal wirkt die Schau angesichts des brisanten Themas

Weniger verständlich ist, dass Pardo den Schwerpunkt auf Arbeiten aus den 1960er bis 90er Jahren legte und es verpasste, diesen ebenso starke zeitgenössische, weniger erwartbare Positionen an die Seite zu stellen.

Der weibliche Blick

So etwa im letzten der sechs Kapitel. Großartig sind die dafür ausgewählten Abhandlungen zum weiblichen Blick aufs männliche Geschlecht allesamt: Marianne Wex’ Forschungen zu „Weiblichen und männlichen Körpersprache als Ergebnis von patriarchalen Strukturen“ (1977). Ihre fotografischen Studien zu mehr oder weniger raumeinnehmenden Knie- oder anderen Haltungen von Frauen im Vergleich zu Männern. Auch Laurie Andersons Catcaller-Serie „Fully Automated Nikon (Object/Objection/Objectivity)“ aus 1973 ist dabei oder Ana Mendietas Bart-Performance aus dem Jahr 1972.

Catherine Opie, Rusty, 2008 Foto: Regen Projects, L.A.; Thomas Dane Gallery, London

Die jüngste der Arbeiten in diesem Kapitel, ist das dreiminütige Video „Rich“ der britischen Künstlerin Hilary Lloyd. Es hält einen intimen Moment zwischen zwei heterosexuellen Männern fest, als der eine dem anderen den Kopf rasiert. 1999 hat Lloyd das aufgenommen. Haben Frauen diesem Diskurs seitdem wirklich nichts Relevantes mehr hinzugefügt? Oder ist diese Auslassung aktueller Erwiderungen als Aufforderung zu verstehen, selbst danach zu suchen?

Auch in den anderen Räumen steht man immer wieder vor den Bildern und fragt sich gerade angesichts der heutigen Omnipräsenz fotografischer Bilder nach Aktualisierungen. Sind es noch dieselben Codes, mit denen schwule Männer ihre Vorlieben nonverbal kommunizieren wie in Hal Fischers herrlich-komischer Foto-Text-Serie „Gay Semiotics“?

Im Kapitel zum queeren Mann sind diese zu sehen. Eine gute Idee war es, diesem in der Berliner Version der Ausstellung am meisten Raum zu geben. Gewidmet wird dieser unter anderem Rotimi Fani-Kayode, dem 1989 verstorbenen, nigerianisch-britischen Fotograf und dessen sinnlich-eleganten Kompositionen, in der postkoloniale Fragestellungen wie Gendernormen gleichermaßen unterlaufen werden.

Rätselhafte Details

Oder, um zwei der jüngeren Künstler*innen zu nennen, Paul Mpagi Sepuya verfremdete Porträts oder Elle Pérez’ Aufnahmen von zunächst rätselhaften Details, deren komplexe Bedeutung sich erst bei näherer Betrachtung erschließt.

Toll, auch was die Hängung betrifft, sind die Arbeiten von Sunil Gupta integriert: Auf sich gegenüberliegenden Wänden sind zwei Serien des Aktivisten und Künstlers zu sehen. Beide handeln von Sichtbarkeit queerer Männer, jedoch in völlig verschiedenen Kontexten. Auf der einen Seite sind das seine Aufnahmen von der Christopher Street in New York 1976 – nach Stonewall und noch vor Aids, Momentaufnahmen einer Zeit des Aufbruchs und Aufbegehrens.

Auf der anderen solche aus seinem Geburtsland Indien, fotografiert in den 1980ern, Bilder aus heimlichen Cruisinggebieten Neu-Delhis, versehen mit Zitaten der Männer.

Berührend ist das, aufrührend sogar. Dennoch: Auch hier hätte es sich gelohnt Erzählstränge von Künstler*innen aus dem Hier und Jetzt, aus unserer politischen, ökonomischen, gesellschaftlichen Realität heraus weiterdrehen zu lassen. Die Befreiung durch Fotografie – sie steht weiterhin aus.

Leser*innenkommentare

Anton Eduardowitsch Hlebnikov

:Just my two cents:

Die Ausstellung kritisiert soziale Realitäten, deren Überwindung in einem gewissen Teil von Deutschland Staatsprogramm war und die dann, wenigstens in Teilen auch überwunden waren. Um einige konkrete Stichworte zu nennen: - Abwesenheit des gender pay gap (alle mehr oder weniger gleich frugal) , - höhere Akzeptanz von Ehescheidungen, wilder Ehe, unehelichen Kindern und Abtreibungen.- flächendeckende Vorhaltung von Kinderbetreuung, und damit einhergehend mehr Frauen in Arbeit. Die Quote lag Ende der 80er Jahre bei 78%, das bedeutet auch, dass rund 4 von 5 Frauen ihre schlechtere Hälfte im Zweifelsfall mit einem "rutsch mir den Buckel runter" vor die Tür setzen konnten.

Ja, das hat was gemacht mit dem Verhältnis der Geschlechter.

Nein, als Mann (leider, leider "cis"), in diesem besagten Teil (außerhalb einer Ehe) geboren und dazu von zwei Frauen erzogen (eine Mutter, die zurecht die "rutsch-mir-den-Buckel-runter"-Karte ausgespielt hatte plus eine um einiges ältere Schwester) konnte ich mit den vielen Negativbeispielen fehlgeleiteter Pseudomännlichkeit (Schwarzenegger, Nazigeneräle, Brüllwettbewerb britischer Burschenschaftler) in der "masculinities"-Ausstellung wenig anfangen. Dass Männer doof sind kann, um mit Tocotronic zu sprechen, als bekannt vorausgesetzt werden. Interessant wird's dann, wenn die nicht-doofen Männer gezeigt werden. Kultur ist Nachahmung (Jacob Burckhardt) - Es braucht (mehr) valable Vorbilder.

:Just my two cents: