Aufarbeitung von Kolonialgeschichte: Noch fehlt es an wirklicher Wahl

Das Ethnologische Museum geht in Sachen Kolonialkunst Kooperation mit Namibia ein. Ein Wochenkommentar.

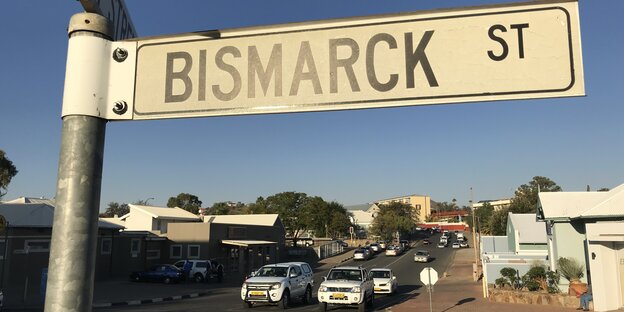

Koloniale Spuren weisen in Namibias Hauptstadt Winhuk den Weg Foto: dpa

Keine Frage: „Confronting Colonial Pasts, Envisioning Creative Futures“ ist ein wegweisendes Projekt. Die ethnologischen Sammlungen Berlins für die Nachkommen der Kolonisierten aus „Deutsch-Südwestafrika“ zu öffnen und einige Objekte nach Namibia zurückzugeben, ist richtig und überfällig. Zumal die Vorstellung der Kooperation am Mittwoch gezeigt hat, dass die Namibier zum Teil weit mehr über die Objekte wissen als die hiesigen Experten. Man ist versucht zu fragen: Was wollte und will man hier eigentlich mit diesen Zigtausenden Objekten, wenn die Experten oft gar nicht wissen, was ihr Zweck, ihr spirituelle oder kulturelle Bedeutung in der Herkunftsgesellschaft war und teilweise heute noch ist?

Das Projekt zeigt also einen Weg auf, wie die verstaubten Sammlungen heute sinnvoll genutzt werden können: als Pfad für die Nachfahren der Kolonisierten in die Kulturen ihrer Vorväter, die von unseren Vorfahren gewaltsam verändert, oft genug zerstört worden sind. Gut möglich, dass die Reaktivierung von Wissen über die Vorstellungswelten, Handwerkskünste und Traditionen ihrer Vorfahren den Namibiern am Ende auch mehr Selbstbewusstsein gibt. Vielleicht sogar in ihrem Auftreten gegenüber der ehemaligen Kolonialmacht?

Das Projekt zeigt aber auch, wo bislang die Grenzen der kolonialen Vergangenheitsbewältigung sind. Es waren die Namibier, die 2015 in Berlin anklopften und baten, in den hiesigen Archiven stöbern zu dürfen! Eigentlich müsste es andersherum sein: Die Verwalter der hiesigen Sammlungen müssten von sich aus den Herkunftsgesellschaften anbieten, wenn sie mögen, die Objekte zu beforschen und wieder an sich zu nehmen.

Das Projekt zeigt auch die Grenzen der Vergangenheitsbewältigung

Zwar gibt sich die Stiftung Preußischer Kulturbesitz – als „Hüterin“ der Sammlungen – weit konzilianter als früher, ihr Präsident Hermann Parzinger verstieg sich am Mittwoch sogar zu der an Namibia gerichteten Aussage: Sie sagen uns, was Sie wollen – wir machen das! In der Praxis handelt man aber offenbar nur, soweit unbedingt nötig. Oder warum leiht man die Objekte jetzt nur an Namibia aus, statt zu sagen: „Behaltet sie bitte für immer“?

Dass es anders gehen kann, zeigt das niederländische Weltkulturenmuseum im Fall der Benin-Bronzen, die international als Paradebeispiel für koloniale Raubkunst gelten. Berlin will seine Benin-Bronzen, also einen Teil davon, vorerst nur ausleihen – mit der Begründung, es gebe gar kein offizielles Rückgabeersuchen der nigerianischen Regierung. Das ist zum einen Haarspalterei, weil das dortige Königshaus bekanntermaßen seit 50 Jahren die Rückgabe der geraubten Schätze fordert. Zum anderen muss man auf eine offizielle Anfrage auch gar nicht warten: Die Niederländer haben im März erklärt, sie würden trotzdem alle infrage kommenden Benin-Objekte identifizieren und zur Rückgabe anbieten. Denn nur dann haben die Nachfahren der Kolonisierten wirklich eine Wahl.