Syrische Flüchtlingskinder im Libanon: Die verlorene Generation

Oft sind sie die Ernährer ihrer Familie: Für viele syrische Jungen und Mädchen bedeutet die Flucht, ihre Kindheit aufzugeben.

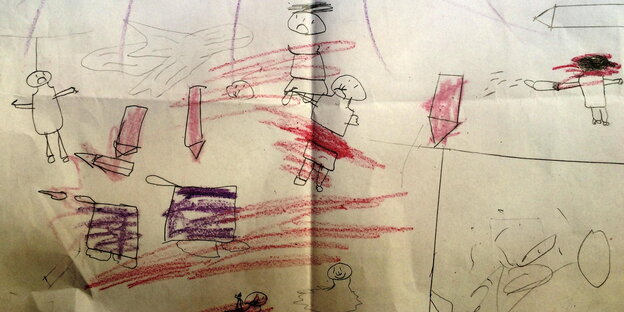

Zeichnung des achtjährigen Abdallah, der mit seiner Familie aus Syrien geflohen ist Bild: Karim El-Gawhary

BEIRUT taz | Ein paar Kinder lachen und stecken die bunten Steine gemeinsam zusammen. Andere sitzen alleine auf dem Boden, vollkommen in sich gekehrt, und setzen ein eigenes Haus zusammen. Aber eifrig bauen sie alle, die Gruppe von zwei Dutzend Kindern, an der langsam wachsenden Lego-Stadt.

Die Eltern haben die syrischen Flüchtlingskinder in diesem kleinen Warte- und Spielraum des UN-Flüchtlingswerkes UNHCR in Beirut abgegeben. Die Erwachsenen warten draußen zu Hunderten, haben ihr altes Leben im zerstörten Syrien hinter sich gelassen und stehen hier für ein neues an. Sie wollen sich von den UNHCR-Mitarbeitern, die in den weißen Containern hinter kleinen Amtsstubenfenstern sitzen, als Flüchtlinge registrieren lassen. Im Libanon gibt es offiziell bereits eine Million syrischer Flüchtlinge – die Dunkelziffer ist dagegen um mindestens ein Drittel höher.

Die Kinder, die mit Lego ihre Fantasiegebäude zusammenstecken, sind jene, die irgendwann einmal, wenn der Bürgerkrieg in Syrien vorbei ist, ihr Land nicht mit Plastiksteinen, sondern in Wirklichkeit wieder aufbauen müssen. Wie das ohne Bildung einmal zu schaffen sei, wisse heute niemand, sagt Minou Hexspor von der privaten Hilfsorganisation „War Child“ („Kriegskind“), die den Spielraum der Kinder leitet.

„Es ist eine verlorene Generation“, sagt sie und rechnet mit zwei Zahlen die bevorstehende Katastrophe vor: „Im Libanon leben eine halbe Million schulpflichtiger syrischer Flüchtlingskinder, für 320.000 von ihnen gibt es keine Schulplätze.“ Auf drei Einwohner im Libanon käme heute fast ein syrischer Flüchtling. Damit sei das libanesische Schulsystem vollkommen überfordert, selbst wenn viele öffentliche Schulen bereits auch in Nachmittagsschichten arbeiten. Und die internationalen Hilfsorganisationen? „Die haben gerade einmal für Bildung ein Drittel des Geldes, das eigentlich nötig wäre“, sagt die Holländerin resigniert.

Vollkommen traumatisiert

Dazu kommt, dass viele der Kinder vollkommen traumatisiert seien. „Viele haben psychologische und soziale Probleme. Sie haben Angehörige verloren, haben Verhaltensstörungen und wissen nicht, wie sie mit ihren eigenen Emotionen umgehen sollen“, erläutert Hexspor. „Manche machen im Alter von zehn wieder ins Bett. Andere haben Alpträume. Viele haben aufgestaute Aggressionen und streiten ständig. Andere ziehen sich vollkommen in sich selbst zurück.“

Selbst wenn es genug Schulplätze gäbe, für einen großen Teil der älteren Kinder schreibt das Leben einen anderen Plan. Ab dem Alter von zwölf Jahren gingen viele von ihnen arbeiten, um das Überleben der Familie im Libanon mit abzusichern, erzählt Hexspor weiter. Die Kinder arbeiten in Restaurants, in Fabriken, sie helfen in der Landwirtschaft, sie verkaufen Dinge auf der Straße oder arbeiten in Werkstätten, um Autos zu reparieren.

Diese kleinen Menschen, die ihre Kindheit in Werkstätten und hinter Ladentheken abgegeben haben, trifft man überall in Beirut. Beispielsweise den 13-jährigen Ahmad Hamadi. In einer kleinen Bäckerei verrichtet er den ganzen Tag allerlei Handlangerdienste. Er kehrt und schrubbt den Boden, er wischt die Theke und putzt die Vitrine. Aber meistens ist er in den engen Gassen zu Fuß unterwegs, um Bestellungen auszuliefern. „Ich komme aus einem Dorf in der Nähe Aleppos. Wir sind hierhergekommen, nachdem unser Haus im Krieg zerstört wurde“, erzählt der aufgeweckte Junge. Er ist stolz darauf, Arbeit gefunden zu haben. „Ich bekomme umgerechnet 19 Euro pro Woche dafür und kann damit helfen, die Ausgaben unserer Familie zu decken“, berichtet er.

Billige Arbeitskräfte

„Hoffentlich werden wir eines Tages wieder nach Syrien zurückkehren. Mein Traum wäre es, wieder in die Schule zu gehen und eines Tages Arzt zu werden“, fügt Ahmad noch hinzu. Wirklich daran glauben kann er aber nicht. „Ich habe ohnehin alles vergessen, was ich früher in Syrien in der Schule gelernt habe“, sagt er, lächelt, nimmt die nächste Bestellung entgegen und macht sich auf den Weg. Er hat keine Zeit zu reden, er muss arbeiten.

Zurück bleibt sein Chef Ahmad Hassoun, der Bäcker, selbst ein Flüchtling aus Syrien und gerade einmal sechs Jahre älter als der kleine Ahmad. „Die syrischen Kinder arbeiten hier überall, für sie ist es wesentlich leichter, Arbeit zu finden, als für die Erwachsenen, weil sie billiger sind“, fasst er das Kalkül des informellen libanesischen Arbeitsmarktes zusammen. „Zwei arbeitende Kinder schaffen den Lohn eines Erwachsenen ran“, rechnet er aus.

Die Bäckerei befindet sich im Palästinenserlager Schatila, einem abgeschlossenen Viertel Beiruts. Es ist eine Ironie der Geschichte, dass die palästinensischen Flüchtlinge von einst nun die Neuankömmlinge aufnehmen. Fast 30.000 Menschen drängen sich auf einem halben Quadratkilometer zusammen. Die Hälfte der Einwohner des Palästinenserlagers kommt inzwischen aus Syrien, auch weil die Mieten hier billiger sind.

Die Palästinenserin Hoda al-Ajouz leitet eine kleine lokale Hilfsorganisation, die auch mit den syrischen Flüchtlingskindern im Lager zusammenarbeitet. Sie kennt hier fast jeden. „Es gibt noch jüngere Kinder als Ahmad, die arbeiten müssen“, erzählt sie. Da der Vater keine Arbeit fände, lebe die Familie von Ahmads Gehalt und von dem, was seine Mutter als Putzfrau verdiene. Manchmal nehme die Mutter auch Ahmads 14-jährige Schwester als Helferin mit zur Arbeit.

Raketen und Blut

Al-Ajouz führt durch das Lager. Es geht vorbei an zahlreichen Läden und Werkstätten, in eine kleine dunkle Gasse. Das einzige Licht kommt aus einem Internet-Café, in dem kleine Jungen kaum ansprechbar vor den Computern sitzen und War Games spielen. Die Gasse, durch die sie mit ihren virtuellen Kämpfern schleichen, um ihre Gegner zu erschießen, gleicht auf fatale Weise jener vor der Tür. Sie sind geflohen vor dem Krieg, gefangen im Kriegsspiel.

Ein paar Meter weiter kommen wir zu einer kleinen informellen Schule. Al-Ajouz führt in den ersten Stock in einen kleinen Raum, in dem ein Dutzend Grundschüler in U-Form an ihren Pulten sitzen und die begeistert das englische Alphabet nachsingen. „Am Vormittag lernen hier unsere palästinensischen Kinder, am Nachmittag die syrischen“, erzählt sie stolz. Die Arbeit mit den syrischen Kindern sei nicht einfach, sagt sie und zieht als Beweis ein paar Bilder aus dem Schrank.

Eines hat der achtjährige Abdallah gemalt. Unter einem dunkelvioletten Himmel ist schemenhaft ein Flugzeug zu sehen. Raketen schlagen ein. Der überwiegende Teil des Bildes ist Rot, das Blut, das aus einigen in der Mitte des Bildes zerrissenen schwarz gemalten Figuren fließt. Eine andere Figur schießt auf sie ein.

„Wenn sie hierherkommen, dann malen sie zuerst Bilder vom Krieg, von einschlagenden Raketen von Geschützen, von Kämpfen, in denen Blut fließt. Wir arbeiten lange mit ihnen, damit sie das vergessen. Irgendwann malen sie dann wieder wie andere Kinder. Dann malen sie das Meer oder die Berge oder sie zeichnen einen Beruf, den sie später einmal ausüben wollen“, erzählt Hoda al-Ajouz und holt ein neueres Bild des kleinen Abdallah hervor. Eine Schale mit buntem Obst hat er diesmal gemalt. Er hat noch zwei, drei Jahre vor sich, dann wird achtjährige Abdallah wie der Bäckerbote Ahmad wohl auch arbeiten gehen müssen.