Mit Unterwasserrobotern in die Tiefsee: Unbemannt ins Unbekannte

Die Tiefsee ist weitaus weniger erforscht als die Oberfläche von Mars oder Mond. Neue Unterwasserroboter könnten bei der Entdeckung der Terra incognita helfen.

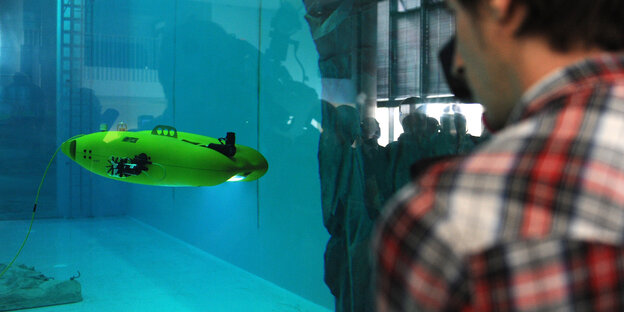

Unterwasserroboter „Dragon“ im neuen Testbecken des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Bremen. Bild: dpa

800 Meter unter der Wasseroberfläche ist das Meer tiefschwarz. Langsam sinkt das Tauchboot weiter hinab in die Tiefsee. Auf 3.000 Metern liegt die Wassertemperatur bei null Grad. 300 Bar drücken auf die Außenhülle. Scheinwerfer tauchen den größten Lebensraum des Planeten in unwirkliches Licht. Dickes Glas trennt die Forscher von Millionen Meeresbewohnern, viele nahezu unbekannt.

„Über die Tiefsee wissen wir weniger als über die Mondoberfläche“, sagt Antje Boetius, Biologin am Alfred-Wegener-Institut – Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven. Hauptgrund dafür: Die Erforschung ist mühsam. Ein Tauchboot muss nach acht Stunden auftauchen, sonst werden Luft und Energie knapp. „Die Füße werden kalt und es gibt keine Toilette“, fügt Antje Boetius lachend hinzu.

Die Orientierung ist kniffelig: Verlässliche Tiefseekarten gibt es kaum. GPS-Geräte funktionieren schon wenige Meter unterhalb der Meeresoberfläche nicht mehr. Der Einsatz von Forschungsschiffen ist teuer, bis zu 50.000 Euro pro Tag. Als Alternative zu bemannten Tiefseeexpeditionen werden autonome Tauchroboter wichtiger. An einer neuen Generation der AUVs – Autonomous Underwater Vehicles – arbeiten Wissenschaftler vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI).

„Für die Erschließung der Tiefsee brauchen wir selbstständige Roboter“, sagt Marc Ronthaler. Am Bremer Stadtrand simulieren er und seine Kollegen mögliche Missionen in einem 3,4 Millionen Liter Salzwasserbecken. In acht Meter Tiefe steht darin ein Windrad-Fundament gleich neben dem Kontrollterminal einer Ölplattform. Maßstab 1:4. Über einer Pipeline, quer durch das Becken verlegt, schwebt gerade ein Tauchroboter. Mit Sonar, Kamera und Laser tastet er sich am Rohr entlang.

Mit diesen „Sinnen“ sucht er nach Schäden und Unterspülungen. In naher Zukunft könnte ein solches Modell Tausende Kilometer Pipeline auf dem Meeresgrund warten. Bisher beschwerliche Handarbeit: Roboter werden von Schiff aus ferngesteuert. Von oben sichert ein Glasfaserkabel die Energieversorgung und Datenverbindung. Am Bildschirm überwacht ein Mitarbeiter die Arbeit. Alle drei Stunden gibt es einen Schichtwechsel. Die Arbeit ist anstrengend, der Einsatz eigentlich zu teuer.

Kein Wunder also, dass autonome Erkundungsroboter bei Forschung und Industrie auf Interesse stoßen. Eine Idee: Roboterschwärme könnten die Tiefsee kartieren und, ausgestattet mit Kameras und Sensoren, wichtige Daten über das Ökosystem in der Tiefe sammeln. Bisher sind etwa 10 Prozent des Meeresbodens erforscht.

Unbekannte Gebirge

So stießen AWI-Forscher im letzten Jahr quasi im Vorbeifahren auf zwei Unterwasserberge. Trotz der Größe von Alpengipfeln war ihre Entdeckung Zufall. Doch kühne, durchaus beängstigende Zukunftsvisionen gehen weit über die Entdeckung der Tiefsee hinaus. Tief unten im Meer gibt es neben unbekanntem Leben auch Rohstoffe, Öl und Gas. In Schwarzen Rauchern und Manganknollen finden sich Zink, Kupfer, Gold und Silber. Noch ist ihre Erschließung zu teuer. Doch ein steigender Rohstoffbedarf macht die Ausbeutung immer wahrscheinlicher.

Die Pläne in der Industrie: In Fabriken auf dem Meeresboden werden die Rohstoffe abgebaut und verarbeitet. Nur Roboter wären in der Lage, in diesen Tiefen Pumpstationen zu verkabeln und tonnenschwere Teile zu verschrauben. „Sie könnten auch an den Fabriken stationiert werden, um die Anlage zu warten und Reparaturen durchzuführen“, sagt Ronthaler. Die dafür nötige Energie kommt von Ladestationen in der Tiefe. Per Induktion wie bei der elektrischen Zahnbürste.

Zum Glück ist das noch Zukunftsmusik. Mit Lithium-Batterien können Roboter etwa einen Tag lang autonom tauchen. Längere Einsätze sind nur mit unpraktischen Kabeln möglich. Auch an präzises Arbeiten unter Wasser ist kaum zu denken. Die meisten Tiefseeroboter sind grobschlächtige Kraftprotze. Messgeräte und Proben gehen in ihren Händen leicht kaputt. Bei der Montage können sie nur rausreißen oder reinschlagen.

Roboter mit Feingefühl

Am DFKI ist man schon ein Stück weiter. Die Wissenschaftler haben eine feinfühlige Roboterhand entwickelt. Jeder Finger ist mit 800 Sensoren bestückt. Selbst zerbrechliche Tiefseekorallen ließen sich damit abtasten und per Datenbank einordnen. Im Labor funktioniert das schon gut. Doch außerhalb der Modellversuche ist die Euphorie über die autonomen und feinfühligen Roboter noch begrenzt.

„Die Industrie sieht den Nutzen, nur die Angebote sind nicht ausreichend. Tiefseeroboter sind von der Zuverlässigkeit ihrer Landkollegen weit entfernt“, erklärt Thomas Rauschenbach vom Fraunhofer-Institut für Optronik, Systemtechnik und Bildauswertung (IOSB) in Ilmenau.

Unter den Unzulänglichkeiten leidet auch die Tiefseeforschung. An Bord des AWI-Forschungsschiffs „Polarstern“ kommt ein Tiefseeroboter nur projektweise, aus Kostengründen. Unterwasserfahrzeuge sind meist teure Einzelanfertigungen und müssen nach einem längeren Forschungseinsatz aufwendig repariert werden. Bei schlechtem Wetter starten sie gar nicht. Mit etwas Pech scheitern so lang geplante Expeditionen an den Tücken der Technik.

Roboter aus der Serienfertigung

„Die nächste Generation muss kleiner, robuster und billiger werden“, erklärt Rauschenbach. Am Ilmenauer Fraunhofer-Institut arbeitet man deshalb an serienmäßigen Robotern, mit offener Schnittstelle für eigene Programme und Werkzeuge. Die Hoffnung: Gelingt der Schritt zur Serienmäßigkeit, könnten in fünf, vielleicht zehn Jahren autonome Explorationsroboter auf Forschungsschiffen und bei der Pipeline-Inspektion Normalität sein. „Bis zu autonomen Reparaturen wird es noch länger dauern“, sagt der Robotikexperte.

Vorerst hat die Vermessung der Tiefsee ohnehin Vorrang, gerade für einen besseren Schutz der Terra incognita. Genau dafür braucht es nämlich mehr Daten darüber, wie das Ökosystem der Tiefsee funktioniert und wie es sich durch den Klimawandel und Umweltverschmutzung verändert. „Es ist ein internationales Ziel, die Artenvielfalt der Tiefsee zu bewahren. Das wird aber schwer, wenn wir nichts über die Arten und ihr Vorkommen wissen“, sagt Boetius.

Bisher sind die Schlüsselarten nur bruchstückhaft identifiziert, die Verbreitungsgebiete kaum bekannt. Auch der drohende Tiefseebergbau macht dieses Wissen dringend nötig. Schutzgebiete und Ausgleichsflächen zu schaffen, wie bei Landbergbau üblich, wäre mit heutigem Forschungsstand kaum möglich.