200 Jahre Reformjudentum: Die Hamburger Schule

In Hamburg feiern liberale Juden die Gründung des Vereins „Israelitischer Tempel“. Vor 200 Jahren begann so der Versuch, sich möglichst weit zu assimilieren.

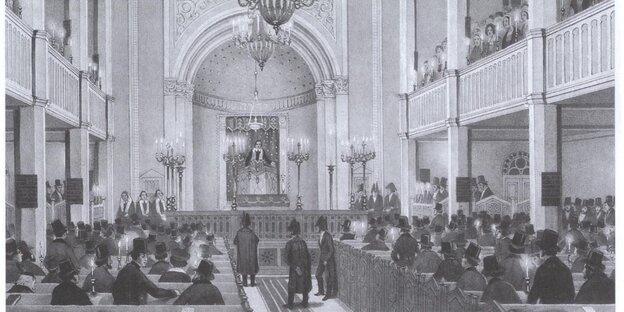

Einweihung des reformierten Tempels in der Poolstraße 1844 Foto: Heinrich Jessen

HAMBURG taz | Es ging um etwas sehr Altes und etwas recht Neues: „Bei den Hamburger Juden begann die Erfindung neuer Traditionen am 11. Dezember 1817“, schreibt der Historiker Andreas Brämer, stellvertretender Leiter des ebendort ansässigen Instituts für die Geschichte der deutschen Juden. An jenem Tag im Dezember vor 200 Jahren also trafen sich „65 jüdische Hausväter, überwiegend aus der gehobenen Mittelschicht“, und unterzeichneten „in feierlicher Prozedur“ ein Dokument, dessen Reichweite damals wohl noch nicht recht absehbar war: Es war die Gründungsurkunde eines Vereins – es waren schließlich deutsche jüdische Hausväter –, des „Neuen Israelitischen Tempelvereins“.

Dahinter stand ein Unbehagen an den weit zurückreichenden Traditionen des Judentums, dieser alten Religion; Traditionen, die dem Menschen der Gegenwart immer weniger nahe seien. Der verstand ja vielfach schon die hebräische Sprache nicht mehr, in der die Überlieferung verfasst war und das Ritual abgehalten wurde; überhaupt war ihm fremd, was Jahrtausende lang nicht hinterfragt worden war: So beschrieben die Hamburger Vereinsgründer die Lage. „Es ging um eine Germanisierung, Ästhetisierung und Vereinfachung des Gottesdienstes“, so Brämer.

Das gelobte Land trat in den Hintergrund

Das war keine reine Formsache, das rührte auch am Inhalt: Zwar verschwanden die Bezugnahme auf die angestammte Heimat des jüdischen Volkes und die Hoffnung auf eine Wiedererrichtung des dortigen Tempels nicht ganz, aber sie traten in den Hintergrund – zugunsten einer Akzeptanz des Daseins hier und jetzt, unter Andersgläubigen also, mit deren je eigener Sprache und Gepflogenheiten. Dagegen hielten traditionsbewusstere, orthodoxe Juden an diesen Fernzielen fest, und der Zionismus sollte dann ein konkreter Schritt werden, ihnen auch näher zu kommen.

Demgegenüber legten es die Vereinsgründer von 1817 aufs Ankommen an, aufs Akzeptiertwerden diesseits des Heiligen Landes: Statt von Rabbiner und Synagoge sprachen sie lieber von „Prediger“ und „Tempel“, und einen solchen konnten sie weniger als ein Jahr nach der Vereinsgründung in der Hamburger Neustadt eröffnen: Ab dem Oktober 1818 wurden dort, Brunnen-/Ecke Steinstraße die Predigten mindestens teilweise in deutscher Sprache gehalten, wobei der Prediger Ornat trug, eine besondere Kleidung also, wie es bei den Christen verbreitet war; auch übernahm er hier teils Aufgaben, die traditionell dem Kantor zukamen. Die Frauen saßen zwar auch im Hamburger Tempel getrennt von den Männern – aber nur auf einer Empore, und nicht hinter Gittern.

Über den Hafen in die Welt

Sie waren damit nicht die ersten ihrer Art auf heute deutschem Boden: Eine reformorientierte Schule mitsamt angeschlossener Synagoge hatte 1801 der Pädagoge und Unternehmer Israel Jacobson im heute niedersächsischen Seesen eingerichtet. Dass aber die Hamburger Idee des Reformjudentums auch andernorts Beachtung fand, ja: zum Erfolgsmodell wurde – es hatte, klar, mit dem Hafen zu tun und den Handelsbeziehungen in alle Welt. 1820 erlebte Leipzig im Rahmen der dortigen Messe einen ersten Gottesdienst „im Stil des Hamburger Tempels“, im US-amerikanischen Baltimore eröffnete 1842 ein Tempel ausdrücklich nach Hamburger Vorbild, ein weiterer folgte 1845 in New York; bis heute berufen sich Gemeinden in Nordamerika auf diese Reformierten.

„Zahlreiche bedeutende Männer“ habe die Tempelvereinigung „unter ihren Führern und Mitgliedern“ gehabt, heißt es nicht ohne Stolz in der Festschrift, die 100 Jahre nach Gründung, im Oktober 1918, herauskam. Hingewiesen wird darin prominent auch auf den Bankier und Mäzen Salomon Heine: Der stand den Reformern wohlwollend gegenüber, während seinen berühmteren Neffen, den Dichter Heinrich Heine, echte Sorge umtrieb: Er hielt eine dauerhafte Spaltung des Judentums für möglich.

1918 hatten die Reformer ihren ersten Tempel längst verlassen: 1842 war in der nahe gelegenen Poolstraße mit dem Bau eines neuen, größeren begonnen worden, 1844 wurde dieser eingeweiht. Reste davon stehen bis heute im Hinterhof eines denkmalgeschützten Ensembles: Was fehlt, fiel 1944 dem Krieg zum Opfer, aber nicht der „Reichspogromnacht“ 1938: Da nämlich war der Bau schon aufgegeben, zugunsten des dritten Hamburger Tempels in der Oberstraße; zudem sollen die Brandstifter in Braun die Immobilie verschont haben. weil die im Hinterhof lag – und Feuer auch „arischen“ Häusern hätte gefährlich werden können.

Den kompletten Schwerpunkt der taz nord zur Bedeutung Hamburgs für das Reformjudentum lesen Sie in der taz am Wochenende am Kiosk oder digital hier.