Clubfilmnächte in Berlin: Ekstase und Exodus

Paradiso in Amsterdam, Manchester-House, „Desert Shows“: Fünf Filmabende im Club widmen sich spannenden subkulturellen Phänomenen.

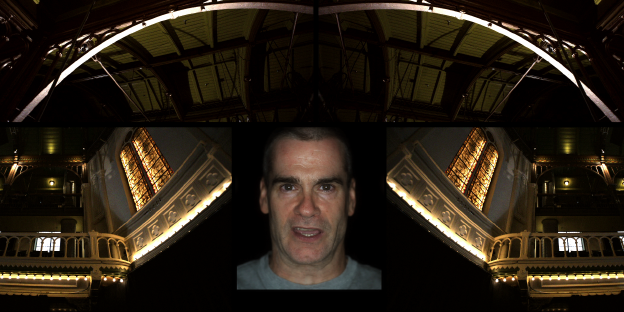

„Es ist eigentlich so viel mehr als nur ein Gebäude mit einer Bühne“: Henry Rollins über das Paradiso Foto: J. Berkvens/NTR television

Henry Rollins meditiert. Er sitzt backstage auf einem Sofa, beugt den Kopf nach vorne, spricht mantraartig einen Text vor sich hin. Gleich geht’s da raus. Raus auf die Bühne des Paradiso in Amsterdam, diesem Konzertort mit der langen, bewegten Geschichte, dem sich selbst ein Bulldozer wie Rollins fast demütig, ehrfürchtig nähert.

„Sicher, am Ende ist es nur ein Gebäude mit einer Bühne. Aber eigentlich ist es viel mehr als das“, erklärt er in dem Dokumentarfilm „Paradiso, An Amsterdam Stage Affair“, „all diese Leute standen hier vor dir auf der Bühne. Und jetzt du. Das ist wirklich etwas, was dir durch den Kopf geht.“

Mit „all diesen Leuten“ meint Rollins etwa Pink Floyd, Captain Beefheart oder das Sun Ra Arkestra, die in den Anfangsjahren des 1968 eröffneten Clubs spielten; später fügten sich Patti Smith, die Sex Pistols, die Ramones, die Dead Kennedys, Joy Division, Prince und Nirvana in die illustre Reihe ein. Um einige wenige zu nennen.

Das Paradiso ist eine echte Kathedrale der Gegenkultur, denn die in einer alten Kirche angesiedelte Venue war schon zu 68er- und Hippie-Zeiten der place to be und ein beliebter Ort, um Drogen zu konsumieren. Später übernahmen die Punks und die Waver.

Schon von außen macht der neoromanische Bau nahe dem berühmten Leidseplein ordentlich Eindruck, von innen strahlt er trotz der kirchlichen Anmutung mit seinen Balustraden etwas Warmes aus. Der Film von Jeroen Berkvens, der sich dieser Clubkulturlegende widmet, erzählt die Paradiso-Geschichte mittels vieler Interviews und Konzertausschnitte – aber dank der Überblenden, des oft verwendeten Splitscreens und der Detailaufnahmen auch nicht auf allzu konventionelle Art und Weise.

Zu sehen ist der selten gezeigte Film über das Paradiso (aus dem Jahr 2012) im Rahmen der Berliner Clubfilmnächte im SO36. Die Reihe hat Andreas Döhler, ehemaliger Betreiber der Programmkinos Central und Eiszeit, vor zwei Jahren ins Leben gerufen; an fünf Abenden hintereinander werden Filme zu sub- und clubkulturellen Themen gezeigt. Für die Projektionen geht man erfreulicherweise in die Clubs der Stadt.

„Generator Parties“

„Das Haçienda war wie ein Raumschiff, das in Manchester landet. Revolutionär, leuchtend. Es gab zuvor keinen Club wie diesen“

Die Auswahl der Filme ist dabei, nicht nur was diesen Film betrifft, sehr gelungen. Denn Dokumentationen wie „Manchester Keeps On Dancing“ über die frühe Acid-House-Szene und „Desolation Center“ über die ersten „Generator Parties“ in der Wüste außerhalb von Los Angeles etwa vermitteln denen, die nicht dabei waren, ein Verständnis dafür, wie und warum sich diese Subkulturen bildeten und was die entstandenen Orte und Bewegungen für die Menschen bedeuteten, sozial, lebensweltlich, atmosphärisch.

So kann man in „Manchester Keeps On Dancing“ (2017) von Javi Senz nachverfolgen, welchen Wandel es für die Industriestadt bedeutete, als in der zweiten Hälfte der achtziger Jahre der House aus Chicago herüberschwappte. Im Zentrum des Films steht die Szene rund um den berühmten Club Haçienda, der 1997 die Pforten schloss und der nicht zum ersten Mal Gegenstand eines Films ist.

Regisseur Senz fokussiert hier zum einen stark auf die Initialzündung Housemusik, die den bereits seit 1982 bestehenden Club grundlegend veränderte. Mike Pickering, DJ im Haçienda zu jener Zeit, beschreibt das im Film eindrücklich: „So grau, wie Manchester damals war, erschien einem das Haçienda wie ein Raumschiff, das in der Stadt landet. So revolutionär, so leuchtend. Es gab zuvor keinen Club wie diesen.“

Die Leute begannen anders, roboterartig zu tanzen, berichten die Protagonisten der damaligen Zeit – neben Pickering kommen etwa Greg Wilson und Marshall Jefferson zu Wort. Die Besucher groovten sich in Trance und Ekstase, wobei sie zunächst natürlich gar nicht wussten, dass sie zu Housemusik tanzten.

Denn als frühe Houseplatten wie „No Way Back“ von Adonis in England eintrafen, fragten sich alle noch: „Was zur Hölle ist das?“ So etwas war neu. Insgesamt ist stark an der Dokumentation, dass verfolgt wird, wie Clubkultur Manchester prägte und bis heute prägt.

Der Film „Desolation Center“ (2018) dagegen nimmt Freiluftpartys in den Blick, und zwar ganz besondere. „Desolation Center“ hieß eine Reihe von Konzerten, die Veranstalter Stuart Swezey im L. A. der frühen Achtziger an ungewöhnliche Orte verlegte. Es war die Zeit von Bands wie Minutemen, die eine völlig andere Version von Punk auf die Bühne brachten und den Weg für die Entwicklung der Undergroundmusik in jener Dekade ebneten.

Punkkonzerte wurden seinerzeit in L. A. immer wieder von der Polizei angegriffen und aufgelöst. Also organisierte Stuart Swezey 1983 den „Mojave Exodus“: Mit Stromgeneratoren, Verstärkern und Instrumenten fuhren die jungen Punks mit dem Bus raus in die Wüste und veranstalteten dort ihre Konzerte.

Minutemen und Neubauten

Die Ersten waren ebenjene Minutemen und Savage Republic, später folgten legendäre Wüstengigs von den Einstürzenden Neubauten oder Sonic Youth. Dass Veranstalter Swezey heute als Filmemacher die Geschichte selbst nacherzählt, hätte dazu führen können, dass „Desolation Center“ zur Selbsthuldigung verkommt – in diesem Fall merkt man es aber kaum, dass einer der Beteiligten die Story nacherzählt.

Gemein ist all diesen Orte und Veranstaltungsreihen, dass sie Game Changer waren, um mal ein Modewort, genauer gesagt zwei, zu benutzen. Das Paradiso hat, wie bei dem Namen nicht anders zu erwarten, mit dafür gesorgt, dass Amsterdam ein Sehnsuchtsort der Gegenkultur wurde. Das Haçienda hat es geschafft, dass Manchester London in Sachen Clubkultur zeitweise überholte.

Und die Desert Shows haben prominente Nachahmer gefunden und später ein ganzes Genre – den Stoner Rock – maßgeblich beeinflusst. Ganz davon abgesehen, dass es das Burning Man Festival oder das (amerikanische) Lollapalooza ohne diese Konzerte wohl nicht gegeben hätte.

Es entsteht an diesen Orten, mit diesen Gigs eben immer etwas, was more than music ist. Der kanadische Musiker Patrick Watson findet in „Paradiso.

An Amsterdam Stage Affair“ treffende Worte dafür: „Für mich ist es mit der Musik ein bisschen wie mit der Architektur. Leute, die Gebäude entwerfen, schaffen sie als etwas, das größer ist als sie. In der Musik ist es ähnlich: Wenn du Songs mit dem Ansatz spielst, etwas zu schaffen, das größer ist als du, sind sie kraftvoller, denke ich.“ Ebendiesen Ansatz und die Magie der Orte bringen die Filme der Clubfilmnächte bestens rüber.