Roman wiedergelesen: Hokuspokus im Teufelsmoor

Paul Madsacks antiokkultistischer Roman „Der Schwarze Magier“ ist der Schlüssel zu einer wiedergefundenen Plastik Bernhard Hoetgers.

War 82 Jahre verschollen: TET-Skulptur von Bernhard Hoetger. Foto: Bernd Schwabe/CC

BREMEN taz | Wo die Wirklichkeit zum Irrsinn wird, hat die Fantastik nicht mehr viel zu melden – und Satire schon gar nicht. Paul Madsacks Roman „Der Schwarze Magier“ von 1924 funktioniert als beides, obwohl er weder mit dem Verdrängten spielt, noch verborgene Missstände auftut und der Lächerlichkeit preisgibt. Tatsächlich – das hat die Wiederentdeckung von Bernhard Hoetgers 82 Jahre lang verschollener TET-Plastik in diesem Sommer schlagartig in Erinnerung gerufen – wirkt der Text am übertriebensten da, wo er die reine Wahrheit erzählt.

Unsere Serie stellt in loser Folge Texte und literarische Werke vor, die von Norddeutschland handeln oder deren Autor*innen hier gelebt haben oder beides – und auf die aufmerksam zu machen es Gründe gibt.

Erneut lesen wir dafür Bücher, weil jeder meint, sie zu kennen, sie aber doch ganz anders verstanden werden müssten; weil keiner sie kennt, obwohl jeder sie kennen sollte; weil man nicht loskommt von ihnen; weil sie in Vergessenheit geraten sind oder weil sie zu Unrecht Ruhm und Publikum eingeheimst haben.

Zum Beispiel die Geschichte mit der magischen Keksstadt: Der Okkultist und Künstler Avantino schwatzt dem Konditorei-Magnaten Herrn Krümelmann die Idee auf, eine ägyptische Tempelstadt in Hannover zu errichten – mit Arbeiterwohnungen, Kinos, Cafés und gewaltigen, statuenbesetzten Säulen nach pharaonischem Geschmack. Mit Hilfe der Ewigkeits-Hieroglyphe will Krümelmann seine Kekse haltbarer machen und das Menschengeschlecht in eine strahlende Zukunft führen. Und ungefähr so war es ja auch, obwohl Krümelmann in echt natürlich Bahlsen hieß und Avantino eigentlich Bernhard Hoetger. Und der über den ersten Weltkrieg dann doch nicht realisierte hannoveranische Irrsinn: TET-Stadt – über der die ägyptisierende Göttin aus sächsischem Porphyr hätte segensreich wachen sollen.

Geschrieben vom Feuilletonchef des Hannoverschen Anzeigers lässt sich „Der Schwarze Magier“ als informierter Kommentar über zeitgenössische Kulturpolitik lesen, als gepfefferter Seitenhieb auf die altägyptischen Marotten eines verschrobenen Bildhauers und seines Mäzens. Doch Paul Madsack hat mit seinem Buch noch etwas mehr abgeliefert.

Der Sohn des Madsack-Konzerngründers galt als ein Skeptiker mit ausgewachsenem Interesse am Okkultismus. Und sein Buch glänzt mit teils explizit geschilderten, teils raunend angedeuteten magischen Pakten, Beschwörungen und allerlei Illusionismus – offensichtlich geschult an der Esoterik seiner Zeit, als der Spiritismus in die Bürgerstuben zurückgekehrt und die deutschsprachige Fantastik nach der Schwarzen Romantik ihre zweite Blütephase erlebte.

Worpsweder Künstler als Figurvorlagen

Madsacks Abneigung gegen den Hokuspokus ist nachzulesen in einer hübschen Passage am Anfang, kurz bevor Herr Krümelmann sich überreden lässt, die TET-Stadt beim Künstler und Zauberer Avantino zu bestellen: „Schriftstücke wurden gewechselt, Verträge und Urkunden unterschrieben, auf denen unbekannte Zeichen, Dreiecke und Quadrate, Tetagramme und Hexagramme zu sehen waren, in die sich die Auftraggeber immer tiefer verstrickten, bis sie selbst nicht mehr wussten, was sie alles versprochen und unterschrieben hatten.“

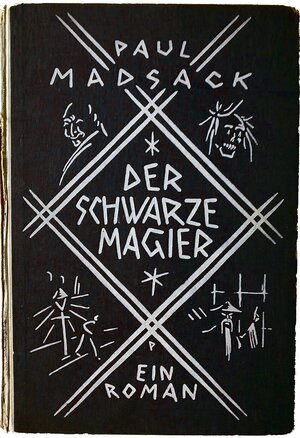

Scharfe Abrechnung mit dem Kulturbetrieb der 1920er Jahre: „Der Schwarze Magier“. Foto: Jan-Paul Koopmann

Kaum verborgen, wenngleich heute nicht mehr ganz einfach zu entschlüsseln, treten im Buch diverse reale Personen und Orte auf. Nach einem kurzen Vorspiel in Paris zieht es Avantino nach Froschweiler und Finsterbergen, wohinter sich Fischerhude und Worpswede verbergen. Ihre Bewohner lassen sich als echte Akteur*innen beider Künstlerkolonien entschlüsseln: Die Ausdruckstänzerin Sent M'Ahesa etwa taucht als Lilly auf und steht im Buch Avantino Modell, wie in der Realität Hoetger. Und der Maler Schlitterklitsch kann niemand anderes sein als der Künstler und Rätekommunist Heinrich Vogeler, mit dem zusammen die Leserschaft aus der Ferne Zeuge der Niederschlagung der Bremer Räterepublik wird.

Eine herzerweichende Szene ist das, wenn auch nicht frei von Spott: Halb Worpswede ist auf den Beinen und beobachtet vom Hügel die Gefechte im nahen Bremen. „Wie ein Stab phantastischer Strategen, die von sicherer Warte aus die ferne Schlacht lenkten, so hoben sich die Silhouetten der gamaschentragenden Künstler und Literaten mit den breiten Cowboyhüten gegen den abendlichen Himmel ab. Mit Fernstechern bewaffnet verfolgten sie jede einzelne Phase des Kampfes und schienen dabei bereits über ein kriegstechnisch geschultes Beobachtungsvermögen zu verfügen.“

Obgleich er mit ihnen gespickt ist, lässt sich „Der Schwarze Magier“ nicht auf seine Tropen reduzieren. Der Roman ist das Porträt einer Zeit im Umbruch, klar, aber auch ein Kommentar auf die anderen künstlerischen Versuche, eben darauf zu reagieren. So zitiert Madsack zwar den dekadenten Weltekel vieler seiner Mitfantasten, steigt jedoch nie so ganz mit ein. Leo Perutz – also einer, der es wissen muss – hat über „Der Schwarze Magier“ gesagt, der Roman sei die Verspottung des Fantastik-Mainstreams, sein ernstes Grundthema der verzweifelte Kampf wahrer Kunst gegen Schein und Bluff.

Neben Perutz haben das Buch vermutlich nicht sehr viele gelesen. Erwähnt wird es gelegentlich wegen seines Autoren, weil der eben Sohn eines berühmten Verlegers war – ein Schicksal übrigens, das Paul Madsack mit seiner Nichte und Verlagserbin Sylvia teilt, die Vampir-Romane schreibt und einer Bild-Reporterin einmal während eines Interviews im Mausoleum des Ohlsdorfer Friedhofs erzählen musste: „Schon mein Onkel beschäftigte sich mit Okkultismus.“ Aber das ist eine andere Geschichte.

Bisweilen ressentimenthafter Konservatismus

Dass Paul Madsack nur drei Romane schrieb, hat ihm Der Spiegel noch im Nachruf hinterhergeworfen. Und dann noch solche, „deren Titel Aufschluss über ihr Wesen gaben“. Was für Aufschlüsse auch immer diesem Nachrufenden etwa im Titel „Die metaphysische Wachsfigur“ angelegt schienen: „Der Schwarze Magier“ hält nicht, was Vorurteil und rasche Lektüre versprechen. Der Roman ist eine kenntnisreiche und scharfe Abrechnung mit dem Kunstbetrieb seiner Zeit, dem Mystizismus und dessen literarischen Verarbeitungen zugleich – allerdings bedient er sich bisweilen eines irritierend plumpen und ressentimenthaften Konservatismus.

Der Teufel, heißt es gegen Ende, sei zurück auf der Erde und als Führer der Frauenbewegung „verwischte [er] den Unterschied der Geschlechter“. Auch an der Demokratie trägt Satan irgendwie schuld, weil er die Menge über den Führer stelle und „auf die tierischen Instinkte und bestialischen Triebe der Masse“ setze.

Das ist das Elend leider so vieler, die sich aus ansonsten guten Gründen um alte Wahrhaftigkeiten sorgen – und „Der Schwarze Magier“ ist darum auch kein Grund, in Begeisterungsstürme auszubrechen. Wäre da nicht das Stück mit dem Teufel, dann müsste einem die Sprache aufstoßen: Es wimmelt im Buch von abgeranzten „Apachengestalten“ und die Kopfformen der Schurken verraten unangemessen viel von ihrem Wesen.

Ob das der Rassismus seiner Zeit ist oder auch schon wieder Satire, spielt kaum eine Rolle – hoffen möchte man letzteres, als zum Höhepunkt des Buches der Held gegen seinen Willen in was Wehrloses verwandelt werden soll (spätestens seit Circe ein klassischer Tiefschlag der Kampfzauberei). Nur ist es bei Madsack so: Das arme Opfer wird weder in Schwein noch Frosch noch Maus verzaubert – sondern in einen Chinesen. „Ein maßloses Grauen packte ihn“, und es folgt eine groteske Jagd durch Bremen.

Rein ästhetisches Interesse am Okkultismus

Dass „Der Schwarze Magier“ an anderer Stelle hingegen wieder ganz bezaubernd ist, liegt daran, wie ernst Madsack sein Sujet nimmt. Er trägt das Magische nicht selbst an eine vermeintlich kalte, verwaltete Welt heran, sondern überlässt das seinen Figuren: den Hoetgers und Bahlsens. Madsacks eigenes Interesse am Okkultismus scheint rein ästhetischer Natur zu sein, statt psychologisch wie bei Alfred Kubin oder Gustav Meyrink, dessen mitglaubende Fantastik eine ganze Generation fantastischer Dumpfbacken hervorgebracht hat. Kubin war übrigens mit Madsack befreundet und hat zwei seiner Bücher illustriert.

Madsacks Roman ist die Kritik dieser wenig später zum Genre verkommenen Mode – und selbst trotz Apachen und Chinesen noch ein bisschen schlauer. Mit der Rassismusfrage müssen sich die Herausgeber*innen der bislang nicht geplanten historisch-kritischen Ausgabe herumschlagen. Und wenn sie schon dabei sind, könnten sie gleich die Pseudonyme übersetzen.

Dann stünde am Ende mindestens eine zauberhafte Reiselektüre für den Weg nach Worpswede im Regal – oder in die Bremer Böttcherstraße. Sie wurde wie die TET-Stadt von Hoetger entworfen, auch mit dem Kapital eines Mäzens im Hintergrund und ebenfalls dem neuen Menschen gewidmet. Nur das Product-Placement ist ein anderes: Statt von einem Hersteller knuspriger Butterkekse, wird dieser Startschuss einer neuen nordischen Menschheit präsentiert von Kaffee Hag.