„Sea Watch“ rettet Flüchtlinge: In einem Boot

Eigentlich wollte die „Sea Watch“-Crew nur auf Flüchtlinge im Mittelmeer aufmerksam machen. Jetzt hat sie auch Rettungsinseln an Bord.

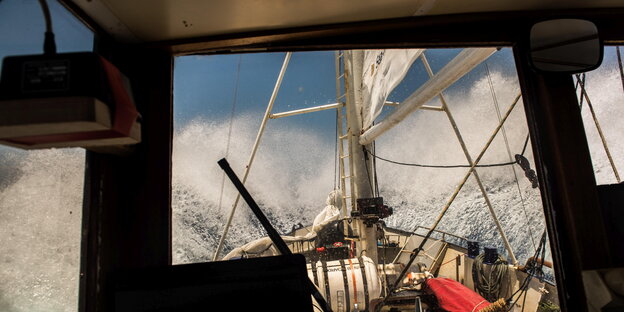

Volle Fahrt in Richtung eines Schiffes in Seenot Foto: Ruben Neugebauer

LAMPEDUSA taz | Das Meer vor Libyen ist ruhig an jenem Morgen Anfang Juli, als der Einsatz der „Sea Watch“ beginnt. Vor zwei Stunden ist die Sonne aufgegangen, die Sicht ist klar. Frank Dörner sieht durch sein Fernglas einen grauen Gegenstand im Wasser. Es dauert einen Moment, dann ist er sicher: Er hat ein Schlauchboot entdeckt.

Es ist so voll besetzt, dass die Menschen stehen müssen, und hat Schlagseite. 116 Flüchtlinge. Frank Dörner ist der Arzt der „Sea Watch“-Crew, ein großer schlanker Mann mit freundlichem Lächeln. Wenn er von diesem Einsatz erzählt, schildert er alles so anschaulich, als sei man dabei gewesen.

„All hands“, ruft Kapitän Ingo Werth – alle Mann an Deck, Rettungswesten an, Helme auf, das Beiboot zu Wasser. Zu viert sind sie vorausgefahren, sagt Dörner. Sie hatten ja die Schritte alle bis ins Detail geprobt. Vorsichtig fahren sie von hinten an das Schlauchboot heran.

„Hello, my name is Frank“, stellt Dörner sich vor und erklärt, dass sie aus Deutschland kommen und Hilfe leisten wollen. Einige der Flüchtlinge applaudieren, andere lächeln nur erleichtert. Ein Mann streckt ihnen eilig ein junges Mädchen entgegen, als sie die Rettungswesten übergeben. Mit lautem Getöse entfalten sich zwei große Rettungsinseln.

Wer auf Fructose, Laktose und Gluten verzichtet, wird schnell als durchgeknallt abgestempelt. Tatsächlich gibt es einen Hype. Aber es gibt auch die, die wirklich leiden. Warum die sich missverstanden fühlen, lesen Sie in der taz.am wochenende vom 1./2. August 2015. Außerdem: Gefängnisse gelten auch in Europa als Brutstätten für islamistische Attentäter. Drei deutsche Muslime tun alles, um das zu verhindern. Ein Gespräch mit Philipp Ruch, dem Gründer des Zentrums für Politische Schönheit: In Deutschland ist man zynisch und lethargisch, sagt er. Und: 70 Jahre nach Hiroshima wird nicht ab- sondern aufgerüstet. Noch nie war es so billig eine Atombombe zu bauen. Dazu: welche Atomkriege durch Fehlalarme, Schlamperei und Drogenmissbrauch beinahe stattgefunden hätten. Am Kiosk, eKiosk oder gleich im praktischen Wochenendabo.

Ein Fischkutter zur Hilfe

Rückblick: Mitte April. Dass ein Privatmann, ein Unternehmer aus Brandenburg, auf eigene Faust ein Schiff ins Mittelmeer schicken will, um Flüchtlinge zu retten, elektrisiert die Republik. „Sea Watch“-Initiator Harald Höppner ist bei Günter Jauch zu Gast. Bei dem emotionalen Auftritt fordert er das Publikum zu einer Schweigeminute auf.

Auf welche Mission er die „Sea Watch“, einen hundert Jahre alten umgebauten Fischkutter, und die vielen Freiwilligen, die sich nach dem Auftritt melden, schicken wird, weiß er da noch nicht. Höppner sagt: „Wir werden dieses Drama in die Medien bringen.“ Es sah aus, als sollte die „Sea Watch“ vor allem das Geschehen auf dem Mittelmeer dokumentieren und Hilfe anfordern. Es kam aber anders. Heute leistet die Crew fast täglich Seenotrettung.

Eine Woche nach dem Einsatz, bei dem dann die Küstenwache die 116 Flüchtlinge nach Lampedusa brachte, stehen Frank Dörner und Ingo Werth sonnengebräunt in Badehose und Shirt an einem kleinen Palmenstrand am alten Hafen der Insel. Von den Mühen der vergangenen Einsätze ist nichts zu sehen. Morgen geht es zurück. Dörner, früher Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen, wird dann eine Arztpraxis in Berlin eröffnen. Werth wird wieder in seiner Autowerkstatt in Hamburg arbeiten.

Medikamente, Telefon und Laptop

Neun Tage waren sie auf hoher See unterwegs, insgesamt haben sie fast 600 Flüchtlinge von sechs Booten gerettet. Dörner erzählt, wie ihm ein Flüchtling schüchtern die Hand reichte und sagte: „Thank you for the service, Sir.“ Er lächelt.

Jetzt liegt das blaue Schiff im Hafen, in wenigen Tagen wird es mit der neuen Crew in See stechen. 21 Meter ist es lang, etwa so groß wie die Luxusjachten nebenan. Auf Deck ist aber kaum Platz – Rettungswesten und -inseln, ein Beiboot, Hunderte Wasserflaschen. Im holzvertäfelten Aufenthaltsraum stapeln sich Medikamente. Helme hängen griffbereit an der Wand. Ein Telefon und ein Laptop bilden die Kommunikationszentrale.

Von dem kleinen Strand aus blicken der Kapitän und der Arzt auf die andere Hafenseite. Dort liegen vier Schiffe der Guardia Costiera und zwei Kriegsschiffe der Guardia di Finanzia, des italienischen Zolls. Laut knatternd fliegt ein Hubschrauber der Küstenwache im Tiefflug an ihnen vorbei. Werth dreht sich zu Dörner. „Schaulaufen“, sagt er.

Frontex rettet nicht

Meldungen darüber, dass etwa die deutsche Fregatte „Hessen“ mehrere Hundert Menschen aus dem Meer gezogen habe, treiben dem 56-jährigen Norddeutschen Werth Falten ins Gesicht. „Die haben keinen einzigen Menschen aktiv gerettet“, sagt er. Sie brächten lediglich bereits gerettete Flüchtlinge an Land. Ohne gezielt angefordert zu werden, machten die Schiffe, die etwa für die EU-Grenzschutzagentur Frontex unterwegs sind, gar nichts. Dabei wüsste Frontex, was auf dem Meer vor sich geht, es werde mit Dutzenden Booten, Drohnen und Seeaufklärungsflugzeugen überwacht, da sind sich die beiden Aktivisten sicher.

Die Rettungen übernehmen aber ausschließlich private Initiativen wie die „Sea Watch“ oder die maltesische Moas mit ihrer MY „Phoenix“ sowie zwei Schiffe von Ärzte ohne Grenzen. Erst dann sammeln die Fregatten die Menschen ein. Die vier Bundeswehrschiffe im Mittelmeer tun inzwischen nicht einmal mehr das, sie haben sich nach Sizilien zurückgezogen. Auch die italienische Küstenwache fährt nur raus, wenn es einen Hilferuf gegeben hat.

„Ich wollte von Anfang an bei „Sea Watch“ dabei sein. Ich hätte auch das Deck geschrubbt“, sagt Ingo Werth. Politisch aktiv ist er seit seiner frühen Jugend: Antifa, Jugendzentrum, Anti-AKW. Seit zwei Jahren kümmert er sich um zwölf Flüchtlinge in Hamburg. Sein feiner Akzent beginnt zu klingen. Eine Zeit lang hätten sie in seiner Werkstatt gewohnt, inzwischen habe er mit Hilfe der Kirche ein Haus für sie gefunden. Er ist stolz. „Richtig gute Typen sind das“, sagt er.

An ihrem Abschlussabend sitzt die Crew in einer Pizzeria. Sie reden wild durcheinander, wie auf einem Klassenausflug. Die anstrengenden Tage haben zusammengeschweißt. Ein junger Mann hält eine Lobesrede auf den Kapitän. Werth, mit den kurzen grauen Haaren und den markanten Gesichtszügen, lächelt verlegen und hebt abwehrend die Hände. Der Einsatz war erfolgreich. Niemand ist zu Schaden gekommen, nie kamen sie zu spät.

„Wir hatten Glück, dass wir nie in eine Katastrophe verwickelt waren“, sagt Werth. Das habe ihm davor Sorgen bereitet. Gezweifelt habe er dennoch nie, auch der Zuspruch von Familie und Freunden war groß. Höppner und seine Mitstreiter stellten das Projekt früh auf professionelle Beine. Sie sammelten Spenden, investierten in eine moderne Satellitenkommunikationsanlage und umfangreiches Rettungsequipment. Es gab viel Zuspruch, aber auch Kritik. Auf Facebook etwa wurde der Initiative vorgeworfen, sie würde nur die Symptome und nicht die Ursachen der Flucht bekämpfen.

Die nächste Crew

Der neue Kapitän heißt Bruno Wolf. Seine Stimme ist durchdringend, die Kommandos sind präzise: Zwei Männer Backbord, zwei Steuerbord, einer muss die Ankerkette lösen. Auf Wolfs T-Shirt steht: „Wasch-Bär-Bauch“. „Chef, ich glaub, wir stehen“, sagt einer der Männer, als das maximale Tempo erreicht ist. „Für wehende Haare brauchen wir einen Fön“, antwortet Wolf. Wenig später legt das Schiff im Industrieteil des Hafens an, wo die neuen Rettungsinseln verladen werden sollen.

Eine Woche lang bereitet sich die neue neunköpfige Mannschaft – darunter Nautiker, Mediziner und Schiffsmechaniker – auf ihren Einsatz vor. Sie müssen das Schiff kennenlernen, trainieren, wie das Beiboot zu Wasser gelassen wird, Reparaturen durchführen und Material verladen. Die alte Crew gibt Einweisungen, und eine italienische Rechtsanwältin schult in internationalem Seerecht.

Am Strand des Hauptortes Lampedusa gibt es schon vormittags keine freien Liegen mehr. Strahlend blau glitzert das Meer im Sonnenschein, die aneinandergereihten zweistöckigen Häuschen der Altstadt in Blickweite. Badegäste und „Sea Watch“-Crew können von hier aus jeden Morgen der Fähre „Siremar“ zuschauen, wie sie Flüchtlinge nach Sizilien bringt.

Kapitän und Kameramann

Die Motivation für das Projekt nimmt der gebürtige Österreicher Wolf aus seinem „eigenen Zugang zur Migration“, sagt er. Zwanzig Jahre verbrachte er außerhalb Europas. Er arbeitete als Fotograf in Kolumbien, vor zwei Jahren ist er mit Frau und Kindern nach Hannover gezogen. Durch ihren österreichischen Pass seien sie in Italien gut aufgenommen worden, doch bei Flüchtlingen könne davon keine Rede sein. „Wir wollen Frontex dazu zwingen, Stellung zu beziehen“, sagt er.

Immer wieder holt Wolf eine kleine Kamera hervor und filmt die Arbeiten an Bord der „Sea Watch“. Er dreht eine Reportage für Spiegel TV. Nicht für alle Crewmitglieder ist die Doppelfunktion ihres Kapitäns unproblematisch. Sie wollen nicht auf einem schwimmenden Big-Brother-Container arbeiten, sagen sie. Auch weil diejenigen, die am Steuer der Boote sitzen, unter Schleuserverdacht geraten könnten, müsse ein sensibler Umgang mit dem Filmen der Einsätze gefunden werden.

Dieser und viele weitere Artikel wurden durch finanzielle Unterstützung des taz Auslandsrecherchefonds möglich.

Weil er sich mit der letzten Crew nicht einigen konnte, wann er filmen darf, musste der RBB-Reporter Michael Hölzen noch vor dem Einsatz das Schiff wieder verlassen. Für ihn „verbannte das Projekt damit einen kritischen Journalisten“. Die Freiwilligen der „Sea Watch“ sehen das anders. Sie wollten, dass Hölzen ihre Persönlichkeitsrechte achte, dazu sei er nicht bereit gewesen. Wolf hat nun versprochen, nur nach Absprache zu filmen.

Als auf Lampedusa gegen 20 Uhr die Sonne untergeht, ist die Crew noch immer damit beschäftigt, die neuen Rettungsinseln an Bord zu hieven. Zum Start der Rettungsmission ist außer ihnen nur die „Argos“, eines der beiden Schiffe von Ärzte ohne Grenzen, in der „Search and Rescue Zone“. Das andere der beiden Schiffe wird immer noch auf eine Genehmigung warten, Flüchtlinge in Italien abzusetzen. Und das Schiff der Initiative Moas wird noch für Reparaturarbeiten auf Malta liegen.

Vom offenen Meer nähert sich der arbeitenden Crew ein Schiff der Guardia Costiera. An Bord sind diesmal nicht nur die Seemänner, sondern auch mehrere Dutzend Flüchtlinge. Sie stehen regungslos an der Reling und blicken in Richtung Europa.