Rassistischer Brandanschlag: Ein Fremdenfeind im Idyll

Das Landgericht Lübeck hat einen Nachbarn wegen des Anschlages in Escheburg zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt – mit deutlichen Worten.

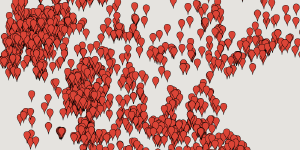

Für den Verurteilten eine Idylle, aber nur ohne Flüchtlinge: Siedlung in Escheburg bei Hamburg Bild: dpa

LÜBECK taz | Kim-Alexander M. gab sich vor dem Lübecker Landgericht betont reumütig. „Ich kann mich für meine Tat nur entschuldigen, ich bekennen mich und schäme mich“, sagte M. und bat um eine „milde Strafe“. Der 39-jährige Finanzbeamte hatte schon zu Auftakt des Prozesses gestanden, einen Brandsatz in eine Flüchtlingsunterkunft in Escheburg geworfen zu haben – einen Tag bevor Geflüchtete dort einziehen sollten.

Die Lübecker Richter sind der Bitte des Finanzbeamten nicht nachgekommen. Die Kammer verurteile den Beschuldigten am Montag zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren. „Es war eine gemeingefährliche Straftat und eine fremdenfeindliche Tat“, sagte Richterin Helga von Lokowicz. Wird das Urteil rechtskräftig, verliert M. seinen Beamtenstatus.

Am 9. Februar hatte M. in das benachbarte Doppelhaus durch ein kaputtes Fenster erst Pinselreiniger gegossen und dann den Kanister mit der Flüssigkeit hineingeworfen und mit Streichhölzern angezündet. Das Geständnis war nicht überraschend: DNA-Spuren hatten die Ermittler auf seine Spur gebracht.

Bei seiner Einlassung vor Gericht sagte Familienvater M.: „Ich habe meine eigenen Werte als Beamter und Christ mit Füßen getreten.“ Die ganze Nachbarschaft wäre allerdings auch verärgert gewesen, dass das Amt Hohe Elbgeest über „ihre Köpfe“ hinweg sechs junge Männer in die Siedlung setzen wollte. Er wäre in Angst und Sorgen um die Frauen und Kinder gewesen.

Anwohner beschweren sich

Wenige Stunden vor dem Anschlag hatten über zehn Anwohner die Amtsverwaltung aufgesucht, um lautstark gegen die Unterbringung der Flüchtlinge zu protestieren. „Wir sind da total aufgelaufen“, beschwerte sich eine Zeugin, die gleich sagte, dass sie überlegt habe, die Unterkunft mit Wasser unbenutzbar zu machen. Zu der Gruppe gehörte auch M., der gleich angedeutet haben soll, das am Abend etwas passiere.

Im Saal 163 des Lübecker Landgerichts beteuerte M. aber, „wie in Trance gehandelt“ zu haben, und entschuldigte sich erneut. Die Folgen für das Dorf, seine Familie und ihn selbst, wären ihm nicht bewusst gewesen. In seinem Plädoyer bemühte sich sein Anwalt Ralf von Busch ebenso, zu betonen, dass M. aus einer Mischung aus Wut, Angst und Vorurteilen gehandelt habe. Das, so der Anwalt, sei vielleicht verständlich, wenn befürchtet werde, dass das „Lebensidyll“ verloren gehen könnte.

Reue war nicht erkennbar

Die Argumentation kam beim Gericht nicht an: „Mit keinem Wort haben Sie erwähnt, dass Ihnen die Flüchtlinge leid tun, Sie tun sich nur selber leid“, sagte Richterin von Lokowicz zu dem Angeklagten. Wirkliche Reue wäre nicht zu erkennen. Noch jetzt würde er sich als Beschützer von Frauen und Kindern darstellen. Doch die unterstellte Bedrohung sei fremdenfeindlich, sagte sie.

Eine Email von M. an das Amt diente der Vorsitzenden Richterin auch, um seine Fremdenfeindlichkeit zu belegen. In der Email hätte M. Informationen nur eingefordert, um gegen die Flüchtlingsunterkunft vorgehen zu können. Er wollte etwa wissen, wer den Männern die westlichen Kulturwerte beibringen solle, und sorgte sich um falsch abgestellten Müll.

Von Lokowicz ließ nicht gelten, dass M. spontan gehandelt habe. Sie verwies darauf, dass M. seine Mitstreiter auf dem Amt aufgefordert hatte, am Abend wegzuschauen. „Er plante schon am Morgen des 9. Februar, etwas Illegales gegen die geplante Unterbringung von Asylbewerbern zu unternehmen.“ Nach dem Urteil wollten weder M. noch sein Anwalt Stellung nehmen.

Leser*innenkommentare

gaskopp

Werden dem (Finanz)-Beamten denn nun die Bezüge gekürzt?

adagiobarber

Erstens: Man kann sich nicht selbst entschuldigen. Man kann um Entschuldigung bitten.

Zweitens: Ein Brandanschlag ist ein Brandanschlag. In diesem Fall eine Sachbeschädigung, ohne die vorsätzliche Gefährdung Dritter.

Die Motivlage mag für die Urteilsfindung von Erheblichkeit sein, nicht aber für die Schwere der Schuld an sich.